材料是人类赖以生存和发展的重要物质,目前使用量最多的金属材料仍然是钢铁

(一)铁材料的有关知识

1.人类使用金属先后经历了"青铜"、"铁器"时代,直到近代才开始大量使用铝材料.

这也反映出Cu、Fe、Al三种金属的活动性由强到弱的顺序是 .

2.钢铁材料通常分为生铁和钢.如图1是我国1997年发行的纪念钢产量首次突破1亿吨的邮票.邮票通常密封保存在聚乙烯塑料袋中

①以上叙述中不涉及到的材料是 (选填序号).

A.合金 B.无机非金属材料 C.有机合成材料

②以赤铁矿为原料冶炼铁反应的化学方程式

③钢铁露置在空气中易生锈,请提出防止其生锈的一种措施 .

(二)铁及其化合物的实验

1.将Fe粉溶于稀H 2SO 4,此反应属于 (填基本反应类型).用点燃法检验生成的H 2前必须 .

2.向上述反应后的溶液中滴加NaOH溶液,生成白色Fe(OH) 2沉淀,随后沉淀变为灰绿色.

①生成Fe(OH) 2反应的化学方程式 .

②白色沉淀变为灰绿色的原因之一是部分Fe(OH) 2接触空气生成Fe(OH) 3,反应的化学方程式 .生成的Fe(OH) 3分解为Fe 2O 3.

③过滤、洗涤、低温干燥得到灰绿色固体,其组成为2FeSO 4•2Fe(OH) 2•Fe 2O 3〔相对分子质量为644].能证明固体已洗净的方法为 .

(三)灰绿色固体的热分解实验

兴趣小组称取此固体6.44g,在科研人员的指导下用如图2装置进行热分解实验.

【查阅资料】

①Fe(OH) 2在150℃~200℃时完全分解为FeO;

②FeSO 4在450℃~500℃时完全分解为Fe 2O 3,2FeSO 4  Fe 2O 3+SO 2↑+SO 3↑.

Fe 2O 3+SO 2↑+SO 3↑.

1.加热前后及过程中均通入N 2,加热前通N 2的目的是 .

2.控制温度在不同的范围对A中样品加热,测得剩余固体质量随温度的变化如图3所示.B装置中浓硫酸只能吸收SO 3和H 2O,当加热到t 1℃时,装置C中的现象为 .

①图3中E点对应的m 1= .

②图3中F点对应物质中Fe 2O 3的质量为 g.

③科研人员将F点所得剩余固体隔绝空气,在密闭容器中加热到1400℃,得到纯净的磁性Fe 3O 4.已知加热过程中发生两个反应,且反应前后固体总质量不变.请写出其中一个反应的化学方程式 .

根据表中信息,请回答下列问题。

|

测试类别 S化合价 |

氢化物 |

单质 |

① |

酸 |

盐 |

|

+6 |

﹣ |

﹣ |

3 |

24 |

2444424 |

|

② |

﹣ |

﹣ |

2 |

23 |

23 |

|

0 |

﹣ |

S |

﹣ |

||

|

﹣2 |

2S |

﹣ |

﹣ |

2S |

2S |

(1)填写表中内容:① ;② 。

(2)物质可以按照一定规律发生转化,请按要求各写出一个对应的化学方程式。

①置换反应 ;②复分解反应 。

424是农业上常用的铵态氮肥,在实验室检验其为铵态氮肥的实验操作是______(写出一种即可)

222O,反应前后硫元素化合价发生的变化是

(5)在实验室中,可用热的碱液除去试管内壁上附着的硫,请完成该反应的化学方程式: S+ NaOH═ 23+ + 2O。

有一包白色固体可能含氯化钠、碳酸钙、硝酸铵、氯化钡和硫酸钠中的一种或几种,实验小组设计如下实验方案,检验白色固体的成分(假设实验中每一步均恰好完全反应)。

回答下列问题:

(1)a处的操作是 。

(2)气体A的化学式是 。

(3)硝酸铵在农业上常用作 肥。

(4)若固体C中加入稀硝酸,有一部分溶解则原粉末的成分中一定有 。

(5)若固体C中加入稀硝酸,固体不溶解,写出生成固体C的化学反应方程式 ,化学反应基本类型为 。

金属材料与人类的生产、生活密切相关。

(1)大自然向人类提供了丰富的金属矿物资源,其中提取量最大的是铁。工业上利用赤铁矿石炼铁的原理是 (用化学方程式表示)。实验室用的铁架台是铁的合金制成,合金比纯的金属硬度、强度更高, 也更好。用久的铁架台有一些出现锈迹,学校要对这些铁架台进行除锈,防锈处理,写出除去铁锈所发生的化学反应方程式 ,从实际考虑,学校应对这些除锈后的铁架台做 的防锈处理。

(2)为了比较铜、锌、铁三种金属的活动性强弱,可以将打磨光亮的两根铁丝分别插入 的溶液中,能判断出三种金属的活动性由强到弱的顺序是 。

随着人们生活水平的提高,汽车已经走进千家万户.

(1)在汽车电路中,经常用铜做导线,这是利用铜的延展性和 性.

(2)车体多用钢材制造,钢铁厂用赤铁矿为原料炼铁的原理是(用化学方程式表示) .

(3)为减少汽油燃烧产生的废气对环境的污染,我国开发推广使用一种车用乙醇汽油,其中含乙醇10%.请写出乙醇在空气中完全燃烧的化学方程式 .

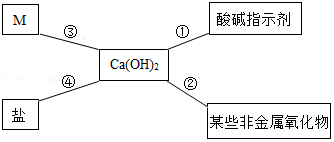

对知识的归纳和总结是学习好化学的重要方法。在学习了碱的性质后,小红同学总结了氢氧化钙的四条化学性质(如图所示),即氢氧化钙与图中四类物质能够发生化学反应。

(1)图中M所属的物质类别是 。

(2)氢氧化钙可由生石灰和水反应制得,该放应能 (填"吸收"或"放出")热量。

(3)利用图中氢氧化钙能与 反应的性质,可以解释"用石灰浆粉刷墙壁,干燥后墙壁就变硬了"的现象。

(4)利用图中④氢氧化钙和盐反应的性质,除去氢氧化钠溶液中少量的氢氧化钙杂质。请写出该反应的化学方程式 。