某小组同学用如图1的装置“探究凸透镜成像特点”,其中凸透镜的焦距为 ,他们进行实验的同时在坐标纸上记录蜡烛与光屏上像的位置和大小,如图2(用带箭头的线段表示物或像, , 分别表示蜡烛在 , 处像的位置)。

(1)从图2中可以看出,蜡烛在 , 位置时光屏上得到的都是倒立、 的实像,生活中利用这个成像特点制成了 (写出一个即可);

(2)和其他小组交流后发现,当蜡烛在距透镜 之间时,像均成在透镜另一侧距透镜 以外处,但是,当他们把蜡烛放在 位置时,在光具座上无论怎样移动光屏,都不能得到清晰的像,原因是像距 ;

(3)为了让蜡烛在 位置的像成在光具座上的光屏上,他们采用了两种做法:

做法一:保持蜡烛和透镜的位置不变,更换凸透镜,在光具座上移动光屏,光屏上又出现了清晰的像,这表明像距变 了,由此推断更换的凸透镜会聚光的能力较强,此透镜焦距 (选填“大于”、“小于”或“等于” 。

做法二:保持蜡烛和透镜的位置不变,在蜡烛和透镜之间再放置一个凸透镜,在光具座上移动光屏,光屏上又出现了清晰的像,由此实验联系实际,远视眼的晶状体焦距较 (选填“大”或“小” ,将近处物体的像成在视网膜 方(选填“前”或“后” ,故需佩戴 透镜矫正。

小靖和小晖用如图所示的装置探究“电流产生的热量与电阻的关系”.装置中除了R甲>R乙外,其余条件均相同.

(1)将两电阻丝串联接入电路是为了控制通过电阻丝的 ▲及通电时间相等.实验发现,甲瓶温度计示数升高快,表明该实验条件下,导体的电阻越大,电流产生的热量越 ▲.

(2)小靖提议利用该装置改装成“比较食用油和煤油的吸热能力”的实验.若保持甲的器材不变时,他们除了把乙的煤油换成食用油外,还需更换乙的 ▲.此外,为了能在通电一段时间后,通过比较两温度计示数的大小来比较食用油和煤油的吸热能力,他们设计的实验必须满足甲、乙中液体的质量和初温相同外,电阻丝阻值应 ▲(选填“相等”或“不相等”).

|

在探究“通过导体的电流跟导体电阻的关系”时,小 明设计了如图甲所示的电路.

明设计了如图甲所示的电路.

(1)连接完后,小明稍作思考之后,就将电路改进为如图乙所示的电路.她这样改进有何好处? ▲;(选填“A或B”)A.方便改变电阻,操作简便B.保护电路

在实验过程中,他保持电源电压不变,通过调节电阻箱先后6次改变A、B间的电阻值,测得相应的电流值如表1所示.

表1

| 实验次数 |

I/A |

AB间电阻值R/Ω |

| 1 |

0.80 |

5 |

| 2 |

0.60 |

10 |

| 3 |

0.48 |

15 |

| 4 |

0.40 |

20 |

| 5 |

0.34 |

25 |

| 6 |

0.30 |

30 |

(2)小明分析表1中数据发现总结不出电流跟电阻的定量关系,其原因是: ▲.

(3)小明认真思考后发现了自己在实验过程中的错误,并采取了正确的实验操作.你认为小明每次改变电阻后应该采取的正确操作是: ▲.

(4)正确操作实验后,小明将得到的实验数据记录在表2中,请分析表2中的数据,你能得出什么探究结论? ▲.表2

| 电流I/A |

1.20 |

0.60 |

0.40 |

0.30 |

0.24 |

0.20 |

| 电阻R/Ω |

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

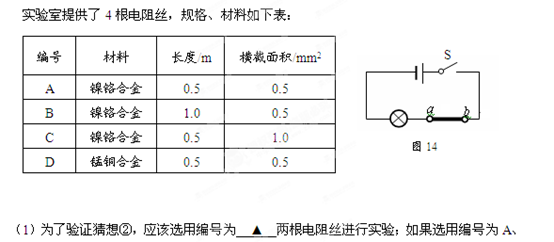

在探究影响导体电阻大小的因素时,小明、小红两位同学

作出了如下猜想:

①导体的电阻与导体的长度有关

②导体的电阻与导体的横截面积有关

③导体的电阻与导体的材料有关

D两根电阻丝进行实验,是为了验证猜想 ▲(填序号).

(2)实验中将电阻丝分别接在图所示的a、b两点间,有同学认为:通过观察灯泡亮度变化可粗略比较电阻丝阻值的大小,老师指出:此实验中这种方法不可取.这是因为电源电压一定时,所选电阻丝的阻值相差太小,灯泡亮度变化 ▲选填(“明显”或“不明显”),要能比较准确比较电阻丝阻值的大小,可在原电路中串联接入 ▲.

.如图所示,在“测滑轮组机械效率”实验中,物体重为5.4N.

(1)实验时要竖直向上且▲拉动弹簧测力计,若物体上升高度为10cm,此时弹簧测力计的示数如图所示,是▲N,则滑轮组的机械效率是▲.

(2)若仅增加物体的重,该滑轮组的机械效率将▲(选填“增 大”、“减小”或“不变”).(不计摩擦)

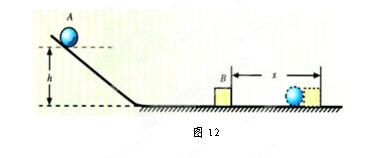

如图是探究“物体的动能的大小与什么因素有关?”的实验示意图.

(1)该实验物体动能的大小是通过▲来反映的.(A为小球,B为木块)

(2)该实验物体的速度是指物体A从斜面上静止滚下与物体B碰撞时▲(选填“碰前A”、“碰后A”、“碰前B”或“碰后B”)的速度,它是通过▲(选填“高度”或“质量”)来改变的.

(3)实验中多次让物体从斜面同一高度上静止滚下时,应改变▲(选填“物体A” 或“物体B”)的质量,这是为了研究物体动能与▲的关系.