在探究"凸透镜成像的规律"实验中:

(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次放在光具座上,点燃蜡烛后,调整蜡烛、凸透镜和光屏的高度,使烛焰、凸透镜和光屏三者的中心大致在 。

(2)将蜡烛和光屏移动到如图甲所示的位置时,光屏上出现了烛焰倒立、等大的实像,此凸透镜的焦距为 。

(3)改变蜡烛位置,移动光屏到如图乙所示的位置时,光屏上恰好得到一个清晰的像,生活中的 (选填"照相机"、"投影仪"或"放大镜" 就是利用这样的成像原理工作的。保持凸透镜位置不变,将蜡烛向左移动到 处,为了在光屏上得到清晰的像,应把光屏向 (选填"左"或"右" 移动。

小明在做“探究什么情况下磁可以生电”实验时,连接了如图所示的实验装置,PQ,MN为两平行金属导轨,水平放置,相距L,两导轨右侧连接定值电阻R,一金属棒垂直搁在两导轨上,与导轨接触良好,接触点分别为a、b。现把该装置放入一大小、方向均不变的磁场区域内,用力F拉动金属棒沿导轨匀速运动时,在闭合回路可产生感应电流,当向右拉动金属棒时,通过金属棒的电流方向为a→b,忽略所有摩擦阻力和除R外其他电阻,则:

(1)当向左拉动金属棒时,通过金属棒的电流

方向为;

(2)当向右拉动金属棒时,金属棒相当于电源给电阻R供电,则此时金属棒的(选填“a”或“b”)端相当于电源的正极。

(3)小明在做实验时,发现F的大小与PQ、MN间距L、电阻R大小、金属棒运动速度和磁场大小等有关,在保持其他条件不变的情况下,分别改变L、R得到以下实验数据,请根据上述实验数据及你已有的数学、物理知识写出F与L、R大小关系式为:。

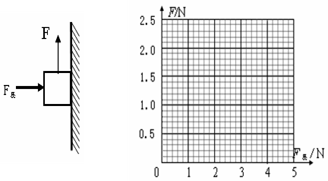

小华同学在“探究滑动摩擦力与压力大小关系”的实验中,他把物体用垂直于竖直墙壁的力F压压紧在墙壁上,同时用竖直向上的力F匀速拉动物体向上运动,如图所示,保持其他条件不变的情况下,通过改变F压来改变物体与墙壁之间压力的大小。经过多次实验测量F压、F,记录了如下实验数据:

| 实验次数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| F压/N |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| F/N |

1 |

1.2 |

1.4 |

1.6 |

1.8 |

(1)实验中,拉力 F(选填“大于”、“小于”或“等于”)物体所受滑动摩擦力Ff。

(2)根据表中测量数据可以得出,滑动摩擦力与压力大小之间的定性关系是:

(3)在图中画出F与F压关系的图像。分析图像可知,物体重力大小为N。

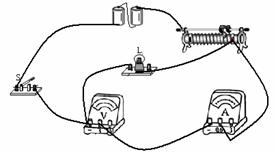

小红同学在做“测量小灯泡的额定功率”实验时,连接的实物电路图如图所示。其中小灯泡的额定电压为3.0V,额定功率小于1W。

(1)小红连接的电路图有一根导线连接错误,请你在图中用“×”标出这根错接的导线,并画出正确的连接导线(不能与其他导线交叉)。

(2)小红正确连接好电路后,闭合开关,发现电压表和电流表均有读数,但小灯泡不亮,检查发现所有电学元件均完好,请你判断灯泡不亮的原因是:。

(3)调整好电路之后,再闭合开关,发现电压表示数为2.7V,则小红的下一步操作应该是:。

(4)如果测得通过小灯泡的电流随电压变化的关系如图所示。若把这样的两只灯泡串联接在4V 的电源上,则此时每只灯泡的电阻为Ω,每只灯泡的实际功率为W。

某实验小组在做“探究凸透镜成像规律”的实验时:

(1)为了确定凸透镜的焦距,小安同学让一束平行光射向凸透镜,移动光屏,直到在光屏上会聚成一点,如图甲所示,则该凸透镜的焦距为____cm。

(2)如图乙所示,把该凸透镜固定在光具座上,当把发光物体放在光具座上15cm位置时,移动处在凸透镜另一侧的光屏,可以在光屏上得到一个清晰的倒立、(选填“放大”、“缩小”或“等大”)的实像,人们利用这个原理制成了照相机。

(3)当把发光物体放在光具座上45cm位置时,移动处在凸透镜另一侧的光屏,光屏上(选填“能”或“不能”)得到一个清晰的像。此时将发光物体向远离透镜方向移动1cm,则所成像的大小会(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

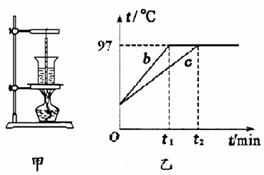

在做“观察水沸腾”的实验时,

(1)小全同学用的是如图甲所示装置,该装置中有一处明显错误,请指出该错误是

(2)B、C两组同学选用相同的实验装置完成实验,他们分别绘制的温度随时间变化的图像如图乙。如果操作及实验器材均无问题,则分析图像可知:当时的大气压(选填“<”、“>”或“=”)l标准大气压;B、C组得到b、c两种不同图像的原因可能是水的不同。