材料

1943年10月,中、美、英、苏四国共同签署了《关于普遍安全的誓言》,宣告在战后建立一个维持国际和平与安全的国际组织,奠定了联合国成立的基础。1944年8~10月,中、美、英、苏四国代表在美国举行会议,中国代表团提出的关于处理国际争端的原则等多项建议后来被纳入联合国宪章,被称为"中国建议"。10月9日,中、美、英、苏四国同时发表了《关于建立普遍性的国际组织的建议案》,确立了未来联合国宪章的基本内容,1945年4月,联合国制宪会议在旧全山召开,四个发起国的首席代表轮流担任大会主席。中、英、法、俄和西班牙文为会议正式语言。设立了中、美、英、苏、法等14国首席代表组成的执行委员会。6月25日,制宪大会一致通过《联合国宪章》。次日,与会的50个国家举行签字仪式,中国代表团第一个在宪章上签字。中国成为联合国安理会五大常任理事国之一。

--摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

(1)根据材料,概述中国在参与联合国创建过程中的主要活动

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国成为联合国安理会常任理事国的主要原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料一今天所称的洋务运动有过好多明目:“同治中兴”“同光新政”“自强新政”“地主阶级自救运动”等等。洋务运动是一个反映时代的概念,它概括了近代历史一个阶段中出现过的活动和事物;“同治中兴”是随太平天国运动失败而产生的名称,寄托了满清王朝的希望;“同光新政”之称稍明新旧之分,因此似乎更合实际一些。海外学者则多名以“自强新政”,重在抉示其回应泰西逼迫的一面。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二从“贫穷不是社会主义”的深刻论断,到“社会主义为什么不可以搞市场经济”的惊天一问,以1978年为起点,30多年一以贯之的改革开放,为社会主义带来前所未有的广阔视野,催生前无古人的制度创新。中国改革的方程式,一次次突破禁区、打破定律、创新模式。它所带来的,不仅是世界第二大经济体的辉煌业绩,更是社会主义制度的生机活力,由此开辟的“中国道路”,打破了以西方为标准的一元演进模式,在人类现代化历程中证明,“另一条道路是可能的”。

——《不改革死路一条》(人民日报·2014年8月19日)

(1)据材料一并结合所学知识分析洋务运动被称为“同治中兴”、“同光新政”的原因。

(2)据材料二和所学知识说明“中国道路”是如何证明人类现代化历程中“另一条道路是可能的”。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清楚;200字左右)

【近代社会民主思想与实践】

材料一他(福泽谕吉)自幼生长在门阀观念极为浓厚的社会环境里,十分厌恶这种生活,希望早日离开中津,摆脱门阀制度的枷锁,另谋发展。二十一岁时,他如愿以偿,到长崎学习兰学(荷兰语文及学术)。他去长崎的那一年(1854年),日本与美国缔结了和约。兰学可说是日本人接触西学、吸收西方文化的一个发端。当时,绪方洪庵(1810年-1863年)是一位兰学大家,他开设的家塾叫做适斋塾,是当时日本首屈一指的兰学塾。

——摘编自于楷《福泽谕吉与明治维新》

材料二天不生人上之人,也不生人下之人,这就是人不是生来就有贵贱上下之别的。人类作为万物之灵,取得天地间一切物资,以满足衣食住的需要,大家自由自在、互不妨害地安乐度日。有学致善聪,无学致恶愚,如果大家不分贵贱上下,都爱好这些学问,并有所体会,而后士农工商各尽其份,各自经营家业,则个人可以独立,一家可以独立,国家也就可以独立了。

——摘编自[日]福泽谕吉《劝学篇》(1872年)

(1)依据材料一并结合所学知识,概括福泽谕吉早年经历的时代背景。

(2)依据材料二并结合所学知识,评述福泽谕吉的主张对明治维新的影响。

【历史上重大改革回眸】

材料太祖(后周郭威)崩,养子(柴)荣继位。是时,胡人南侵,民徙亡,田亩荒。(955年2月)荣下诏:“应逃户庄田,并许人请射承佃,供纳租税:如三周年内本户来归者,其桑田不计荒熟,并交一半;二周年内归业者,三分交还一分;北地诸州自藩界来归者,五年内三分交还两分;十年内交还一半。”同时诏令拆毁佛寺,勒令僧尼还俗。

(958年)诏令:诏左散骑常侍艾颖等三四十人分行诸州,均定田租。诸州并乡村,率以百户为团,团置耆长三人。浚汴口,导河流达于淮,于是江淮舟楫使通。

——摘编自吕思勉《中国通史》

(1)依据材料并结合所学知识,概括周世宗改革的目的。

(2)依据材料并结合所学知识,评价周世宗改革的历史作用。

人均国内生产总值(人均GDP)是衡量一国(或地区)经济增长水平的基本指标。阅读材料,回答问题。

数据来源:Maddison世界经济历史统计数据库(Historical Statistics of the World Economy. 2010)。西欧包括30个国家,其中有希腊、古罗马/意大利、德国、法国、英国等。单位是1990 Int. GK$(International Geary - Khamis dollars)

从图中提取两项有关历史人均GDP走势变化的信息,并结合所学知识予以说明。

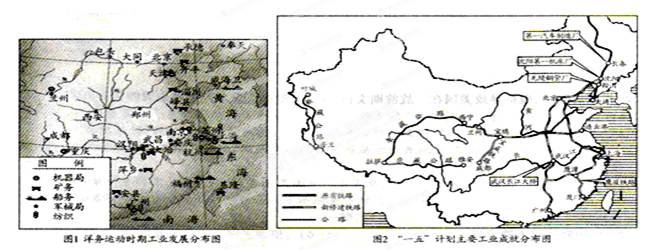

阅读材料,完成下列要求。(12分) 历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

比较图 1 、图 2 ,提取两项有关洋务运动与新中国“一五”计划工业建设的信息,并结合所学知识予以说明。