科学探究是认识和解决化学问题的重要实践活动。

近年来,自热食品种类繁多。只需将撕去塑料膜的发热包放入凉水中,就能享用美食,很受年轻人的追捧。实验小组同学买来一份自热食品进行以下探究。

【资料】Ⅰ.发热包中物质的主要成分是生石灰、碳酸钠、铝粒。

Ⅱ.铝能和 溶液反应生成偏铝酸钠( )和氢气,偏铝酸钠溶于水。

探究一:发热包的发热原理。

(1)小组同学取出发热包,撕去塑料膜,放入适量凉水中,可观察到的现象是 ,固体迅速膨胀,同时还可观察到发热包内固体变硬结块,其可能的原因是 (用化学方程式表示)。

(2)在使用发热包过程中,禁止明火的理由是 。

探究二:反应后混合物中部分成分的探究。

根据以上操作和实验现象回答下列问题。

(3)操作Ⅰ的名称是 。

(4)根据现象①得出:滤液A中一定不含的物质是 。根据现象②③分析得出:固体B中一定含有的物质是 。综合分析得出:现象③中产生的气体,其成分的组成可能为 。

(5)通过以上探究,同学们进行反思总结,你认为其中正确的是 。

| A. |

能与水混合放出热量的物质均可做发热包的发热材料 |

| B. |

发热包应密封防潮保存 |

| C. |

禁止用湿手接触发热包 |

| D. |

使用过程中应保持通风 |

绵阳西北部山区石灰石资源非常丰富,大量用于生产水泥。用石灰石和砂岩黏土高温煅烧得到一种新型水泥熟料,主要反应为: 。

(1)上述反应涉及四类化合物中的哪几类? 。

(2) 的化学式可表示为 ,含 44.8%的水泥熟料中含 的质量分数为 。

(3)在实验室用如图所示方法粗略测定石灰石中 的质量分数,无需测定的数据是 (填序号)。

| A. |

取用石灰石样品的质量 |

| B. |

倒入的过量稀盐酸的质量 |

| C. |

盐酸接触样品前电子秤的读数 |

| D. |

反应停止后电子秤的读数 |

(4)用含 90%的石灰石1000t生产新型水泥熟料,理论上会排放 多少吨?(无计算过程不给分)

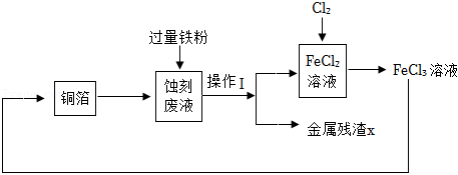

工业上用 溶液蚀刻铜箔制造印刷电路板,反应为 ,蚀刻废液又可再处理,实现资源回收和循环利用,其流程转化关系如图。

请回答相关问题。

(1)“蚀刻废液”的全部溶质有 和少量 。操作Ⅰ的名称是 。

(2)参照上述流程,画出由“金属残渣X”分离回收 和 溶液的简单流程图。

(3)上述流程中,能使三价铁转化为二价铁的物质有 。

(4)蚀刻掉128g铜,消耗 的质量为 g,理论上至少需要20% 溶液的质量为 g。(不需要写出计算过程)

如图是氧气的实验室制取与性质实验。

(1)试管口棉花的作用是 。

(2)检验氧气集满的方法是 。

(3)制取氧气的主要步骤如下,正确的顺序是 (填序号)。

①装入药品,开始加热

②停止加热

③收集气体

④组装仪器,检查气密性

(4)硫在氧气中燃烧的现象是 。

(5)根据化学方程式计算,制取0.96g氧气,至少需要高锰酸钾的质量是多少?

高速钢是制造冰鞋冰刀的重要材料,其性能与含碳量关系密切。为测试冰刀中碳元素的质量分数,现取一定质量的冰刀于烧杯中,分3次每次加入100g溶质质量分数相同的稀硫酸,实验过程和数据如图所示。请根据相关信息回答下列问题。

(1)推算图中m的数值为 。

(2)请写出第2次反应后溶液中溶质的化学式 。

(3)计算冰刀中碳元素的质量分数(不考虑杂质,结果精确到0.01%)。

请阅读下面的材料,回答有关问题。

研究显示:每年排放的二氧化碳近一半存留在大气层,其它被陆地和海洋吸收。人类大量使用煤、石油和天然气等化石燃料,砍伐森林,导致过量的二氧化碳进入海洋,使海洋酸化,表层海水平均pH从8.1下降到7.9。人类给海洋的二氧化碳越多,海水pH越小,吸收二氧化碳的能力就会相对减弱,这样的循环会导致海洋生物链发生变化。

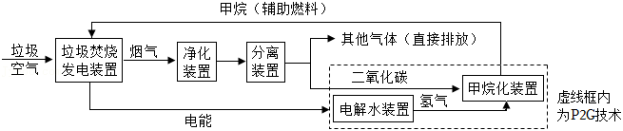

垃圾焚烧发电是生活垃圾处理的有效方式之一,但垃圾焚烧会产生烟尘和有害气体,还会增加二氧化碳的排放,加剧海洋酸化;同时垃圾焚烧需要购买辅助燃料,成本较高。我国烟气处理协同P2G技术很好地解决了这些问题,其主要流程如图所示。

(1)过量的二氧化碳进入海洋,使海洋酸化,发生反应的化学方程式为 。

(2)下列有关海洋酸化的说法不正确的是 (选填字母序号)。

| A. |

海洋酸化是指表层海水呈酸性 |

| B. |

海洋酸化会导致气候变暖加剧 |

| C. |

海洋酸化不会影响海洋生物及其生态系统 |

| D. |

海洋酸化会改变海水中某些离子的浓度 |

(3)流程中“净化装置”的作用是 ,“其它气体”的主要成分有O2和 (填化学式)等气体。

(4)使用P2G技术的优点是 (写一条即可)。

(5)“甲烷化装置”中发生的化学反应是 ,其中X是 (填化学式)。

(6)若用P2G技术处理550kg二氧化碳,使其完全反应。请根据化学方程式计算生成甲烷的质量(写出计算过程)。