阅读下列材料,回答下列问题

柏拉图:人类虽然可以通过感觉认识到各种具体事物,但这些事物处于不断的衰败变化之中,在这些不断变化的背景之后,始终存在一种完美的、不变的东西,就是“理念”。例如世界上有白猫、黑猫等一系列的猫,柏拉图认为之所以有猫的概念,是因为神创造了本质的“猫”,而且只创造了一只,其它的都是模仿。

结合所学知识分析上述材料反映了柏拉图那种哲学观点,其核心内容和实质是什么?

阅读材料,回答问题:

材料一:诗赋记诵求天下之士,而无学校养成之法;以科名资历叙朝廷之位,而无官司课试之方。

——王安石《本朝百年无事札子》

材料二:不可以为天下国家之用,则不教也;苟可以为天下国家之用者,则无不在于学。

——王安石《上仁宗皇帝官言事书》

(1)据材料一,概括说明当时北宋在人才选用上存在哪些弊端。

(2)材料二体现了王安石怎样的教育思想?在这一思想指导下,王安石是如何改革科举考试的?

思想是地球上最美丽的花朵,一个拥有伟大思想的民族,才能拥有不 断前进的动力。阅读下列材料,回答问题:

断前进的动力。阅读下列材料,回答问题:

材料一:战国时代封建经济的飞跃发展为“百家争鸣”创造了前提。自然科学水平比以前发达,天文、历法、数学有了新突破,医学、地 学、工艺学等在古代世界处于领先地位,这些成就为古代的唯物论和朴素的辩证法思想提供了许多新鲜的思想素材。……在社会大变革时期,阶级矛盾错综复杂,各种斗争交织在一起,使阶级关系出现了新变动。……“学在官府”的局面被打破,私学兴起,“士”的解放,推动了“百家争鸣”的出现。

学、工艺学等在古代世界处于领先地位,这些成就为古代的唯物论和朴素的辩证法思想提供了许多新鲜的思想素材。……在社会大变革时期,阶级矛盾错综复杂,各种斗争交织在一起,使阶级关系出现了新变动。……“学在官府”的局面被打破,私学兴起,“士”的解放,推动了“百家争鸣”的出现。

——詹子庆《先秦史》

材料二:西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的压迫,社会的公家笑骂,就是断头流血,都不推辞。——陈独秀《<新青年>罪案之答辩书》

材料三:

(1)依据材料一概括春秋战国时期“百家争鸣”出现的原因?

(2)指出材料二中“德先生将西洋人从黑暗引向光明世界”的事件,分析陈独秀等人发起的这场运动的积极作用。

(3)材料三中的这篇文章引发的大讨论实质是什么?并谈谈报纸的作用。

(4)综合上述材料,谈谈你对思想解放的认识。

阅读材料,回答问题:

材料一:为政以德,譬如北辰,居其所而众星拱之。……子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。

——摘自《论语》

材料二:明主之所导制其臣者,二柄而已矣。二柄者,刑、德也。何谓刑、德?曰:杀戮谓之刑,庆赏谓之德,为人臣者畏诛罚而利庆赏,故人主自用其刑德,则群臣畏其威而归其利矣。——摘自《韩非子》

材料三:春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡无一统;法制数变,下不知所守,臣愚认为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪 辟之说减息,然后统纪可一而法度可明 ,民知所从矣。

辟之说减息,然后统纪可一而法度可明 ,民知所从矣。

——摘自《汉书》

材料四:思想家伏尔泰说:“在这个地球上曾有过得最幸福的、并且人们最值得尊敬的时代,那就是人们遵从孔子法规的时代。”……以儒家思想文化为武器,抨击基督教的专制。在他心目中,奉行儒家的中国是开明的专制君主制的典范,那里有真正的信仰自由,佛教、道教、喇嘛教都可以自由传道,大家相安无事,政府只管社会风化,从不规定民间的宗教信仰。他还说中国人是“所有人中最有理性的人”。……伏尔泰还看到,孔子和西方古代贤哲一样有“己所不欲,勿施于人” 或“己欲立而立人,己欲达而达人”的信条,……显然,这就是“博爱”的本义,因而也就和“自由”与“平等”的信条息息相通了。

或“己欲立而立人,己欲达而达人”的信条,……显然,这就是“博爱”的本义,因而也就和“自由”与“平等”的信条息息相通了。

——摘自《世界文明史》

(1)材料一、二、三各反映了怎样的思想主张?

(2)材料三与材料一、材料二有什么联系?你的依据是什么?为什么会发生这种变化?

(3)材料四中伏尔泰推崇中国儒学的原因是什么?(4分)

在知识经济的大潮中,科技成为我们必须面对的话题,人们十分关注历史上科技发展及其作用和影响等问题。阅读材料并结合所学知识回答问题。

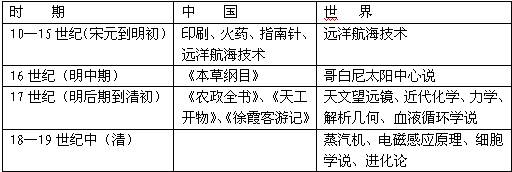

材料一 10世纪至19世纪中叶中西重大科技成就简表

材料二在18世纪,中国似乎又一次处于开拓技术和经济新变革的关头……但中国的这一系列成就,同医学和药物学及其应用一样,主要是累积的经验发现,而不是系统的或持久的科学探索的结果。……(上等文人)学者们视一切体力劳动为低级,甚至蔑视实验工作。然而,正是理论、构思、实验和实践的结合,产生了现代西方科学和技术成就。但这一切都未能在止步于已经高度发展水平上的中国发生。

——罗兹·墨菲《亚洲史》

材料三“像印刷术、大炮、气球和麻醉药这些发明,中国都比我们早。可是有一个区别,在欧洲,有一种发明,马上就生气勃勃地发展成为一种奇妙有用的东西,而在中国却依然停滞在胚胎状态,无声无嗅。中国真是一个保存胎儿的酒精瓶。”

——法国作家维克多·雨果(1802~1885年)

⑴据材料一、二,指出10世纪至19世纪中叶,指出中西方科技发展上的差异。

⑵雨果29岁时英国科学家的一项具有划时代意义的重大发现是什么?列举这项重大发现“生气勃勃地发展为奇妙有用的东西”两例(名称和发明者)。

⑶当时中国成了“一个保存胎儿的酒精瓶”的经济根源是什么?中西方科技上的差异最终在19世纪中后期中西方文明碰撞中导致了怎样的结果?

阅读下列材料:

材料一“至于神,我既不知道他们是否存在,也不知道他们像什么东西,有许多东西我们认识不了的,问题是晦涩的,人生是短促的”。

——普罗塔戈拉

材料二“世俗权力是受上帝的委托来惩治奸邪,保护善良的。因此,我们应当让世俗政体在整个的基督教世界中执行它的职务,不要加以任何阻碍,无论什么人,不管他是教皇、主教、传教士、或是修士、修女,世俗权力都有权来管他。”

——马丁·路德在《致德意志贵族书》

材料三(启蒙运动)在宗教方面,主要口号是“砸烂可耻的东西,”,即消灭宗教的狂热和不容异说。……在政治方面,哲人们也有一个关健性的用语——“社会契约”,……“行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;它(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从。”……这些口号破坏了传统的制度和习俗。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

⑴材料一中导致普罗塔戈拉对神持怀疑态度的社会根源是什么?

⑵材料二反映了马丁·路德的什么观点?分析其产生的思想因素。

⑶据材料三,概括启蒙运动的主要思想主张;说明它是如何破坏了“传统的制度和习俗”的?