阅读下列材料:

材料一:电线铁路,变华为夷,鄙见迂疏,期期以为不可。

——《刘坤一遗集》

材料二:清朝一遇到外国的枪炮就丧尽了自己的声威,天朝正如小心保存在紧密的棺材内的木乃伊一样,只要与外界新鲜空气一接触,便一定要腐烂。

——《马克思恩格斯论中国》

材料三:持鸦片初约以通市,吾不停贸易以自修自强,使无鸦片之毒,则外洋之银有入无出,中国银且日贱,利可胜述哉!

——《海国图志》

请回答:

(1)根据材料一,作者的核心主张是什么?他属于近代史上哪一派别?运用材料二的观点对材料一的主张作简要评价。

(2)材料三的作者对鸦片和贸易的关系提出了什么看法?

阅读下列材料并结合所学知识,完成下列各题。

材料一

材料二明万历苏民无积聚,多以丝织为生。东北半城皆居机户,郡城之东,皆习机业……工匠各有专能。匠有常主,计日受值。有他故,则唤无主之匠代之,日“唤代”。无主者黎明立桥以待。

——《古今图书集成·职方典》卷六七六引《苏州府志》

材料三十九世纪七八十年代,上海给人的突出印象,一是洋,洋货充斥,洋房栉比,洋人满街,洋气氤氲;二是奇,水能自来,灯赛月亮,钟能自鸣,铁管冒电;三是妙,煤气灯、德律风、跑马、跑人(赛跑),种种西物西事,构思精巧,出人意表。我们看报纸杂志,看文人笔记,对七十年代前后的上海,用墨最多是洋、奇、妙。

——熊月之《近代上海形象的历史变迁》

材料四上海、广州、天津、武汉等近代中国重要商业与工业城市均为通商口岸,构成中国近代经济发展重要组成部分。单就上海一地而言,据统计,1911年上海共有工厂48家,占全国工厂总数28.1%;1930年上海共有工厂837家,占全国工厂总数42.4%。

——周子峰《二十世纪中西学界的中国近代通商口岸研究述评》

(1)依据材料一指出图2生产工具与图1相比有何优点?图 2生产工具出现对当时社会发展产生了怎样的影响?

(2)依据材料二分析明朝苏州城在经济领域出现何种新现象?对当时的思想文化产生了怎样影响?此新现象为什么没有推动社会转型?

(3)依据材料三、四对近代上海的描述,从中可以获取哪些反映时代特征的信息?结合所学知识分析近代上海出现这些新变化的原因?

(4)根据以上材料概括推动人类社会转型的主要因素有哪些?

阅读下列材料,回答问题。

材料一:意大利人利玛窦是著名的天主教耶稣会传教士,也是一位学者。1578年受命赴远东传教,当时正是明万历年间。在中国生活期间,他学习汉语,研读并翻译中国典籍,广交士绅,长期浸染在中国文化中,俨然一位地道的中国文人,被称为“泰西儒士”。在西学东渐史上,利玛窦是一个标志性的人物,他不仅用汉语编写《天主实义》,阐述基督教神学思想,而且和徐光启译出《几何原本》前6卷,传授欧洲天文学知识,不仅如此,他还是西方音乐、绘画和钟表制作技术最早的推介人。利玛窦为中国带来了欧洲先进的数学、天文、地理等科学知识和哲学思想。利玛窦易儒服,按士大夫礼节行事,逐渐融入中国主流社会,从此在华教士得以跻身士林。

——摘自沈定平《明清之际中西文化交流史》

材料二“太西诸国原不同于诸蛮貊之固陋,而更有中邦所不如者。道不拾遗,夜不闭户,尊贤贵德,上下相安,我中土之风俗不如也。天载之义,格物之书,象数之用,律历之解,莫不穷源探委,我中土之学问不如也。宫室皆美石所制,高者百丈,饰以金宝,缘以玻璃,衣裳楚楚,饮食衍衍,我中土繁华不如也。自鸣之钟,照远之镜,举重之器,不鼓之乐,莫不精工绝伦,我中土之技巧不如也。荷戈之士,皆万人敌,临阵勇敢,誓死不顾,巨炮所击,皆使坚城立碎,固垒随移,我中土之武备不如也。土地肥沃,百物繁衍,又遍贾万国,五金山积,我中土之富饶不如也。以如是之人心风俗,而鄙之为夷狄,吾惟恐其不夷也。”

————1632年信奉西教的浙江人朱宗元

(1)根据材料一概括这一时期以利玛窦为代表的西方传教士在华传教时的主要活动,并指出这些活动在东西方文化交融过程中的作用。

⑵根据材料一、二,并结合所学知识,评价这一时期的“西学东渐”。

阅读下列材料,回答问题。

图一 秦统一中国后发行的圆形方孔钱

图二 1900年开始发行的光绪通宝铜圆

提取材料中的信息,结合所学知识,从铸造技术和作用的角度对这两种不同时期使用的货币进行比较。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:在资产阶级革命时期,欧美各国的国会或议会都曾取得过“至高无上”的地位,拥有很大的权力。不论是共和制还是君主立宪制,资产阶级代议制的精髓都是使权力分散,以达到权力间相互制约的目的。因此,各国的议会或国会不但拥有立法权,而且拥有对政府进行监督的权力,结果造成议会权力膨胀、政府权力萎缩的状况。19世纪70年代以后,各国都加强了国家元首的权力,减弱了国会的权力,加强中央集权,削弱地方势力。在英国,内阁开始凌驾于议会之上,几乎垄断了全部立法提案权。

——摘编自马世力《世界史纲》

材料二:影子内阁是指某些实行内阁制的民主国家,其在野党为准备上台执政而设的预备内阁班子;往往由下议院中最大的反对党领袖,物色下院中有影响的同党议员,按内阁形式组建而成。这种制度由英国保守党首创,在英国,“影子内阁”接受政府补助,成员都是有薪水的。我们有时会听到说某某人是“影子内阁”贸易与工业大臣,实际上是说他是在野党负责贸易与工业的议员。

“影子内阁”不但不附和当任内阁,反而以同它争斗为乐。遇到议会辩论时,各“影子大臣”就会踊跃发言,在阐述本党观点的同时,专挑当任内阁的毛病和缺点进行攻击。“影子内阁”会给当任内阁施加种种压力,其存在是为了促使当任内阁倒台,并最终取而代之。某党在野时的“影子内阁”往往也就是该党执政时的当任内阁,全套班子有时照搬,有时略作调整,但施政方略不会有根本变化。因此,称“影子内阁”为“预备内阁”或“在野内阁”似乎更为确切。

——摘编自百度文库

(1)据材料一概括19世纪70年代以后英国政府职能的发展变化。结合所学知识,分析导致这些变化的主要原因。

(2)据材料二并结合所学知识,说明“影子内阁”设立的原因,并评价“影子内阁”在英国政体中的作用。

中外历史人物评说

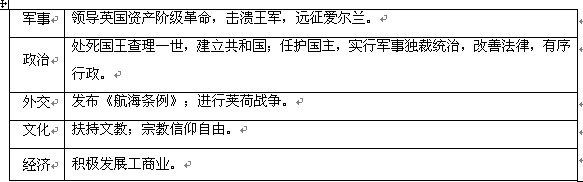

材料一克伦威尔的主要活动

材料二自17世纪以来,有关克伦威尔的著作,源源不断地大量涌现。卷帙浩繁的著作,不但内容广泛,而且思想差异很大。对克伦威尔的评价,更是褒、贬、臧、否,应有尽有,可说是千差万别。颂扬他的人,说他在行动领域中的地位正像莎士比亚在艺术领域的地位一样,是古往今来英国人中最伟大的人。责骂他的人,说他是世界上曾有过的臭名昭彰的暴君之一;他之所以成为国家元首,完全是通过他对自由事业的背叛和他对那些曾与他共同为自由而战斗过的卓越的爱国者们的卑鄙无情的背弃。

——(英)查尔斯·弗思著《克伦威尔传》

(1)根据材料一,说明克伦威尔是一个“为国家自由而奋斗”的战士。

(2)你认为应如何正确评价克伦威尔。