中国有一史学家认为“封建之制,实为吾国雄长东亚,成为大一统之国家之基。而外观虽号统一,内部之文化实分为无限之阶级。”这里的“封建之制”是指

| A.地主土地所有制 | B.专制主义中央集权制 |

| C.分封制 | D.科举制 |

明代蒲州商人范世奎经商西北,“义而资益巨,占良田数百亩”。乾隆时,浑源、榆次二州县富商大贾“且多置买田地”。上述材料表明明清时期 ( )

| A.商人仍遵循“以末起家,以本守之”的传统观念 |

| B.商业资本发展并开始转化为产业资本 |

| C.晋商精明能干,敢于开拓新的领域 |

| D.官商勾结,搞垄断和特权交易 |

汉乐府《孔雀东南飞》中焦仲卿妻“十三能织素,鸡鸣入机织,夜夜不得息”。她身上装扮是“妾有绣腰襦,葳蕤自生光”。她床上装饰是“红罗复斗帐,四角垂香囊。箱帘六七十,绿碧青丝绳”。这些描述主要反映了 ( )

| A.中国古代男尊女卑思想,女子备受压迫,日夜劳作 |

| B.汉代吏治腐败,焦仲卿一普通小吏,家中竟布置得如此富丽堂皇 |

| C.汉代丝织业生产的普及和发达程度 |

| D.汉代家庭手工业在手工业生产中占据主导地位 |

黄梅戏《天仙配》中有这样一段唱词:“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。”这段唱词反映出我国古代

①自耕农富裕祥和的生活状况 ②自耕农以家庭为生产、生活的基本单位 ③“男耕女织”的经营方式是我国古代农业经济的特点之一 ④农业和家庭手工业相结合是自耕农的主要经营方式

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①④ |

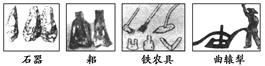

古代中国农耕文明长期居于世界先进水平,下列几幅图中生产工具的演变对于中国古代农耕文明具有极其重要的意义,它们反映了中国古代 ( )

| A.播种方式的变革 | B.土地私有制的确立 |

| C.铁犁牛耕发展的全过程 | D.农业主要耕作方式的变革 |

当前影响世界格局向多极化方向发展的因素有

①日本积极谋求政治大国地位② 欧洲一体化进程加深

③中国发挥的作用越来越重要④美国推行单边霸权政策

| A.①②③④ | B.①②③ | C.①②④ | D.②③④ |