统一,是中国历史的主流。结束国家分裂,实现国家统一,是中华民族的根本利益所在,是中华民族为之奋斗、为之讴歌的伟大事业。阅读下列材料,回答问题:

材料一:中国作为一个多民族的统一的大国,……在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。这其中有地理的、经济的、思想文化的等多方面原因。除此之外,中国几千年来 的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。——张岂之《中国历史十五讲》

的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。——张岂之《中国历史十五讲》

材料二:列强的步步紧逼使曾经统一富强的中国山河破碎,不甘的不仅仅是台湾民众,三元里抗英、左宗棠收复新疆、义和团运 动……我们看到了中华儿女的英勇、血性,然而反动卖国的清政府却签订了这样的条约内容“严禁中国人参加反帝斗争……拆除北京至大沽口沿线炮台……”

动……我们看到了中华儿女的英勇、血性,然而反动卖国的清政府却签订了这样的条约内容“严禁中国人参加反帝斗争……拆除北京至大沽口沿线炮台……”

材料三:“起来,不愿做奴隶的人们,用我们的血肉筑成我们新的长城,中华民族到了最危险的时候,……我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进、前进、前进进!” ——《义勇军进行曲》

(1)材料一中 “中国几千年来的政治制度”指什么制度?请分别写出秦朝、元朝推行的最主要的地方管理制度。这两种制度的实施,有什么共同的积极作用

(2)“苍天苍天泪如雨,倭 人竟割台湾去。”台湾同胞怀着悲愤的心情奔走相告,“哭声达于四野”。这一令人悲痛的历史场面发生在近代史上哪一次列强侵华战争之后?“倭人”“割台湾”是哪一个不平等条约的规定?举出当时台湾军民在反割台斗争中的两支主要力量。

人竟割台湾去。”台湾同胞怀着悲愤的心情奔走相告,“哭声达于四野”。这一令人悲痛的历史场面发生在近代史上哪一次列强侵华战争之后?“倭人”“割台湾”是哪一个不平等条约的规定?举出当时台湾军民在反割台斗争中的两支主要力量。

(3)材料二中条约内容出自近代史上哪一不平等条约,并简述其恶劣影响。

(4)为了推翻反动的清政府、改变几千年来已经腐朽没落的政治制度,以孙中山先生为首的中国民族资产阶级实现了近代中国历史的第一次历史性巨变,这一历史性巨变指哪一历史事件?请简要评述这一历史事件。

(5)材料三中歌曲所反映的是中国近代史上哪一重要历史事件面对最危险的时候,中国人万众一心、切实行动,建立起的战线名称是什么?这一战线建立的标志是什么?简述中华民族团结一心的抗击敌寇行动对自身的巨大影响。

(6)由于中国民众的团结抗争,1945年台湾回到祖国怀抱,1949年台湾于大陆又因战分离。这场战争的名称是?这场战争也让南京成 为了中国近代史的终点,请你写出理由。

为了中国近代史的终点,请你写出理由。

2011年7月1日是中国共产党诞辰90周年,2011年10月10日是辛亥革命100周年纪念日。阅读下列材料,回答问题。

材料一这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败,比前清更甚,人民困苦,日甚一日……俄国虽迟我革命,而已成功;我虽早六年革命,而仍失败。

——孙中山《国民党改组问题》(1924年1月)

材料二 1956年,毛泽东在纪念孙中山诞辰90周年时说:“现代中国人,除了一小撮反动分子以外,都是孙先生革命事业的继承者。我们完 成了孙先生没有完成的民主革命,并且把这个革命发展为社会主义革命。”

材料三近几年来,国民党领导人吴伯雄、马英九等都强调“中国国民党一定继承孙中山先生的遗训,体现孙中山先生的精神”。

目前,全国政协已成立辛亥革命100周年纪念活动筹备办公室。国务院台办则表示,支持两岸各界共同举办纪念辛亥革命的活动。

5月1日,来自内地多个省市、香港、台湾及澳门的600余名青年学生代表聚首香江,参加“梦想启航行动——两岸四地青年学生梦想交流营”活动。以此让更多的青少年学生学习、传承孙中山先生追求梦想的精神。

——摘自《辛亥革命网》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出导致“我虽早六年革命,而仍失败”的根本原因。为改变革命屡败的局面,孙中山在理论和政治上有何重大创新或举措?

(2)材料二中中国共产党为什么能够继承孙中山的革命事业?“我们完成了孙先生没有完成的民主革命”的表现是什么?

(3)你认为当前海峡两岸政府和人民应如何继承和发扬中山 精神。

精神。

阅读下列材料:

材料一为了防止苏联独占朝鲜半岛,8月15日美国总统杜鲁门向斯大林提议,以北纬38度线为两国 军队在朝鲜半岛对日军受降的分界线。随着美苏矛盾的激化,三八线由美苏对日受降分界线逐

军队在朝鲜半岛对日军受降的分界线。随着美苏矛盾的激化,三八线由美苏对日受降分界线逐 渐变成朝鲜两大政治力量的分界线。1948年8月15日南部成立大韩民国政府,9月9日朝鲜民主主义共和国正式成立。

渐变成朝鲜两大政治力量的分界线。1948年8月15日南部成立大韩民国政府,9月9日朝鲜民主主义共和国正式成立。

——宋晓芹《苏联与朝鲜战争》

材料二六方会谈是指由朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯和日本共同参与的旨在解决朝鲜核问题的一系列谈判。会谈于2003年8月27日开始,到2007年9月30日为止,共举行过六轮会谈。——摘自新华网

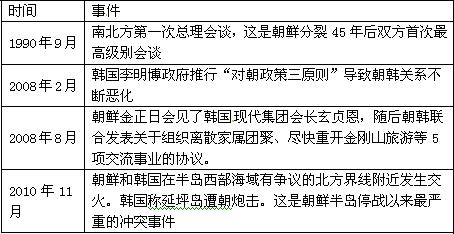

材料三近年来朝韩关系发展回顾

请回答:

(1)根据材料一指出,朝鲜三八线最初出现的原因?结合所学知识指出最终导致朝鲜半岛分裂的原因。

(2)根据材料二指出,世界主要国家在解决当今重大国际问题的态度。

(3)根据材料三概括近年来朝韩关系发展呈现出怎样的态势?结合所学知识分析朝韩关系呈现该态势的主要原因。

(4)结合材料二、三,分析朝鲜半岛问题折射出当今世界政治形势的特点。

阅读下列材料,回答问题:

材料一 英国通过“光荣革命”克服了专制主义王权,议会成为最高权威。在君主立宪制的政治框架内,英国又用和平、渐进方式实现政治权利的转移,从而完成了政治民主化历程。

材料二 法国之所以采用暴力革命来克服专制王权,原因就在于法国专制主义过于强大,王权与贵族坚决捍卫旧制度,不愿做出任何妥协,对立双方只好兵戎相见。然而,大革命并没有解决根本问题。此后近百年中,法国一直处于革命与复辟的轮回中,社会持续动荡,经济发展速度受到影响,工业化进程缓慢。直到1870年后,法国模式突然发生转折,1875年颁布法兰西第三共和国宪法。此后没在发生大规模的革命,法国人开始用协商手段逐步建立起民主制度。

材料三 长期的分裂局面使德意志民族无法作为整体来追求国家现代化,因此远远落在英、法等国后面。1870年后,旧的容克地主贵族通过对外战争实现国家统一,并掌握现代化的领导权,在随后短短30年间,德国完成了经济起飞,在工业生产方面甚至超过英、法。不过,现代化领导力量的“错位”给德意志民族带来无穷的灾难。

——以上材料选自钱乘旦《各国现代化模式的比较》

材料四美国政治家汉密尔顿认为:“如果人是天使,那么就不需要政府了。如果是天使统治人,就不需要对政府有任何外来的或内在的限制了。”“人总是追求个人的私利的。要改变人性,就像要阻挡狂流一样困难,聪明的立法者应该巧妙地通过改变河道而对其加以引导,并在可能的情况下将其导向公共利益方面。”

请回答:

(1)结合史实概述“光荣革命”后至19世纪中期,英国是怎样用和平渐进方式实现政治权利转移,推动政治民主化进程的?

(2)依据材料二,1870年后法国用“协商手段逐步建立起民主制度”,法国能够采取这种方式确立民主制度的根源何在?

(3)材料三中“现代化领导力量的‘错位’”指什么?这种“错位”给德国的社会发展带来怎样的影响?

(4)据材料四分析,汉密尔顿主张对政府进行“外来的或内在的限制”原因是什么? (2分)美国的1787年宪法对政府进行怎样的”内在的限制””? (1分)

(5)综合上述材料,谈谈你对现代化模式的看法。

阅读下列材料,回答问题

材料一夏、商、西周时期,形成了以“礼”治国的制度体系。“礼”实际上是一种等级制的生活和行为方式,专为贵族所有,即所谓“礼不下庶人”。到了春秋战国,出现了“礼崩乐坏”的局面,以法治国的学说和法治逐渐兴起。

——何怀宏《世袭社会》

材料二民本、法也。……故善治者,刑不善,而不赏善,故不刑而民善。不刑而民善,刑重也。民不敢犯,故无刑也。而民莫敢为非。是一国皆善也……

——《商君书·画策第十八》

材料三唐太宗发现有一人诈伪做官,便下令处死。但负责审理此案的官员戴胄说:“法者,国家所以布大信于天下;言者,当时喜怒之所发耳,陛下发一朝之忿而许杀之,既知不可置之于法,此乃忍小忿而存大信也。”唐太守被迫收回成命,对他说:“法有所失,公能正之,联何忧也!”

——《贞观政要》

材料四所谓“旨从内降”,就是犯罪案件,在三法司拟罪之前,已由锦衣卫拟罪请旨,或直接由君王授意如何拟罪。那么三法司的审判就是走形式而已,这样的话生杀予夺在于一人。

——朱永嘉《锦衣卫与东厂、西厂、内行厂》

材料五在清末新政全面发展的过程中,法制改革也被提上议事日程。1902年3月,清廷发布了修订法律的谕旨:“中国律例自汉唐以来,代有增改。……惟是为治之道,尤贵因时制宜,今昔情势不同,非参酌适中,不能推行尽善。近来地利日兴,商务日广,如矿律、路律、商律等类,皆应妥议专夸。”

——张海鹏等《中国近代通史》第五卷

请回答:

(1)根据材料一概括从三代到春秋战国,治国体系发生了怎样的变化?春秋时期面对这种变化,老子和孔子的治国理念有什么不同?

(2)概括材料二商鞅的主要观点。结合所学知识谈谈该思想对秦产生了什么影响?

(3)材料三和材料四反映哪两种权威的冲突?冲突的结果有何不同?这种结果的变化说明什么?

(4)材料五中法制改革的原因是“今昔情势不同”,结合所学知识简述哪些情势不同。

(15分)【中外历史人物评说】

阅读下列材料,回答问题:

材料一 四十年来中国大事,几无一不与李鸿章有关系。……吾以为李鸿章所以不能为非常之英雄者。李鸿章不识国民之原理,不通世界之大势,不知政治之本原,当此十九世纪竞争进化之世,而惟弥缝补苴,偷一时之安,不务扩养国民实力,置其国于威德完盛之域,而仅摭拾泰西皮毛,汲流忘源,遂乃自足,……非不尽瘁,庸有济乎?……李鸿章晚年之著著失败,皆由于是。……固不能为李鸿章一人咎也。而况乎其所遭遇,又并其所志而不能尽行哉?吾故曰:敬李之才,惜李之识,而悲李之遇也。

材料二虽然,天下人云者,常人居其千百,而非常人不得其一,以常人而论非常人,乌见其可?故誉满天下,未必不为乡愿;谤满天下,未必不为伟人。语曰:盖棺论定。吾见有盖棺后数十年数百年,而论犹未定者矣。各是其所是,非其所非,论人者将乌从而鉴之。

——材料一、二均摘编自梁启超《李鸿章传》

请回答:

(1)结合所学知识,论证作者“敬李之才,惜李之识,而悲李之遇”的观点。

(2)依据材料二并结合所学知识,说明影响人们对历史人物评价的相关因素。