文化的创新传承与交流融合是人类社会不断前行的航标和精神动力。

阅读下列材料:

材料一 《中华文化史》(冯天瑜等著)认为,中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”;秦汉以后“定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化”;而“在商品经济有充分发育的基础上得以繁衍的市民文化,在清中叶以前的整个中国社会都相当细弱。”

请回答:

材料二 17-18世纪欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。德意志的莱布尼茨盛赞儒家道路及影响下的社会秩序和国家统一。法国的伏尔泰认为,儒学不是宗教;中国的考试制度使官吏职位人人皆可争取,欧洲应加以采用。

材料三 19世纪60年代,清政府陆续设立培养翻译人才的学校和译书机构。90年代中期,梁启超收集部分已译西书目录,按西学、西政等编成《西学书目录》,并指出:“国家欲自强,以多译西书为本。”

(1)列举春秋战国时期“私学文化”中“民本思潮”的表现。

(2)概述西汉和宋朝时期以儒学为正宗的“帝国文化”的形成和强化的过程。

(3)概括导致清中叶以前“市民文化”在整个中国社会中相当细弱的主要原因。

明清以来,书籍翻译成为中西文化交流的重要手段。

(4)依据材料二并结合当时德国的历史背景,说明莱布尼茨为何推崇中国儒学文化?伏尔泰当时推崇中国考试制度的出发点是什么?

(5)结合材料三和所学知识,说明19世纪中后期出现翻译活动高潮的原因。

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一在《伯罗奔尼撒战争史》中,修昔底德借尼西阿斯(古雅典将军)之口说出了这样一句话:“男人就是城邦。”

——马克壵《世界文明史》

材料二 雅典民主政治开启了西方民主政治的先河,对人类文明的发展产生了积极影响。

——《卓尔不群的雅典》

材料三:古代罗马人相信,法律的目的是保证“正直生活,不害他人,各得其所”;人生而平等,都享有为任何人不能剥夺的一些基本权利……法是最高的理性……法是一种最高权利,是理智的人的精神和理性,是正义和非正义的人的标准。

材料四:罗马法为后世提供了宝贵的参考经验。罗马共和国特设一种审理公职人员贪赃枉法、以权谋私等重大刑事案件的法院,实质上就是陪审法院。罗马实行一种“保护人制度”。保护人可以替被告发言,反驳控告人提出指控。罗马法中有句名言,即“没有告诉人就没有法官”。

请回答:

(1)结合所学知识,解读材料一中“男人就是城邦”的内涵。

| 时期 |

政治机构 |

职能 |

| 伯里 克利 时代 |

公民大会 |

|

| 公民大会的附属机构 |

||

| 民众法庭 |

(2)据所学知识,在下表格中填写相应的内容。(3分)

(3)根据所学知识并结合材料二,指出雅典民主政治对近代西方的政治文明建设提供了哪些宝贵

经验?(4分)

(4)据材料三归纳罗马法包含的基本原则。材料四所述内容演变为今天的哪些法律制度和原则?

阅读下列材料:

材料一 秦始皇设职授官,从一面看,是官僚政治的开始,从另一面看却是政治权力等级世袭的中止。

——《近代中国社会的新陈代谢》

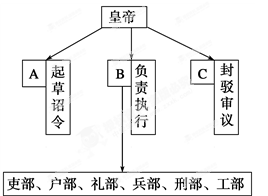

材料二见图

材料三 自古三公论道,六卿分职。自秦始置丞相,不旋踵而亡。

请回答:

(1)秦始皇是如何“设职授官”的?中止的“政治权力等级世袭”是什么政治制度?(5分)

(2)请填写材料二中A、B、C的名称,该图表反映了唐朝的什么制度?与秦朝相比,唐朝相权有何特点?(5分)

(3)甲、乙、丙三位同学在阅读材料三后,出现了三种观点。甲:“这可能是唐太宗李世民的话,为此他实行了三省六部制。”乙:“这最可能是明太祖朱元璋的话,为此他废除了丞相制度。”丙:“这应该是清世祖康熙的话,为此他设立了军机处。”

你认为谁的分析合乎史实?简述该皇帝采取这一措施产生的影响。(5分)

在人类思想文化发展的过程中,不同特色的思想文化相互碰撞、相互交融,共同发展,呈现出多元化的特征。阅读材料,回答问题。

材料一希腊是西方文明的摇篮,奥林匹克的故乡,欧洲对外贸易的发源地,为人类的文明进步作出了重要贡献。在人类发展历程中,以古代中国和古代希腊为代表的东西方文明曾经彼此交融,相映生辉。

——吴邦国《在中希经贸合作论坛上的演讲》

(1)结合所学知识,指出古代中国和古代希腊各创立了怎样的政治制度。简析古代希腊政治制度形成的政治、经济原因。

材料二

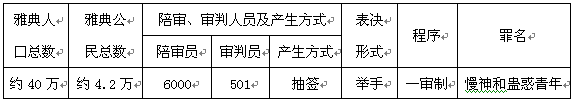

关于苏格拉底被判处死刑的材料

(2)据材料二,古代雅典公职人员的选拔有什么特点?并做简要评价。(8分)

材料三古罗马《十二铜表法》规定:“凡以遗嘱处分自己的财产,或对其家属指定监护人的,具有法律上的效力。”而在中国帝王体制之下,臣民的财产随时都可能被剥夺和被抢劫。如前135年,汉武帝将盐、铁、酒等重要行业强行收归官营,同时对民营工商业征收重税。

(3)材料表明,在私有财产观念上,古代罗马与中国有明显差异。结合所学知识,指出这一差异的政治、经济根源。

古代中国各朝代的政治制度既有沿袭,又有创新。阅读材料,回答问题。

材料一刘邦接受了皇帝的称号,皇帝之下设三公九卿……地方行政系统仍是郡、县、乡、亭、里。郡有郡守、郡尉等,分掌政治、军事、监察之权。县分大小,万户以上设县令,万户以下设县长。

——樊树志《国史概要》

(1)材料一反映了汉初哪些政治制度?这些制度来源于什么时期?

材料二 “汉高祖……矫秦县之失策,封建王侯, 并跨州连邑,有逾古典。”这些受封的诸侯王和列侯都是“有土之爵”,在其封地上享有两大特权:一是“自置吏”,二是“得赋敛”。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(2)依据材料二,说明汉初“矫秦县之失策”的措施及具体内容,结合所学知识指出这一措施导致的后果。

材料三汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私恩自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江主编《新编中国通史》

(3)依据材料三,结合所学知识,列举汉武帝解决王国问题的措施,并分析其意义。

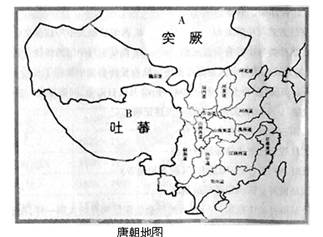

材料四

(4)为巩固国家统一和民族团结,元朝在图上的A、B两地实行了怎样的制度创新?

阅读下列材料:

材料一:既占上海,又割台湾,胶州强立埠,国土欲瓜分,自古夷狄之横,未有甚于今日者。——苑书义等《中国近代史编》

材料二:最恨和约,误国殃民,上行下效,民冤不伸,原忍至今,羽翼洋人,趋炎附势,肆虐同群。

——《拳匪纪事》

材料三:义和团各团场,均门前树立大旗,上书“保清灭洋”等字,人皆耀武扬威。

——《庚子纪事》

材料四:先拆电线杆,后拆火车道,杀尽外国人,再与大清闹。

——黄曾源《义和团事实》

材料五:中国民众尚含有无限蓬勃生机……无论欧美日本各国,皆无此脑力兵力可以统治此天下生灵四分之一也。……故瓜分一事,实为下策

——《瓦德西拳乱笔记》

请回答:

(1)材料1、2说明义和团运动的原因是什么?

(2)材料3、4反映义和团对待洋人的态度怎样?

(3)材料4反映了义和团的什么局限性?

(4)材料5“尚含有无限蓬勃生机”指的是什么?说明义和团的作用是什么?既然“瓜分一事,实为下策”,那么此后帝国主义统治中国的“上策”是什么?