南京见证了风云变幻的中国近代史。今天,南京已成为著名的旅游胜地。阅读下列有关南京的材料,根据要求回答问题:

材料一 1997年7月1日,位于南京下关的静海寺内悬挂起一尊大铜钟。钟的主体高1.842米,……四周铸上许多“回”形图案……现在,每天前来参观的人络绎不绝……每年8月29日,社会各界人士都要组织一次盛大的撞钟仪式,重温历史,警钟长鸣。静海寺因为浓缩着中国近代厚重历史而成为南京这个历史文化名城的重要一景。

──《光明日报》

(1)“南京静海寺的大铜钟高1.842米”和“四周铸上许多‘回’形图案,并选择在1997年7月1日悬挂”,这跟哪两个历史事件有关?

材料二 没有任何一座城市、也没有任何一个建筑群像南京长江路292号这样,毫无遗漏地见证了风云激荡的 中国近代历史,它完整地保存着如此众多的中国近代史的文物古迹,成为中国近代百年史上最有力的物证。

中国近代历史,它完整地保存着如此众多的中国近代史的文物古迹,成为中国近代百年史上最有力的物证。

(2)中国近代百年史上有三个政权在此建都,现在的南京长江路292号就是其政府的所在地,请列举出在这三个政权的名称和建立者。

材料三

(3)请问今年是南京大屠杀遇难同胞纪念多少周年?结合所学知识,列举侵华日军的主要罪行。

材料四 据报载,日本“新的历史教科书编撰会”(下称“编撰会”)编写的2002年度初中历史教科书中,在记述“日中战争”的部分,编撰者故意不提南京大屠杀事件,而在“远东国际军事法庭审判”部分却这样写道:“东京审判法庭认定日本军队1937年在攻陷南京的战争斗中杀害了20万以上的中国民众。可是据当时的资料,那时南京人口只有20万,而且在日本军队攻陷南京城1个月后增加到了25万。此外,这一事件还有很多疑问,至今仍存在争论。因为在战争当中即便是不管什么人都杀,也不属于大屠杀。”

──新华社东京3月1日电讯稿

材料五 2001年至2006年,日本首相小泉曾六次参拜的东京靖国神社。靖国神社里供奉着东条英机等14名二战甲级战犯和约2000名乙、丙级战犯的牌位。

──中新网

(4)依据材料四、五,指出日本“新的历史教科书编撰会”对待“日中战争”的态度和日本政要不断参拜靖国神社所反映的实质是什么?它给中日关系带来怎样的影响?

(32分)近年,世界遗产委员会给运河下了一个新定义:“运河是人类工程化的水道。”阅读材料,回答问题。

材料一:春秋末期,吴国在今江苏扬州西北修筑邗城,并开运河“引江入淮”,运河从邗城城下经过,所以称为邗沟。据《中国历史地理概论》第六幸运河

材料二:世界大坝委员会的各国专家到我国广西对灵渠(兴安运河)进行实地考察后评价说,灵渠是世界古代水利建筑的一颗明珠,渠上的“陡门”是世界船闸之父。

据《世界古代水利建筑的明珠——灵渠》

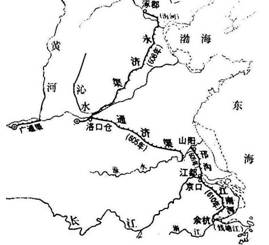

材料三:隋朝运河略图

材料四:苏伊士运河历史大事简表

1856年,法国在竞争中击败英国,获得开凿苏伊士运河的特许权。

1869年,由法国殖民公司投资的苏伊士运河建成通航。

1876年,英国低价购得苏伊士运河44%的股份。

1882年,英军占领苏伊士运河。

1956年,埃及宣布收回苏伊士运河主权。英法以“保护”运河为借口,同派军队侵入埃及苏伊士运河地区。英法侵略失败,埃及最终实现苏伊士运河国有化。

据《简明世界通史》下册等书

材料五:19世纪,欧洲国家在大力修建铁路的同时,还大规模开凿运河。鹿特丹的新河道和阿姆斯特丹的北海运河使荷兰成为通向德国内地的重要转运站。德国人开凿了基尔运河。在不列颠,曼彻斯特 运河的开凿使远洋船只可以深入到北方工业区的心脏。

据《欧洲史》第九章“运河与交通”一目

材料六:A.2006年,中国国家文物局宣布将隋唐大运河与京杭大运河合称“中国大运河”,并将其列入中国申报世界文化遗产的预备名单之中。大运河“申遗”提速。

据《问二问:大运河凭什么申报世界遗产》

B.目前全世界已列入世界文化遗产名录的“人类工程化水道”只有一条,那就是法国南运河。该运河在法国南部,长200多公里。因得到良好保护,如今河中水流清澈,船闸“整旧如旧”,两岸绿树成荫,风景如画,发挥着熏陶国民和供人游憩的重要作用。

据《寻找历史的印迹》

请回答:(1)材料一所说的吴国,其都城在今何处?吴王开凿邗沟的政治军事目的是什么?(2分)材料二所说的灵渠,修建于何时?联通哪两大流域?(3分)

(2)根据材料三(地图)回答:隋大运河的中心在今何处?作为贯通南北的水上大动脉,隋大运河的中段却往西折向中心,其原因是什么?(6分)

(3)材料四反映了英法之间什么样的关系?为什么英法两国总是千方百计地要把苏伊士运河控制在自己手里?(8分)

(4)根据材料五及所学知识,简要指出19世纪欧洲大规模开凿运河的原因。(6分)

(5)根据材料六A及所学知识,指出中国的大运河“申遗”报告应该强调和突出什么?(5分)

(6)根据材料六B,法国成功保护和利用南运河的经验对我国大运河“申遗”有什么启示?(2分)

货币的兴衰,彰显了一个国家的政治、经济、军事实力,在很大程度上印证了“国家兴,货币兴;国家亡,货币亡”这句话。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一:在人类的经济画卷上,没有哪个细节能够与货币脱离瓜葛。黄金、白银、英镑、马克、美元、欧元、日元、人民币……在世界货币的舞台上,有无数个角色上演着沉与浮的故事。在“现代经济学之父”凯恩斯眼中,随着野蛮的痕迹、超主权货币——黄金的演出落下帷幕,英镑打着“日不落”的旗号称雄世界,人类历史上诞生了第一个主权性质的国际储备货币。然而,盛宴总会结束,经过两次世界大战与一次经济大萧条,英镑黯淡退场了,美元以势不可当之势崛起。直到今天,我们的世界还是美元时代。

——据宋泓均高强《货币变局:下一秒,谁将改变世界》

材料二:当然,对于货币领袖这样的地位,任何国家都会觊觎。美元是否能够打破英镑盛极而衰的宿命,形成在国际货币体系中的长久主导权?美元如日中天,甚至出现“美元荒”时,有人说,美元可以基业长青;而2008年金融危机肆虐,美元态势减弱时,有人说,美元的好日子到头了。

——据宋泓均高强《货币变局:下一秒,谁将改变世界》

(1)16世纪一位外交官说,在对东方的探险中,宗教提供借口,而黄金提供动机。“对东方的探险”是指哪一历史事件?

(2)19世纪上半期,英镑确立了霸主地位,世界货币进入了英镑世纪。简要说明英镑确立霸主地位的原因。

(3)20世纪40年代,美元的“世界货币”地位是怎样确立的?简要说明美元成为“世界货币”的有利条件。

(4)“美元可以基业长青”和“美元的好日子到头了”这两种观点,你赞同哪一种观点?简要说明理由。

城市的产生是人类社会的巨大进步。到了近现代,城市化已成为人类文明发展的大趋势。城市已不仅是一张线形图或平面图,而是一个系统的、动态的、立体的社会,是人类物质文明与精神文明的载体和创造基地。给合所学知识,回答问题。

(1)有学者认为,春秋战国时期,我国城市发展出现第一个高峰。简要说明这一时期城市发展的原因。

(2)“城市发展和运行的动力在于近代工商业的成长。城市近代化从根本上说.取决于工业文明的注入。”结合史实分析近代中国城市发展的原因,指出城市发展在近代中国社会发展中的作用。

(3)改革开放以来,我国的城市化进程加速,取得了巨大的成绩。简要分析改革开放以来我国城市发展的原因。

(4)请从人类文明演进的角度,谈谈你对当前我国加速城市化进程的认识。

材料一 1859年4月,对奥战争爆发。除法国和撒丁的正规军外,革命家加里波第回国也组织志愿军参加了反奥战斗。……意大利北部和中部各地爱国革命运动迅速高涨。从4月到6月,托斯卡纳、帕尔马、摩德纳先后爆发起义,推翻了当地的封建统治者。

——刘宗绪主编《世界近代史》

材料二我三大国因此次进行战争之目的,在于制止及惩罚日本侵略,三国决不会自身图利,亦无拓展领土之意。三国之宗旨在剥夺日本自1914年第一次世界大战开始以来在太平洋所夺得的或占领之一切岛屿,在使日本所窃取于中国之领土,例如满洲、台湾、澎湖群岛等归还中华民国。日本亦将被逐出其以暴力或贪欲所攫取之所有土地,我三大盟国轸念朝鲜人民所受之奴役待遇,决定在相当期间,使朝鲜自由独立。

——中美英《开罗宣言》(1943年12月1日)

(1)根据材料一,分析1859年对奥战争取得胜利的原因,并归纳意大利统一战争中所呈现的特点。

(2)开罗会议是在世界反法西斯战争形势已发生根本转变的形势下召开的,请用具体史实予以说明。根据材料二,简要指出中、美、英三国制止日本侵略的具体目标。

人的权利涉及经济、政治、文化等诸多领域。实现人的各种权利,是人类长期的共同追求。阅读下列材料,结合所学知识回答有关问题。

材料一唐太宗说:“省徭赋,不夺其时”……贞观元年至三年,关中、关东发生水、旱、蝗、霜之灾,唐太宗当即“诏所在赈恤 ,无出今年租赋”。

——摘自施建中《中国古代史》下册

材料二《临时约法》规定:中华民国人民一律平等,人民享有如下七项自由权:人民之身体,非依法律不得逮捕、拘禁、审问、处罚……人民享有保有财产及营业之自由;人民有言论、著作、刊行及集会、结社之自由……有信教之自由。

——闾小波《中国近代政治发展史》

材料三五四运动前后,非马克思主义的各种思潮,如小资产阶级社会主义等思潮传入中国,大量团体和刊物在各地纷纷出现……介绍、研究、宣传社会主义、马克思主义的刊物、团体也不断增多。五四后的一年中,全国创办数百种新刊物……

——摘编自马尚斌等《中国近代史教程•下》

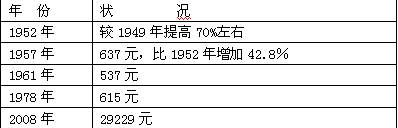

材料四

新中国全国职工年平均工资收入表

——根据王桧林《中国现代史》等资料整编

材料五1946年2月,国会通过了《1946年就业法》。规定联邦政府必须负责协调和利用自己的一切计划、职能和资源,为找工作的人提供有益的就业机会……把促进最大限度就业置于联邦政府的肩上,这是美国历史上的首创。1949年国会通过《全国住宅法》,授权总统在6年内为低收入家庭建造81万套廉价住房,并为城市清理贫民窟和改善农村住宅提供大笔贷款和援助。

——段炳麟《世界当代史》

(1)根据材料一,概述唐初出现“贞观之治”局面的原因。指出“不夺其时”的具体经济政策,这反映了唐太宗什么治国思想?

(2)材料二体现了欧洲启蒙思想家的哪些思想原则?材料三反映了什么历史现象?与材料二有何联系?请说明你的理由。

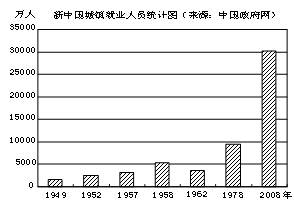

(3)就业和收入状况是重要的民生问题。根据材料四,概述新中国成立以来,我国城镇就业状况和全国职工工资收入都经历了怎样的变化。结合所学知识,分析20世纪60年代初我国就业人数和职工工资收入下降的主要原因。

(4)根据材料五,归纳二战后初期美国社会经济政策的特点。

(5)综合上述材料及问题,你有何认识?