阅读下列材料:

材料一:魏晋南北朝时,握有实权的先是尚书省,继而又有中书省、门下省,逐步形成三省体制。……唐朝时三省分工明确:中书省掌决策,负责草拟和颁发皇帝诏令;门下省掌审议,负责审核政令;尚书省“事无不总”,负责执行政令。三省长官都是宰相,相权一分为三。

材料二:公民大会最重要的程序是就某项议案展开辩论。雅典人认为,繁琐的辩论虽然延长了决策时间,却可避免鲁莽行事带来的灾难。

材料三:议事成员经抽签选举产生,名额根据每个基层行政单位公民人数按比例分配。

材料四:各法庭审理的案件是通过抽签选定的,各庭的房间、法庭主持人、水时计监督人、监票人的产生,也由抽签决定,其责任是一次性的,下次开庭需再次抽签。

请回答:

(1) 归纳材料一中所述的制度有何特点?(2分)该制度有什么积极作用?(2分)

(2) 材料二、三、四中雅典实施的是哪两项民主制度,分析这两项民主制度实施过程中的科学性

体现在哪里?(5分)

(3) 材料一所述制度与雅典政治制度有何本质区别?(2分)

材料一

| 朝代 |

粮食亩产 水平(市斤) |

人均粮食占 有量(市斤) |

全国耕地面积(亿市亩) |

粮食作物 播种面积 所占比重 |

||

| 总面积 |

北方 |

南方 |

||||

| 春秋战国 |

91(全国) |

614.8 |

2.3 |

94% |

||

| 秦汉 |

117(全国) |

1 048.35 |

5.72 |

94% |

||

| 魏晋南 北朝 |

122(北方 粟、麦) 215(南方 稻谷) |

1 167.7 |

3.85 |

1.925 |

1.925 |

90% |

| 隋唐 |

124(北方 粟、麦) 328(南方 稻谷) |

1 450.92 |

6.42 |

3.21 |

3.21 |

90% |

——卜风贤《传统农业时代的灾荒风险和粮食安全》

材料二 植茶业在唐代相当发达,产茶地90%集中于今天浙江、福建、江西、江苏、安徽、湖北、湖南、四川等省。据唐朝张途记载:“(祁门县)山多而田少,水清而地沃。山且植茗,高下无遗土,千里之内,业于茶者七八矣。”

——郭亮《从茶产地的分布看唐代区域经济的开发》

材料三 唐代饮茶之风遍及大江南北。陆羽的《茶经》提出饮茶“宜精行俭德之人”,标志着茶文化的正式形成。唐代的茶文化包含了和谐、中庸的思想,强调饮茶自修内省和超然物外、安详、平和的审美境界追求。

——萧凤声《试论中国国民性与中国茶文化精神》

请回答:

(1)依据材料一,概括春秋战国到隋唐时期中国农业的发展趋势。

(2)依据材料一,分析材料二中植茶业发展的原因。

(3)你对材料二中“(祁门县)千里之内,业于茶者七八矣”的记录的可信度有何看法?请说明理由。

(4)结合材料和所学知识,分析唐代茶文化形成的原因。

阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

材料一高原适于畜牧,行族长政治,不能形成巩固的国家,无文明可言;平原土地丰饶,始有农业,行封建政治,有巩固的国体,文明灿然;海滨交通便利,能激发冒险进取之心和向往自由之精神。(注:非洲为高原之地,亚洲为高原、平原交错之地,欧洲为高原、平原、海滨三者调和适均之地。)

——梁启超《地理与文明之关系》(1902年)

材料二英国是现代资产阶级政治制度的发源地早已为世人所公认。即使在当今社会主义国家的某些机构或制度上,也隐隐约约地打着英国影响的印记。因此,要了解当代西方政治制度乃至现代人类政治文明的来龙去脉,首先必须了解英国政治制度及其历史。

——程汉大《英国政治制度史》

我国宪法规定,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督。国家行政机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。人大监督是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督,是不可替代的。

(1)概括材料一中粱启超的基本观点,并结合古希腊民主政治及古代中国专制集权制度形成的原因评析这一观点。

(2)依据材料二,指出英国有哪些政治制度“已为世人所公认”,并分析其积极影响。

(3)根据材料二,分析社会主义中国有哪些政治制度也“隐隐约约地打着英国影响的印记”,并谈谈你对政治民主建设的认识。

国家结构与民族问题是政治中的重大话题,阅读下列材料,回答问题。

材料一“每省对于其内政各有其完全自由,各负其整理统御之责;但于各省之上建设一中央政府,专管军事,外交,财政,则气息自联贯矣。此新政府之成立,不必改其历史上传来之组织,如现时各省本皆设一督或一抚以治理之,联邦办法亦复如是。但昔之督抚为君主任命,后此当由民间选举。即以本省人民,自为主人。形式仍旧,而精神改变,则效果不同矣。

——孙中山《与<巴黎日报>记者的谈话》(1911年11月21至23日间)

(1)根据材料一和所学分析当时孙中山为什么主张在中国实行联邦制?

材料二以下材料选自《中国共产党第二次全国代表大会宣言》

二 中国政治经济现状与受压迫的劳苦群众

……至于蒙古、西藏、新疆等处则不然:这些地方不独在历史上为异种民族久远聚居的区域,而且在经济上与中国本部各省根本不同,因为中国本部的经济生活,已由小农业、手工业渐进于资本主义生产制的幼稚时代,而蒙古、西藏、新疆等处则还处在游牧的原始状态之中,以这些不同的经济生活的异种民族,而强其统一于中国本部还不能统一的武人政治之下,结果只有扩大军阀的地盘,阻碍蒙古等民族自决自治的进步,并且于本部人民没有丝毫利益。

三 中国共产党的任务及其目前的奋斗

……(三)统一中国本部(东三省在内)为真正民主共和国;

(四)蒙古、西藏、回疆三部实行自治,成为民主自治邦;

(五)用自由联邦制,统一中国本部、蒙古、西藏、回疆,建立中华联邦共和国;

(2)根据材料二和所学知识,指出中共主张民族自决自治的原因。材料三中的联邦制与材料一相比有何不同?

(3)后来中共的民族政策有何变化?试举两例说明。

阅读下列材料,根据要求回答问题。

材料一日本除了把台湾夺到手之外,还拿到了中国2.3亿两的赔款。这等于日本4年的财政收入,等于中国3年的财政收入。日本要是拿这笔款发展经济,用于改善经济发展的环境,用于改善国民的生活,那就很可观了。但它用来扩军,85%的赔款都用于扩军和相关的项目,走上军国主义道路。只有一部分拿来建了一家钢铁厂。这就导致了日后侵略别国反过来被迫无条件投降的灾难性后果,同样输得很惨。

——袁伟时《甲午战争:没有赢家的结局》

(1)结合材料一和所学知识,袁伟时为何认为甲午战争中“没有赢家”?

材料二华盛顿会议诸条约构成的华盛顿体系标志着美日在远东角逐均势的形成,美国通过会议拆散了英日同盟,使“门户开放”原则在东亚在此得以遵循,同时在一定程度上限制了日本的扩张,改善了美国在东亚的战略地位。日本虽然吐出了一些既得利益,但也迫使美国在太平洋防御上做出了让步,同时列强也承认了日本在远东太平洋上的一些权益。

——马龙《论华盛顿体系下的美日和平与冲突》

(2)结合材料二和所学知识,概括指出美日在华盛顿会议上各自获得的利益。

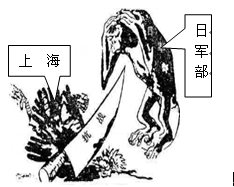

材料三《杀鸡儆猴图》是我国杰出漫画家张乐平的漫画作品(右图)。该漫画刊登于1937年10月23日《战时画刊》上。

(3)下图漫画反映了哪一重大历史事件?请概述其历史事实,并分析该事件对当时中国政局产生的影响。

材料四二战以后,日本在战败和被美军占领的特殊条件下,选择了一条作为“通商国家”而生存与发展的道路,形成了以“经济立国”为核心的国家战略。在外交上,战后日本实施的是“典型的小国外交”。……1983年,日本首相中曾根发表了关于争当政治大国的言论,他在一次演说中说:“要在世界政治中加强日本的发言权,不仅增加日本作为经济大国的分量,而且增加作为政治大国的分量。”

——金熙德《日本政治大国战略的背景、理念与论争》

(4)用一句话说明材料四中“典型的小国外交”的含义,并分析日本从“小国外交”转变为“大国战略”的原因。

与时俱进、变革创新的民族精神造就了生生不息、辉煌灿烂的中华文明。阅读下列材料,回答问题。

材料一东周时期(公元前771-256年),王朝软弱无力,封建主相互混战不绝,表面上是个多事的时期。不过,这也是一个社会经济发生根本变革,从而决定而且永久地决定中国发展进程的时期。……伴随着经济变革而来的是重大的政治变革……前面论述的混乱和改革深深的影响了中国思想家,迫使他们重新估价自己的传统,或将其抛弃,或使之适应过渡时期的需要。因而,东周时期是一个思想文化大变动、富有创造力的时期。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一中“社会经济发生根本变革”的根本原因是什么?“伴随着经济变革而来”发生了怎样的重大的政治变革?

材料二 16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们……提不出新的社会方案,而只能用限制君权等办法来修补封建专制制度。l8世纪欧洲启蒙思想家则拿出了……资产阶级国家蓝图。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

(2)结合所学知识,试从政治、经济层面概括当时中国思想家提不出“新的社会方案”的因素。

材料三 1904年清政府颁布《奏定学堂章程》(即“癸卯学制”),其立学宗旨是:“无论何等学堂,均以忠孝为本,以中国经史之学为基。俾学生心术壹归于纯正,而以西学瀹(渗透)其智识,练其艺能,务期他日成才,各适实用。”……到1922年11月,中华民国北洋政府以大总统令颁布《学校系统改革案》(“壬戌学制”),此改革案由全国教育联合会提出,《改革案》列有七条标准:适应社会进化之需要;发挥平民教育之精神;谋个性之发展;注意国民经济力;注意生活教育;使教育易于普及;多留各地方伸缩余地。

——孙培青《中国教育史》

(3)概括材料三中“癸卯学制”的特点。根据材料三并结合所学知识,分析“壬戌学制”颁布的背景以及进步性。(不得摘抄原文)