(Ⅰ)某化学兴趣小组的同学得上用下 图所示实验装置进行实验(图中a、b、c表示止水夹)。

图所示实验装置进行实验(图中a、b、c表示止水夹)。

(1)请利用上述装置设计一个简单的实验验证Cl-和Br-的还原性强弱。

①选择合理的装置连接: → → (填字母编号)。

②选择所需的试剂: (填字母编号)。

a.固体氯化钠 b.固体二氧化锰 c.浓硫酸

d.浓盐酸 e.稀盐酸 f.溴化钠溶液

③实验现象及结论: 。

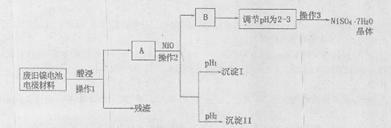

(Ⅱ)电极材料由Ni(OH)2、碳粉、氧化铁等涂覆在铝箔上制成。由于电池使用后电极材料对环境有危害,某兴趣小组对该电池电极材料进行资源回收并制备NiSO4·7H2O晶体,设计实验流程如下:

已知:①NiSO4易溶于水,Fe3+不能氧化Ni2+

②某温度下一些金属氢氧化物的KSP及析出理论pH如下表所示:

| M(OH)n |

Ksp |

pH |

|

| 开始沉淀 |

沉淀完全 |

||

| Al(OH)3 |

1.9×10-23 |

3.43 |

4.19 |

| Fe(OH)3 |

3.8×10-38 |

2.53 |

2.94 |

| Ni(OH)2 |

1.6×10-14 |

7.60 |

9.75 |

回答下列问题:

(1)根据上表数据判断操作2依次析出的沉淀I是 沉淀II是 (填化学式),pH1 pH2(填“>”、“<”或“=”);

(2)操作1和操作2所用到的仪器除铁架台(带铁圈)、酒精灯、烧杯、玻璃棒外还需要的主要仪器为 。

(3)“调节pH为2-3”的目的是 ;

(4)NiSO4在强碱溶溶中用NaClO氧化,可制得碱性镍镉电池电极材料——NiOOH。该反应的离子方程式是 。

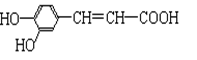

(普通班)咖啡酸具有止血、镇咳、祛痰等疗效,其结构为

(1)咖啡酸分子中的含氧官能团有 ;

(2)有关咖啡酸性质的叙述错误的是 ;

A.在浓硫酸、加热条件下能发生消去反应

B.既能和浓溴水发生加成反应也能发生取代反应

C.能与酸性高锰酸钾溶液反应

D.1mol 咖啡酸在一定条件下能与4molH2发生加成反应

(3)有机物A(分子式为C11H12O4)在一定条件下能发生如下转化:

①D、E的结构简式分别为 、 ;

②B→C反应的化学方程式为 ;

(4)R是咖啡酸的同分异构体,具有如下特点:①R具有 结构;②能发生水解反应;R的结构简式为 (任写1种)。

结构;②能发生水解反应;R的结构简式为 (任写1种)。

(实验班)(15分)钡(Ba)和锶(Sr)及其化合物在工业上有着广泛的应用,它们在地壳中常以硫酸盐的形式存在,BaSO4和SrSO4都是难溶性盐。工业上提取钡和锶时首先将BaSO4和SrSO4转化成难溶弱酸盐。

已知:SrSO4(s) Sr2+(aq)+SO

Sr2+(aq)+SO (aq) Ksp=2.5×10-7

(aq) Ksp=2.5×10-7

SrCO3(s) Sr2+(aq)+CO

Sr2+(aq)+CO (aq) Ksp=2.5×10-9

(aq) Ksp=2.5×10-9

(1)将SrSO4转化成SrCO3的离子方程式为________________________________,该反应的平衡常数为_________________(填具体数字);该反应能发生的原因是

_________________________________________(用沉淀溶解平衡的有关理论解释)。

(2)对于上述反应,实验证明增大CO 的浓度或降低温度都有利于提高SrSO4的转化率。判断在下列两种情况下,平衡常数K的变化情况(填“增大”、“减小”或“不变”):

的浓度或降低温度都有利于提高SrSO4的转化率。判断在下列两种情况下,平衡常数K的变化情况(填“增大”、“减小”或“不变”):

①升高温度,平衡常数K将________;②增大CO 的浓度,平衡常数K将________。

的浓度,平衡常数K将________。

(3)已知,SrSO4和SrCO3在酸中的溶解性与BaSO4和BaCO3类似,设计实验证明上述过程中SrSO4是否完全转化成SrCO3。实验所用的试剂为________;实验现象及其相应结论为_________________________________________________________。

(普通班)(15分)已知常温下,AgBr的Ksp=4.9×10-13,AgI的Ksp=8.3×10-17.

(1)AgBr固体在水中达到溶解平衡,写出其表达式;此时溶液中c(Ag+)=mol/L;

(2)现向AgBr的悬浊液中:①加入AgNO3固体,则c(Br -)(填“变大”、“变小”或“不变”,下同);②若改加更多的AgBr固体,则c(Ag+);

③若改加更多的KI固体,则c(Ag+),c(Br -)。

(3)有关难溶盐的溶度积及溶解度有以下叙述,其中正确的是()

| A.将难溶电解质放入纯水中,溶解达到平衡时,电解质离子的浓度的乘积就是该物质的溶度积 |

| B.两种难溶盐电解质,其中Ksp小的溶解度也一定小 |

| C.难溶盐电解质的Ksp与温度有关 |

| D.向AgCl的悬浊液中加入适量的水,使AgCl再次达到溶解平衡,AgCl的Ksp不变,其溶解度也不变 |

(实验班)常温下,取0.2 mol·L-1 HCl溶液与0.2 mol·L-1 MOH溶液等体积混合(忽略混合后溶液体积的变化),测得混合溶液的pH=6,试回答以下问题:

(1)混合溶液中由水电离出的c (H+)0.2 mol·L-1 HCl溶液中由水电离出的c (H+) (填“>、<或=”)。

(2)求出混合物中下列算式的精确计算结果(填具体数字):

c (Cl-) −c (M+)= mol·L-1,c (H+) −c (MOH) = mol·L-1。

(3)若常温下取0.2 mol·L-1 MOH溶液与0.1 mol·L-1 HCl溶液等体积混合,测得混合溶液的pH<7,说明MOH的电离程度(填“>、<或=”)MCl的水解程度。溶液中各离子浓度由大到小的顺序为 。

(4)若常温下pH=3的盐酸与pH=11的氨水溶液等体积混合,则混合溶液的pH 7(填“>、<或=”)。

(普通班)(13分)(1)常温下, CH3COONa溶液呈 性,用离子方程式解释其原因。

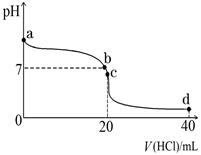

(2)室温下,若将0.1 mol·L-1盐酸滴入20 mL 0.1 mol·L-1氨水中,溶液pH随加入盐酸体积的变化曲线如图所示。

①NH3·H2O的电离方程式是。

②b点所示溶液中的溶质是。

③c点所示溶液中,离子浓度从大到小的关系为,在该溶液中存在多种守恒关系,其中c(NH4+)+c(H+)=(用离子浓度表示)。