观察下列图片

图一 签订《马关条约》 图二 日本骑兵进入沈阳图三 关东军司令部 图四受降仪式

请回答 :

(1) 哪次战争导致图一所示事件的发生?

(2) 明治维新后日本对外扩张的基本政策是什么 ? 图二、图三说明为完成这一政策,日本采取了什么行动,结果如何 ?

(3) 根据图一、图四,结合所学知识分析导致二次战争中国一败一胜的国际国内的最主要因素各是什么?

(4) 有人说图四所反映的战争是14年抗战,有人说是8年抗战,请根据相关史实对这两种说法加以说明。面对图四的签约场景,你的内心定会备受鼓舞。为什么会有这种感受 ?

(15分)【历史上重大改革回眸】

材料一凯末尔改革从民族问题入手,依次解决政治、宗教、社会习俗、经济等问题,采取每个时期只做一件事情的策略,针对每一件事情,凯末尔也颇为用心策划,坚持先易后难的原则。一是容易解决的问题通常反对者较少……二是先易后难便于改革的成功,每一次成功都为凯末尔的权威加上一重砝码,又为接下来的改革扫清了道路。(如亨廷顿所说“改革是由凯末尔计划好的,这种统一——权威——平等,是实现现代化最有效的顺序。”)

——崔大权《改革的任督二脉:勇气与智慧》

材料二至1938年11月10日凯末尔去世时,新土耳其已经确立。诚然,这种“新”仅具有广度而不具有深度。农民构成了人口的绝大多数,他们当中大部分人仍墨守其古老的穆斯林的思想和习惯。但另一方面,统治这个国家的新的杰出人物在生活方式和思维方式方面已欧化。许多农民也已大大改变,同政府建立了过去几个世纪中从未有过的友好关系。土耳其较之其他穆斯林国家,已在一个大得多的程度上成为钒末尔所设计的“现代国家”。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)根据材料一,凯末尔为了顺利推行改革采取了哪些有效策略?这些策略的积极作用是什么?

(2)根据材料二,简述凯末尔改革对土耳其产生的积极作用。

阅读下列材料,回答问题。

九一八事变是由日本蓄意制造并发动的侵华战争,是日本帝国主义侵华的开端。革命老区某高校的“思源社”与“话剧社”计划在9月18日举办一场话剧比赛,现在由“思源社”与“话剧社”抽签确定各自的话剧比赛主题,比赛胜出者可以任选一处革命老区的著名地点进行免费旅游。

待抽主题:

主题1:十年内战时期的土地革命

主题2:伟大的抗日战争

主题3:历时四年的解放战争

问题如下:

(1)如果你是即将要比赛的队伍的负责人,抽取了一个主题,选择这个主题后你会从哪几个方面对这个主题进行演绎。

(2)如果你的队伍胜出,可以选择一处革命老区的著名地点进行免费参观,你会选择哪个地点,并运用历史知识说明原因。

(3)从历史与现实的角度谈谈举办弘扬“革命精神”的活动的意义。

(25分)阅读材料,回答问题。

材料一表格:

——(美)赖特《后工业社会中的阶级》

材料二因为新中产阶级虽然具有官僚化、组织化的特征,但它依然是现代法治民主的忠实基础,……因为新中产阶级所具有的教养足以使其具有履行公民权利和参加民主活动所需要的能力。教育良好的中产阶级无论是商业的还是组织的,均可以使自己适应政治参与,并有能力保护自己不被政治领导所愚弄……这一新的宇宙现确实导致了伦理和道德的危机,其原因只是因为科学不能够告诉我们何对何错,但这种世界观也确实创造了理性的大众,他们相信自己能够承担民主的责任,并有能力积极参加法治民主所需要的公共活动......尽管被吸入进这个或者那个巨型官僚机构,但并不把官僚机构看成是神圣的。……他们忠诚地为其组织服务,有时候还废寝忘食,但他们对组织并不愚忠,为了寻求自己的发展,他们会变革组织。

——毛寿龙《中产阶级与民主制度》

材料三【对话一】中国青年报:那这23%的中产阶层,对于中国的社会重建有什么意义?

陆学艺:当然有,中产阶层的文化素质水平摆在那里。一个国家中产多,对经济发展、社会稳定肯定有好处,因为中产是市场经济的组织者、支撑者,也是消费主力,他们既不像有钱的瞎消费,又不像没钱的消费不起;在政治上,中产的政治观念一般和执政党是一致的,它们要求社会稳定和谐,趋于保守;文化上,他们既是文化的创造者,也是文化的消费者。

【对话二】中国青年报:为什么您这么强调“社会建设”呢?

陆学艺:农村、农业经济向工业经济转换时,会出现很多问题。这些年提出要缩小贫富差距、城乡差距,但是情况却是差距越来越大,所以光调节经济结构不行,社会结构也必须调整。现在年年开经济工作会议,我认为每年还应该开社会建设工作会议。我们研究认为,中国的社会结构滞后经济结构大约15年。有人说,改革开放才30年,怎么就会落后15年?这是因为1978年时的社会结构就比经济结构落后了,从1958年有户口制度以后就出现了滞后。现有体制不改革,怎么能协调?

——陆学艺《现在是中国中产阶层发展的黄金时期》

请回答:

(1)根据材料一的表格内容及相关知识,关于美国劳动者结构你得出哪些信息?并用所学知识简要分析得出的信息。

(2)根据材料二,概括出材料二中作者的核心观点,并运用材料中的表述说明该观点成立的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,怎样做才能实现材料三中陆学艺所述的“中产阶层对于中国的社会重建的意义”?

历史叙述、历史解释和历史评价是历史学习能力的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二农村改革后,中国农业生产出现了一个超常规发展的时期,农业年年丰收。1984年,全国粮食总产量达到创纪录的40731万吨,比1978年增长33.6%,年平均增长4.95%。农民收入也有大幅度增长。农村人均纯收入由1978年的133.6元增长到1985年的397.6元。……农村改革还有一项更具深远意义的成果是,随着农业劳动生产率的提高和农民部分迁徙自由权的获得,农村剩余劳动力不断转移到城市非农产业就业,中国农村开始融入到国家工业化和农业现代化的时代潮流中去。

——吴敬琏《重启改革议程》

材料三1933年...在实现第一个五年计划的时期,取得了如下的基本成绩:

(一)苏联由农业国变成了工业国,因为工业产值在国民经济全部生产中的比重已增长到百分之七十。

(二)社会主义经济体系消灭了工业领域的资本主义成分而成了工业中唯一的经济体系。

(三)社会主义经济体系消灭了农业领域的富农阶级而成了农业中的统治力量。

(四)集体农庄制度消灭了农村中的贫穷、困苦现象。

(五)社会主义体系在工业中消灭了失业现象,在一些生产部门里保持八小时工作制,在绝大多数企业中已改为七小时工作制,在有害于健康的企业中规定了六小时工作制。

(六)社会主义在国民经济一切部门的胜利消灭了人剥削人的现象。

(七)第一个五年计划的这些成绩的意义,首先就在于它们使工人和农民彻底摆脱了剥削的桎梏,并为苏联全体劳动者过富裕而有文化的生活开辟了道路。

——《联共布党史简明教程》

请回答:

(1)根据材料一中的表格,简述你得到的信息结合所学分析1913—1920年趋势变化的原因。

(2)简述该时期我国推行农村改革的历史原因。根据材料二并结合所学知识,分析我国农村经济改革的意义。

(3)结合所学知识,谈谈你对材料三中“基本成绩”中任意一条的看法并阐述理由。(要求:逻辑连贯,符合史实。)

教育是国家发展的基石,教育事关民族兴旺、人民福祉和国家未来。阅读材料,回答问题。

材料一工业革命导致了自由放任政策的盛行,从而导致了国家对教育干预力度小,影响了国民教育体系的建立。英国的工业革命在几乎没有国家的指导情况下就取得了成功,同时工业革命的成功运行被英国人看作是自由贸易的结果,这促进了英国自由主义思潮的大力发展。自由主义(Liberalism)基础理念就是政府对社会事务的干预越少越好,认为一切事物在自然的法则的调节下都会正常发展,它使英国放弃国家干预教育的做法,让教育也像经济一样在内在规律的无形调控下去自由地去发展。结果使人们忽视了教育存在的问题,让教育自由发展,这极大地影响到国民教育的建立。自由主义思想也影响到工人阶级,“工人阶级在许多方面都深受前一个世纪的自由主义影响,并且保持着相当明显的对国家权力的敌意”'。这就导致了英国在建立和推行国民教育的进程中得不到工人阶级强有力的支持。

——[英]安迪·格林《教育与国家形成:英、法、美教育体系起源之比较》

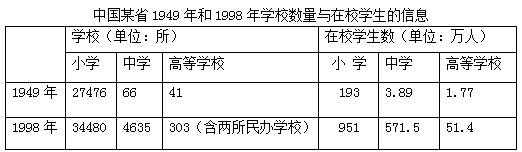

材料二阅读下表。

材料三 全国科学大会后不久,4月至5月间,在北京召开全国教育工作会议。邓小平在会上作了重要讲话。……全体代表讨论了《1978至1985年全国教育事业规划纲要(草案)》,以及《全国普通高等学校暂行工作条例》、《全日制中学暂行工作条例(草案)修改意见(讨论稿)》、《全日制小学暂行工作条例(草案)修改意见(讨论稿)》。在全国教育工作会议之后,国务院批准教育部在全国恢复和增设55所普通高等学校。经国务院批准各高等院校都恢复了原有职称,并分批进行了提升和确定教师职称的工作。

——郭大钧《中华人民共和国史》

请回答:

(1)根据材料一,概括出作者的核心观点。说明你对该观点的态度,并说明你的理由。(8分)

(2)根据材料二,概述该省1949年至1998年教育领域呈现的主要变化。

(3)根据所学知识,指出1978年全国教育工作会议召开的背景,并根据材料三分析我国新时期教育事业迅速发展的原因。