第二次世界大战结束至今,没有爆发新的世界大战,但是局部战争和军事冲突却此起彼伏,一直未曾停息。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一艾森豪威尔政府决定,要对全球任何角落的所有共产主义新苗头断然予以迎头痛击。美国国务院和国防部在1954—1956年间所采取的“冷战”政策要求,美国应当对几乎所有可能出现共产党挑衅的地区尤其是东南亚地区作出军事反映。

材料二 “二战”以后,中东地区的国家一度分成了两个壁垒森严,阵线分明的集团:苏联支持的埃及(1974年以前)、叙利亚、黎巴嫩、民主也门等国;美国支持的以色列、土耳其、科威特、伊朗(1979年以前)、沙特阿拉伯等国。

材料三1995年,越南战争时期美国决策人物之一、前国防部长麦克纳马拉评价这场战争说:“无论是我们的人民,还是我们的领袖,都不是万能的。……我们并不拥有天赋的权利,来用我们自己的理想或选择去塑造任何其他国家。可是直到今天,在世界许多地方,我们仍然在重复着类似的错误。”

(1)“二战”后的局部战争主要是西方国家和霸权主义发动的战争以及新兴民族独立国家之间的战争。阅读上述两则材料,结合二战后的国际形势简要说明这两类战争发生的共同原因。(3分)

(2)举例说明,20世纪90年代后美国“仍重复着类似的错误”的表现。这些“错误”产生了哪些负面影响?(3分)

(3 )二战以来局部战争和军事冲突此起彼伏,但并没有演变为新的世界大战,为什么?(4分)

)二战以来局部战争和军事冲突此起彼伏,但并没有演变为新的世界大战,为什么?(4分)

阅读材料

材料一经济全球化的发展可以分为四个阶段:一是新航路开辟后;二是两次工业革命完成后;三是第二次世界大战后;四是20世纪90年代以来。

材料二 1497年葡萄牙的达·伽马率领船队远航,到达印度的卡里卡特,从此开始了第一次全球化过程,欧洲国家竞相运用他们优越的技术手段创造了遍及全世界的帝国。由于第一次世界大战、大萧条和第二次世界大战所造成的灾难,有欧洲主导的全球化开始动摇了。随着重建欧洲和日本的马歇尔计划和道奇计划的实行,以及国际货币基金组织、世界银行和世贸组织的建立,由美国主导的第二次全球化开始了。这一次全球化并没有建立帝国,而是通过创办视世界为其市场的多国公司和全球公司。在技术缩短了时间和距离的情况下,可口可乐、麦当劳和索尼等产品成为世界名牌。在将近50年的时间里,国家贸易的升幅超过国内生产总值的增长率,成为推动全球增长的主要动力。

——【美】克莱德·帕雷斯托维姿的署名文章(2005年)

回答问题

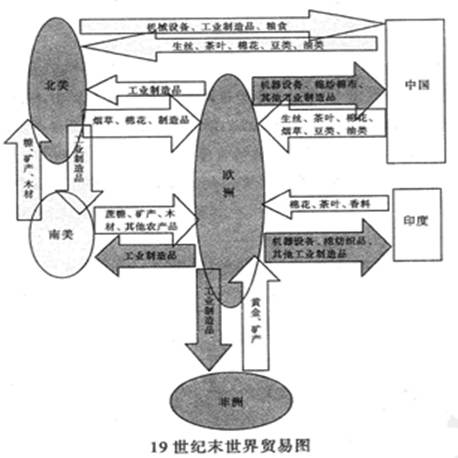

(1)图示并联系史实,指出此图反映了哪一阶段经济全球化的史实?从图中你能获得哪些历史信息?

(2)依据材料二指出克莱德论述的两次全球化的各自特点。(4分)

(3)根据所学知识概括指出鸦片战争以来中国对上述两次全球化的反应,并举例说明。(4分)

阅读下列材料:

材料一 魏晋南北朝时,握有实权的先是尚书省,继而又有中书省、门下省,逐步形成三省体制。……唐朝时三省分工明确:中书省掌决策,负责草拟和颁发皇帝诏令;门下省掌审议,负责审核政令;尚书省“事无不总”,负责执行政令。三省长官都是宰相,相权一分为三。

材料二 伯里克利讲道:我们的政治制度之所以被称为民主政治,是因为政权在全体公民手中。而不是在少数人手中。解决私人争执的时候,每个人在法律上都是平等的……在我们的私人生活中,我们是自由的和宽恕的;但是在公家的事务中,我们遵守法律。这是因为这种法律使我们心悦诚服。

——伯里克利在伯罗奔尼撒战争爆发时的演讲

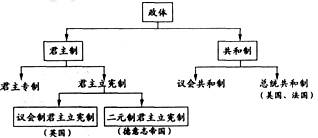

材料三 近代主要政体形式,如右图

材料四 究竟是一个党好,还是几个党好?现在看来,恐怕是几个党好。……共产党可以监督民主党派,民主党派也可以监督共产党。为什么要让民主党派监督共产党呢?这是因为一个党同一个人一样,耳边很需要听到不同的声音。

——毛泽东《论十大关系》

请回答:

(1)归纳材料一中所述的政治制度有何特点?它与材料二揭示的政治制度有何本质区别? (3分)

(2)结合所学知识分析材料三的两种政体体现了哪些民主内涵?(4分)

(3)据材料四,分析毛泽东的言论体现了新中国的哪项政治制度? (2分)

(4)中外政治制度的不同发展模式给你有何启示.(3分)

民生问题是古今中外社会发展的重大问题。阅读材料,回答问题。

材料一 “施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”“明君制民之产(保证农民拥有一定的耕地),必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡……百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。”——《孟子》

(1)依据材料一归纳中国孟子的为政思想和具体的为政措施

材料二 1924年8月孙中山指出,我们国民党的民生主义,目的就是要把社会上的财源弄到平均,不过办法不同。

——摘编自孙中山《三民主义》

(2)孙中山解决民生问题最初的主张是什么?结合材料二和所学知识,说明实现“办法不同”的主要原因。

材料三英国于1946年8月通过国民保障法,规定投保职工在就业、退休、怀孕、工伤、疾病、死亡等情况下可以申请补助;11月通过国民医疗保健制度;1948年颁布国民援助法,由政府拔款给贫困者以救济。德国也通过保险、救济、补助等社会保障手段来缓和私有制和竞争所必然的社会冲突。

――摘编自段炳林《世界当代史》等

(3)依据材料三和所学知识说明西方国家福利制度的特点?这种制度有何作用?

材料四 1950年后,苏联国防工业获得重大突破,但工业消费品供应不足,而且质量较差,农业发展缓慢,到1953年全苏人均粮食仍低于1913年,集体农庄向国家义务交售了粮食总产量的60%和全部甜菜与皮棉,农庄庄员的劳动报酬很低,这种状况在此后很长时间内没有得到根本的改善。

——摘编自段炳林《世界当代史》

(4)结合所学知识分析材料四现象出现的原因和最终导致的社会后果。

材料五 1980年邓小平指出:“近三十年来,经过几次波折始终没有把我们的工作着重点撞到社会主义建设这方面来……社会生产力的发展不快、不稳、不协调……”1980年又指出:“人民现在为什么拥护我们?就是这十年有发展,发展很明显。”

— —摘编自《邓小平文选》

(5)指出材料六中所说的“几次波折”中最严重的一次。结合说学知识概括指出,我国社会主义现代化建设新时期在国计民生方面取得成就的原因。

材料一马克思联系欧洲的历史发展曾阐述说:“火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术却变成新教的工具,总的来说科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”(《经济学手稿(1861-1863年)》,《马克思恩格斯全集》第47卷第427页)。

材料二:“中国人在古代最重要的发明一定不止于那四项。”著名学者余秋雨日前在一档电视节目中对流传已久的指南针、火药、造纸术、活字印刷“四大发明”的说法提出了质疑,在他看来,中国古代的第一发明应该是天文历法。被国人引以为傲的四大发明,一直以来口口相传,似乎天经地义。但对“四大发明”的说法来源,却含含糊糊,莫衷一是。目前比较流行的说法是,英国汉学家李约瑟撰写的《中国古代科技史》一书首次对“中国四大发明”给予了世界性高度评价。自此以后,这一观点长期影响了之后中国史学家的观点,世界史学界也就此认为,“中国四大发明”指南针、火药、造纸术、活字印刷通过阿拉伯人传到欧洲后,给欧洲社会产生巨大的影响,从而影响了人类的进程。然而,余秋雨却对“四大发明”提出了自己的看法。他在电视节目中表示,中国作为一个具有悠久农耕文化的民族,天文历法理应是第一发明;而中医中药对于中国这个人口最多的民族而言,重要性也非同一般,应排在第二位,中国的四大发明应首先考虑这两项。同时,余秋雨还指出,“一个民族的创造力就像人的生命一样,要通过长期的延续来证明”,传统意义上的“四大发明”之所以令西方了解并高度评价,关键在于李约瑟等西方汉学家的大力推介,而实际上四大发明对于现代生活的贡献与国外不少发明创造还有一定距离。

请回答:

(1)结合材料一、二你认为指南针、火药、造纸术、活字印刷术“四大发明”的说法流传已久的主要原因是什么?

(2)余秋雨对“四大发明”提出了自己的看法,据材料二概括他的论据主要包括哪几个方面?

(3)四大发明受到“质疑”并不是第一次了,你认为“质疑”流行已久的中国古代四大发明有何现实意义?

英国前首相丘吉尔说:“我们塑造了建筑,而建筑反过来也影响了我们。”下列是一组有关政治建筑的材料。阅读材料并回答问题:

材料一雅典露天剧场依山修建,一层层看台一般可以坐一万多名观众,多的可以坐四万多名观众,底层看台前面铺成的一大块平面是演员的表演地。表演场砖的后面有供演员化装和贮藏道具等什物用的房屋。

材料二明清故宫建于北京城的中央.以南北为中轴线,座北朝南,充分体现了皇权至上的封建统治思想。在宫城外是皇城,皇城外又有北京城,城城包围,显示了森严的等级制度。故宫主要分为外朝和内廷两部分。外朝建筑高大森严,内廷建筑则庭院错落,自成体系。前朝后寝,分工明确,不得随便逾越,体现了中国自古以来等级分明,内外有别的伦理观念。

材料三依泰晤士河而建的议会大厦是英国的政治中心。它不仅外表雄伟壮观.内部装饰华丽,而且其建筑结构和内部设计也能充分地体现世界上最古老的君主立宪政体。据说英国国会开会时,国王应坐在上议院的国王宝座上,但首相和议员需从下议院国议会机构的全部特质建立在这样一个事实上,即议会下院是长方形而不是半圆形的结构。因为长方形的会议厅更适合政党体制。对个人来说,所谓“左”.“右”立场很容易改变,但穿过发言席的行为需要慎重考虑。”

材料四人民大会堂位于天安门广场西侧,建于1958年,是全国人民代表大会召开国事会议的地方。它由中央部分的万人大礼堂.北部宴会厅和南部人大办公楼三部分组成。万人大礼堂是人民大会党的主体建筑。平面呈扇形,所有的座位都可以看到主席台。一层座位为代表席,每个座位有电子表决器和12种语言的译音风。主席台600平米,设座300个。……人民大会堂南部人大办公楼包括33个会议厅,分别以中国各省.自治区.直辖市和香港.澳门特别行政区命名。各个会议厅均按地方特色装饰布置。

请回答:

(1)当时雅典公民到剧场看戏时,为什么国家还向公民发放“观剧津贴”呢? 请指出古代雅典民主政治对人类政治文明产生的影响。

(2)根据材料二,归纳中国明清政治制度的特点是什么?从19世纪末期到20世纪初期该制度受到了哪些冲击和挑战?

(3)根据材料三及所学知识概括英国现代政治制度的特点是什么?

(4)根据材料四及所学知识说明我国人民代表大会制度的组织和活动原则是什么?