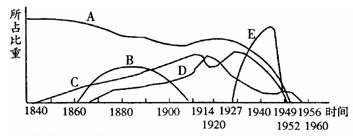

下图中,A、B、C、D、E五条曲线分别反映了1840-1956年我国五种经济形态的发展变化情况。请根据图形回答下列问题。

(1)A、B、C、D、E五种经济形态分别是____、 、外国资本、 与官僚资本。

(2)A曲线所代表的经济形态在我国封建社会长期居于主导地位,其基本形式(特点)是什么?请指出它在鸦片战争后发生的变化和原因。

(3)B曲线所代表的经济形态在创办过程中先后提出了哪两个口号?它是如何影响D曲线所代表的经济形态产生发展的?

(4)据图指出D曲线所代表的经济形态发展的最高峰出现在哪一个阶段?它的最后归宿是怎样的?

【近代社会的民主思想与实践】 阅读下列材料,回答问题。

材料一:19世纪40年代林则徐编译的《四洲志》和魏源的《海国图志》最早着墨于西方的议会制度,宪法思想的传入却略晚。国人对宪政思想的理解首先从议会制度起步,而不是宪法,大概是因为议院为具象,较易认识,而宪法抽象,较难认识;更因为宪法较之议会对君权具有一种根本大法的约束,更强调“主权在民”“法律面前人人平等”。据考,在甲午战争前,还绝少有人提出宪法问题。1898年,康有为在上光绪帝第五书中明确提出:“自兹国事付国会议行”,“采择万国律例,定宪法公私之分”。

——摘自袁行霈《中华文明史》

材料二:中华民国之主权,属于国民全体。……中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。……中华民国之立法权以参议院行之。……参议院对于临时大总统,,认为有谋叛行为时,得以总员五分之四以上之出席,出席员四分之三以上之可决弹劾之。

——《中华民国临时约法》

(1)根据材料一并结合所学知识概括甲午战争前后中国人对宪法的态度有何变化,并指出甲午战争前态度的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出实行民主宪政的意义。

【历史上重大改革回眸】阅读下列材料,回答问题。

材料一:20世纪30年代国民政府发起新生活运动,规定条目分明,内容琐碎,如“有暇时常至野外旅行”;“年未满六十岁者,不得设宴祝寿”;提倡“冷水洗浴”、节约运动、升降旗礼、清除垃圾和污水、灭蝇竞赛、禁毒等。“礼义廉耻”是其理论基础,着力服务当前工作一直是新生活运动的主要目标。1939年2月,蒋介石在演说中重新诠释“礼义廉耻”,如“义”应该由原来“正正当当的行为”发展成为“慷慷慨慨的牺牲”。

——摘编自刘利民《新生活运动:构建社会理性的尝试》

材料二:如果用蒋介石集团当初定下的新生活运动的目标和准则来衡量,三年多的新生活运动既没有能够使“五四”以来日趋没落的儒家文化得以复兴,也没能实现所谓国民食衣住行方面的生活革命……甚至连最基本的整齐清洁也无法普遍做到,当然更谈不上“挽救危亡,复兴民族”。事实上,到1937年7月抗日战争爆发前,新生活运动已基本走向衰落,归于失败。

——摘编自关志钢、赵哲《抗战爆发前新生活运动的衰落及其原因探析》

(1)根据材料一,概括新生活运动的特征。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简析新生活运动失败的原因。

阅读下列材料,回答问题。

但丁在《论俗语》中倡导与教会所用的《新青年》第2卷第5号发表胡适的文章

官方语言——拉丁语相对立的地方语言

图1图2

分别概括图1和图2反映的历史信息。结合所学知识,从背景的角度比较二者的异同

社会流动指的是一个社会成员或社会群体从一个社会阶级或阶层转到另一个社会阶级或阶层,从一种社会地位向另一种社会地位,从一种职业向另一种职业的转变的过程。它是社会结构自我调节的机制之一。阅读下列材料,回答问题。

材料一:著名史学家萧功秦指出:“中国传统官僚集权社会的精英,主要是由地主、士绅与官僚这三个阶层角色构成的……自隋唐以来迄至近代'传统中国与其他国家相比,个显著的特点是,上述这三个社会阶层之间存在着相对频繁的横向流动”。

材料二:史学家王乃耀提出英国自16世纪“封建贵族阶级在来势猛烈的圈地运动中发生了严重的分裂。大贵族日趋没落,中小贵族中的一部分人逐渐资产阶级化。”“在18世纪期间,就整个世纪平均数而言,大约有一半的农村劳动力涌入城市,加入了无产阶级,……大约在1750年,自耕农消灭了。”

材料三:1850年,普鲁士政府颁布《调整地主和农民关系法》,允许农奴以高额赎金赎免劳役和其他封建义务。这时期新发明的农业机械日益使小规模的经营变成一种过时的、不再有生命力的经营方式。到了19世纪的最后20年,美洲和印度的廉价粮食充斥整个欧洲市场,全欧洲的农业经营方式在竞争下失败了。

——摘引自张新光《农业资本主义演进的“普鲁士式道路”历史终结及其启示》

(1)材料一提到的唐宋之变是当今史学界研究的热点问题,请简述唐宋时期社会流动的原因和表现。

(2)根据材料二,指出16—18世纪英国社会阶层流动的表现。结合所学知识分析引发英国社会流动的原因。

(3)依据材料三,结合所学知识,归纳影响德国农业变化的因素有哪些?通过上述三则材料谈谈你对社会阶层间流动的认识。

【历史上重大改革回眸】阅读下列材料:

材料一若夫美法民政,英德宪法,地远俗殊,变久迹绝,臣故请皇上以俄大彼得之心为心法,以日本明治之政为政法也。然求其时地不远,教俗略同,成效已彰,……则莫如取鉴于日本之维新矣。……考其维新之始,百度甚多,惟要义有三:一曰大誓群臣以定国是,二曰立封策所以征贤才,三曰开制度局而定宪法。……日本之强,效源于此。

——康有为《应诏统筹全局折》

材料二“百日维新”虽然失败了。但它毕竟触动了传统的中国政治体制。为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性,也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国(政治)现代化进程的起点。

——《回顾戊戌·重温历史》

请回答:

(1)据材料一说明康有为建议光绪皇帝“取鉴于日本之维新”的理由(不可照抄原文),并指出康有为主张效法日本“开制度局而定宪法”的实质。

(2)据材料二和所学知识,简要评价戊戌变法在中国现代化进程中的作用。