在探究声音与频率关系实验中,把尺放在桌面上,使尺的一端伸出桌边,用手拔动钢尺,听尺振动时发出的声音,同时观察尺振动的快慢。下表是实验记录情况,请你补充表中的空缺:

| |

尺出的长度 |

尺振动的快慢 |

音调的高低 |

| 第一次 |

短 |

|

|

| 第二次 |

长 |

|

|

(1)进行实验时,为了保证两次实验的响度不变,必须保持钢尺的 不变。

(2)实验结论:声音的音调高低和 有关。

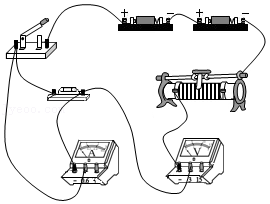

某同学用下列器材测量定值电阻的阻值:

干电池2节,电流表A,电压表V,滑动变阻器(规格"30Ω,2A"),开关及导线。

(1)他连接了如图所示的电路,接错了一根导线,请你在这根导线上打"×",并补画出正确的那根导线。

(2)正确连接电路后,闭合开关前,应将滑动变阻器 。

(3)他按正确步骤进行了3次实验,记录数据如表所示,此定值电阻的阻值为 Ω(结果保留一位小数)。

|

数据序号 |

1 |

2 |

3 |

|

电压U/V |

1.2 |

1.8 |

2.5 |

|

电流I/A |

0.10 |

0.15 |

0.20 |

(4)为了使并联在定值电阻两端的电压表的示数为0.5V,在不增加器材的情况下,可以采取的措施是 。

(5)他将上述实验中的定值电阻换成额定电压为2.5V的小灯泡,用同样的方法测定小灯泡的电阻。当电压表的示数为0.2V时,电流表的示数为0.10A;当电压表的示数为2.4V时,电流表的示数为0.30A;则电压表的示数为2.0V时,电流表的示数可能为 (填"0.20A""0.25A""0.28A"或"0.30A")。

某同学用蜡烛、凸透镜和光屏等器材探究凸透镜成像的规律。

(1)用焦距为10cm的凸透镜进行实验,蜡烛和凸透镜放置在如图甲所示的位置,将光屏移动到图示位置时,光屏上得到烛焰清晰的、 、 立的实像。

(2)保持凸透镜和光屏的位置不变,换用焦距为20cm的凸透镜继续实验,下列说法正确的是 (填序号)。

| A. |

①向左移动蜡烛,可以在光屏上得到烛焰缩小的清晰的实像 |

| B. |

②向左移动蜡烛,可以在光屏上得到烛焰放大的清晰的实像 |

| C. |

③向右移动蜡烛,可以在光屏上得到烛焰放大的清晰的实像 |

| D. |

④无论怎样移动蜡烛,在光屏上都得不到烛焰的清晰的像 |

(3)如图乙所示,F表示凸透镜的焦点,S表示烛焰,S′表示S经凸透镜所成的像,请在图乙中画出入射光线SA经过凸透镜之后的光线。

某实验小组用如图甲所示的装置比较水和煤油的吸热本领。

(1)加热前,在一个烧杯中倒入240mL的水,为了使水和煤油的质量相同,需要在另一个相同烧杯中倒入 mL的煤油。(ρ 水=1.0×10 3kg/m 3,ρ 煤油=0.8×10 3kg/m 3)

(2)用两个相同规格的电加热器来加热水和煤油,每隔1min记录一次温度,整个实验操作无误。图乙中,若图线②反映水的温度随时间的变化规律,则图线 (填序号)可以反映煤油的温度随时间的变化规律,加热过程中,煤油的热值 (缜"变大"、"不变"或"变小")。

(3)同时停止加热,在相同质量的水和煤油温度降低的过程中,水放出的热量与降低的温度之比 (填"大于""等于"或"小于")煤油放出的热量与降低的温度之比。

小华利用如图甲所示的电路测量额定电压为3.8V的小灯泡的额定功率。

(1)请用笔画线代替导线,将图甲的实物图连接完整(要求滑动变阻器滑片向右移动时灯泡变亮)。

(2)小华在连接电路最后一根导线时灯泡立即发光,则她连接电路时存在的错误是 。

(3)当小灯泡正常发光时,电流表示数如图乙所示,则小灯泡的额定功率是 W。实际测量时,电压表有示数时内部有微弱的电流通过,若考虑这个微弱电流的影响,则所测小灯泡的额定功率偏 。

(4)小明想利用小华的实验器材测量一未知电阻R x的阻值,发现电流表损坏,善于动脑的小明认真思考后,利用小华实验中小灯泡的额定电压U 额和测得的额定电流I 额,设计如图丙所示电路,测出R x的阻值,请你帮助小明补全实验步骤。

①先闭合开关S、S 1,调节滑动变阻器滑片使电压表示数为 ;

②再断开开关S 1,闭合开关S 2,保持滑动变阻器滑片位置不变,读出此时电压表示数为U;

③待测电阻R x= (用所测物理量和已知物理量符号表示)

在"探究影响滑动摩擦力大小的因素"的实验中:

(1)小明将装有部分文具的文具盒,置于水平桌面上如图甲所示,用弹簧测力计水平方向拉动文具盒,使其做匀速直线运动,这时利用 的原理测出滑动摩擦力的大小;

(2)实验过程中小明发现保持文具盒做匀速直线运动很困难,他与同组成员讨论后,改用图乙装置进行实验,将弹簧测力计水平固定,在文具盒与桌面之间垫一块表面粗糙的木板,当小明用8N的力拉出木板时,弹簧测力计示数是2N,他这样做实验的好处是 ;

(3)接着,小明又将橡皮、改正液等物品放入文具盒,重复上述实验,若小明仍用8N的力拉出木板时,弹簧测力计的示数为3N,则此时文具盒与本板之间的摩擦力为 N。