城市化是人类生产和生活方式由乡村型向城市型转化的历史过程。阅读下列材料:

材料一 西周时期是中国古代历史上城市发展的一个重要阶段。现代学者的研究认为:“中国政治性城市之特色,到西周已十分明显,西周所建立之城市,确立了今后两三千年中国城市的基本形态。《吴越春秋》中说:‘筑成以卫君,造郭以居民。’……其[军事]防御性能十分明确。”

——引自赵冈《中国城市发展史论集》

材料二 “英国城市化不是一个渐进的过程,而是一个突变的过程,不是以封建城镇为依托发展起来的,而是在一些村庄和工矿区发展起来的。”英国历史上进行了长达几个世纪的农业革命、商业革命,不仅为英国的工业化打下了基础,而且为城市化积累了资金、提供了廉价劳动力。18世纪早期,英国城市人口约占总人口的20%~25%,1801年为33%,而到1851年时英国已有580多座城镇,城镇人口占总人口的54%,英国已基本上实现了城市化,成为世界上第一个城市化国家。

材料三 英国国会1836年批准建设新铁路,到1855年其铁路总里程已达12960公里。运河方面,自从1761年开凿第一条运河,到1842年,英国已修建了3960公里的人工运河,曼彻斯特、伯明翰成了著名的运河枢纽;交通运输业的发达极大地加强了城乡之间的经济联系,使处于这些交通枢纽的地区迅速成为集商贸、工业和服务业为一体的城市或城镇。

材料四 同时城市的新生活方式、新思想观念也在影响农村,城市的比较利益的优势也诱导广大农村的农民逐渐离开了祖祖辈辈赖以生存的土地,大量涌入城市。

材料五 1860年-1900年,美国城市人口占全国人口的比例由19.8%上升到39.6%,这一速度在美国历史上是空前的。……美国城市化也面临者一些问题,工业资本按照自己的想象建设了全新的城市,没有规划,管理混乱;……杂乱无章的城市管理加剧了城市建设的无政府状态,导致城市人口拥挤,房屋建设简陋,城市基础设施落后,如室内照明,通风差;许多地方缺少排污系统又无污物处理设施,导致污水横流。恶劣的环境导致霍乱、伤寒四处蔓延。

请回答:

(1)根据材料一概括出我国古代早期城市的主要功能。

(2)根据材料二概括英国城市化进程的显著特点。根据材料二、材料三和材料四分析英国城市化迅速发展的原因。

(3)根据材料五概括在美国城市化的进程中出现哪些问题?

(4)结合上述材料和所学知识,谈谈你对城市化的认识。

【历史上重大改革回眸】对于戊戌变法的最终失败,学界乃至变法者本身都有深刻的思考。阅读以下材料,回答问题。

材料一苟徘徊迟疑,苟且度日,因循守旧,坐失事机,则诸夷环伺,间不容发,迟之期月,事变必来。

——康有为《上清帝第二书》

臣闻方今大地守旧之国,未有不分割危亡者也。……观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡,然则守旧开新之效,已断可睹矣。以皇上之明,观万国之势,能变则全,不变则亡,全变则强,小变仍亡。

——康有为《上清帝第六书》

材料二夫皇上既知法之当变矣,既以康有为之言为然矣,而为能断然行之。必有藉于群众之议者何也,盖知西后之相忌,故欲藉众议以行之,明此事非出于皇上及康有为之私见也。而诸臣之敢屡次抗拂上意者,亦恃西后为护符,欺皇上之无权也。

──梁启超《变法通议》

请回答:

(1)据材料一指出康有为的变法心态,这对戊戌变法运动的开展有哪些影响。

(2)概括材料二的主要观点,分析这段材料是否挖掘到了戊戌变法失败的根本原因。

当今世界经济全球化迅猛发展,这是无法抗拒的时代潮流。阅读下列材料:

材料一根据国际货币基金组织《贸易趋向统计年鉴》的两组数据

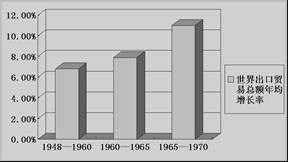

第一表 1948-1970年世界出口贸易总额年均增长率

第二表 1965-1995年世界出口方向(占世界总出口百分比)统计表

| 年份 |

发达国家间贸易 |

发达国家与发展中国家之间贸易 |

发展中国家间贸易 |

| 1965 |

59.0 |

32.5 |

3.8 |

| 1970 |

62.1 |

30.6 |

3.3 |

| 1975 |

46.6 |

38.4 |

7.2 |

| 1980 |

44.8 |

39.0 |

9.0 |

| 1985 |

50.8 |

35.3 |

9.0 |

| 1990 |

55.3 |

33.4 |

9.6 |

| 1995 |

47.0 |

37.7 |

14.1 |

(注:总数不足100归因于与经互会国家的贸易,国家未被区分,有误差。)

材料二美国哈佛大学教授保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中说:“全球经济一体化已经是人们无法否认和拒绝的事实,总的来说它有利于生产资源的合理配置,但是,仅仅依靠市场无法解决国家的消费和福利不平等加剧的问题。在一国范围内,是靠民主政治和‘福利国家’来平衡和制约市场经济;在全球范围内,现在还没有一个类似的机制。”

材料三中国当代学者王加丰在《反现代化——全球化思潮产生的原因》一文说:“从整体看,500多年来世界现代化——全球化高歌猛进……(但)它不是一个皆大欢喜的过程。至今,世界上只有少数国家和地区才是这个过程的佼佼者……仅从20世纪后期以来,这种情况就导致了各种新的反现代化——全球化力量的兴起……对发展中国家来说,反现代化——全球化往往相当于反对不平等的世界分工。

请回答:

(1)根据材料一两表,概括分析二十世纪后半期世界出口贸易发展的特点。

(2)阅读材料二、三,分析对比东西方学者对经济全球化认识的异同点。

(3)请运用上述材料,结合所学二战以来的历史知识,就“人类如何应对全球化”自拟观点,写一段300字左右的文章。(要求:观点明确,论证合理,表述成文。)

近代教育的发展与社会变迁相互作用、相互推动。阅读下列材料:

材料一曾国藩、李鸿章、张之洞等洋务派官僚……设置了一大批中国近代最早的新学校,如京师同文馆(1862年)、福建马尾船政局附设的船政学堂(1866年)、天津电报学堂(1879年)、武备学堂(1895年)和南京陆军学堂(1895年)等。

——白莉、汪刘生《中西文化冲突与教育价值取向》

材料二梁启超认为:“今时局变异,外侮交迫,非读万国之书,则不能通一国之书。”……他还具体指出,“今中学以经义掌故为主,西学以宪法官制为归。”他所注重的“中国经史大义”……实际上是经过康有为改造,并为维新变法提供理论依据的“公羊春秋”学说。(时务学堂)培养的大批人才如林圭、李炳寰、蔡锷、唐才质等,有的成为维新运动的中坚,有的则成为资产阶级革命运动的骨干。特别是它促成了湖南各地新式学校的设立和书院制度的改革。

——《长沙时务学堂:开湘学之新风》

材料三大学者,“囊括大典,网罗众家”之学府也。《礼记·中庸》曰:“万物并育而不相害,道并行而不相悖。”足以形容之。

——蔡元培《〈北京大学月刊〉发刊词》

材料四准此以定中国教育之方针,教于斯,学于斯,吾国庶有起死回生之望乎?依此方针,说其义于下方:(一)现实主义。唯其尊现实也,则人治兴焉,迷信斩焉。(二)惟民主义。以人民为主人,以执政为公仆者也。(三)职业主义。现实之世界,即经济之世界也。……今之教育,倘不以尊重职业为方针,不独为俗见所非,亦经世家所不取。盖个人以此失其独立自营之美德,社会经济以此陷于不克自存之悲境也。

——摘编自陈独秀《今日之教育方针》(1915年)

请回答:

(1)据材料一,指出洋务教育的进步与不足,并据此概括其特点。

(2)据材料二,指出时务学堂在教育观念上的重大突破及其积极影响。

(3)据材料三,概括指出当时北京大学的办学宗旨。据材料四,概括陈独秀主张的教育要义。

(4)综合上述材料,谈谈你对近代教育发展变化的认识。

中央与地方的关系历来是国家政治不可回避的议题。阅读下列材料:

材料一圣人之为国也,一赏,一刑,一教 。一赏则兵无敌,一刑则令行,一教则下听上。夫明赏不费,明刑不戮,明教不变,而民知于民务,国无异俗。

——《商君书》

材料二美国实行的是宪政联邦体制,政府是建立在宪法基础上的,宪法不仅确定联邦和州政府的结构,而且确立了联邦和州政府的权限。……如凡牵涉到宪法修改的条款,除了必须经国会批准外,还必须得到四分之三以上州的批准才能成立。自《合众国宪法》诞生以来,一共通过了27个修正案,从1800年至今,仅通过了16个修正案。

——《美国政体的结构与运作》

请回答:

(1)材料一中,商鞅认为建立一个中央集权的国家有哪些方法?(不得摘抄原文)

(2)结合材料二和所学知识,概括美国中央与地方权力分配的特点。这样的权力分配有何积极作用?

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈你对古代中国和近代美国政治制度的认识。

(32分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 令民为什伍,而相牧司连坐。不告奸者腰斩,告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚。……有军功者,各以率受上爵。僇力本业,耕织致栗帛多者复其身(免除徭役);事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。宗室非有军功论,不得为属籍。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。平斗桶权衡丈尺。

——《史记.商君列传》

材料二贞观初,太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱者。”“凡事皆须务本,国以人为本,民以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。”

(1)根据材料一,概括提炼商鞅变法的措施。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐太宗为发展经济、减轻人民负担所采取的具体措施。

(3)结合所学知识,指出上述两则材料中“务本”思想的区别。分别指出上述“务本”思想所产生的影响。