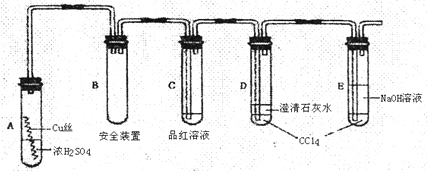

某研究性学习小组为了研究Cu与浓H2SO4的反应,设计如下实验探究方案(装置中的固定仪器和酒精灯均未画出)

实验选用细铜丝、98.3%H2SO4、品红溶液、澄清石灰水、CC14、NaOH溶液等药品,铜丝被卷成螺旋状,一端没入浓H2SO4中,另一端露置在液面上方。

以下是该学习小组部分交流记录及后续探究实验的记录。

材料一:小组交流滴录

学生1:加热前,无现象发生;加热后,液面下铜丝变黑,产生气泡,有细小黑色颗粒状物质从铜丝表面进入浓硫酸中,黑色物质是什么?值得探究!

学生2:我也观察到黑色颗粒状物质,后来逐渐转变为灰白色固体,我想该灰白色固体极有可能是未溶于浓硫酸的CuSO4。

学生3:你们是否注意到液面以上的铜丝也发黑,而且试管上部内壁有少量淡黄色S固体凝

聚,会不会液面以上的铜丝与硫发生了反应,我查资料发现:2Cu+S=Cu2S(黑色)。

材料二:探究实验剪辑

实验1:将光亮的铜丝在酒精灯火焰上灼烧变黑,然后插入稀硫酸中,铜丝重新变得光亮,溶液呈蓝绿色;将光亮的铜丝置入加热的硫蒸气中变黑,然后插入稀硫酸中无变化。

实验2:截取浓硫酸液面上方变黑的铜丝,插入稀硫酸中无变化;将浓硫酸液面下方变黑的铜丝,插入稀硫酸、黑色明显变浅,溶液呈蓝绿色。

实验3:将溶液中的黑色颗粒状物质,经过滤、稀硫酸洗、蒸馏水洗、干燥后放入氧气流中加热,然后冷却,用电子天平称重发现质量减少10%左右。

根据上述材料回答下列问题:

(1)D、E两支试管中CC14的作用是 ;

(2)加热过程中,观察到A试管中出现大量白色烟雾,起初部分烟雾在试管上部内壁析出淡黄色固体物质,在持续加热浓硫酸(沸腾)时,淡黄色固体物质又慢慢地消失。写出淡黄色固体消失的化学反应方程式: ;

(3)对A试管中的浓H2SO4和铜丝进行加热,很快发现C试管中品红溶液褪色,但始终未见D试管中澄清石灰水出现浑浊或沉淀。学生1猜想是由于SO2溶解度较大,生成了Ca(HSO3)2的缘故。请你设计实验验证学生1的猜想

;

(4)根据上述研究,结合所学知识,你认为液面下方铜丝表面的黑色物质成分是 ;(写化学式)

(5)反应完全后稀释溶液呈酸性,学生2猜想反应中浓硫酸可能过量,请你设计一个简单的实验以验证稀释后的溶液由于硫酸过量呈酸性, 。

A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的原子序数依次增大。A是元素周期表中原子半径最小的元素,B元素原子L层上的电子数为K层电子数的2倍;元素D的2价阴离子的核外电子排布与氖原子相同;E与A同主族;A和E这两种元素与D都能形成X2Y、X2Y2型化合物。请回答:

(1)写出元素的符号:C;E 。

(2)化合物A2D的电子式为。

(3)元素B的一种同位素可测定文物年代,这种同位素的符号是。

(4)B的最高价氧化物的结构式。

(5)写出符合X2Y2的物质在MnO2催化作用下生成D单质的方程式。

(10分)有三份不同质量的铁粉样品①②③,甲、乙、丙三位同学各取一份样品分别与含有0.8molHNO3的稀硝酸反应,反应后硝酸和铁均无剩余,且硝酸的还原产物只有NO。据此回答下列问题:

(1)甲取样品①,反应后的溶液中铁只以Fe3+离子的形式存在,则样品①的质量为g。

(2)乙取样品②,反应后的溶液中既含有Fe3+、又含有Fe2+离子,则样品②的质量(设为ag)范围是。

(3)丙取样品③,将其慢慢加入到稀硝酸中,并不断搅拌,反应过程中溶液里Fe3+、Fe2+、NO3—三种离子中的两种离子的物质的量的变化曲线如下图所示,则该曲线表示的是物质的量变化的曲线,请你在此图中再画出另外种离子的物质的量的变化曲线。

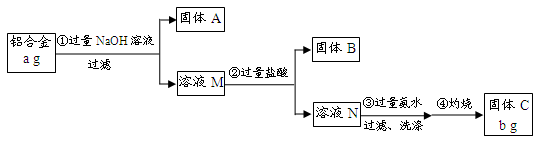

某研究性学习小组为了测定某品牌合金中铝的含量,现设计了如下实验:

已知:(1)该铝合金的主要成分为铝、镁、铜、硅。

(2)常温下,硅能和NaOH发生反应:Si+2NaOH+H2O===Na2SiO3+2H2↑。

请回答下列问题:

(1)固体A的成分是;

(2)生成固体B的离子方程式为;

步骤③中生成沉淀的离子方程式为;

(3)检验步骤③中沉淀是否洗涤干净的实验操作为

;

(4)该样品中铝的质量分数是;(用a、b表示)

(5)下列因操作不当,会使测定结果偏大的是;

| A.第①步中加入NaOH溶液不足 | B.第②步中加入盐酸不足时 |

| C.第③步中沉淀未用蒸馏水洗涤 | D.第④步对沉淀灼烧不充分 |

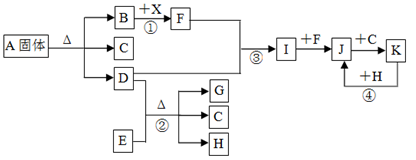

下图表示各物质之间的转化关系。已知:常温下B、D、F、G、I、J是气体, F、G是空气中的主要成分,D是一种碱性气体。A中阴、阳离子个数比是1∶1, E是一种黑色氧化物,H是紫红色金属单质。(部分生成物和反应条件省略)

请按要求填空:

(1)A物质的化学式是;

(2)反应③的化学方程式是;

反应④的离子方程式是;

(3)反应①中产生标准状况下1.12L气体F,则转移的电子数目是;

(4)检验溶液A中阳离子的方法是

;

(5)反应②中氧化剂是;

短周期元素A、B、C、D。A元素的原子最外层电子排布为ns1,B元素的原子价电子排布为ns2np2,C元素的最外层电子数是其电子层数的3倍,D元素原子的M电子层的P轨道中有3个未成对电子。

(1)C原子的电子排布式为,若A为非金属元素,则按原子轨道的重迭方式,A与C形成的化合物中的共价键属于键(填“σ”或“π”)。

(2)当n=2时,B位于元素周期表的第周期族,BC2属于分子(填“极性”或“非极性”)。当n=3时,B与C形成的晶体属于晶体。