碳酸氢钠(NaHCO3)俗称小苏打,常用于食品和医药工业。某化学兴趣小组的同学对碳酸氢钠的性质进行探究。

实验一:探究碳酸氢钠溶液的酸碱性

用pH试纸测得碳酸氢钠溶液的pH为10,由此可知碳酸氢钠溶液呈 性。

实验二:探究碳酸氢钠的热稳定性

[查阅资料]碳酸氢钠受热容易分解,生成水、二氧化碳气体和一种常见的固体物质。

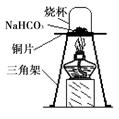

[进行实验]为验证碳酸氢钠受热时会分解,兴趣小组的同学取一定质量的 碳酸氢钠到铜片上加热,如图所示。

(1)加热一段时间后,观察到烧杯内壁有 。

(2)充分加热后,将烧杯迅速倒转过来,倒入适量的澄清石灰水,振荡,观察到石灰水变浑浊。写出该反应的化学方程式 。

(3)兴趣小组的同学认为充分加热后的固体产物可能是NaOH或Na2CO3。

①他们猜想的依据是 。

②请设计实验检验反应后的固体产物是NaOH还是Na2CO3,并填入下表(只要求填写其中一行。若两行都写,按第一行计分):

| 实验操作 |

预期现象 |

结论 |

| |

|

固体产物是Na2CO3,而不是NaOH |

| |

|

固体是产物NaOH,而不是Na2CO3 |

[拓展应用]碳酸氢钠、碳酸钙、氢氧化镁等常用于制作抗酸药,用来治疗胃酸过多。但对于

患有胃溃疡(胃黏膜溃烂)的病人在胃酸过多时,却不宜服用碳酸氢钠、碳酸钙等碳酸盐,其原因是 。

某化学兴趣小组的同学对 “硫酸、硝酸钡、氢氧化钠、碳酸钠”四种物质之间的反应进行了定性和定量的研究。根据复分解反应发生的条件,初步判断上述四种溶液两两之间能发生 个反应;其中有气体、沉淀生成的化学方程式为:(请各写出一个)

(1) ;(2) 。

【实验一】证明氢氧化钠溶液和稀硫酸混合后确实发生了化学反应

王同学按下列方法进行了实验:

请回答:

在A的实验中,滴入紫色石蕊溶液的目的是 ;

B装置中发生的化学反应方程式为 ;

|

如图所示,小文同学在探究酸与碱能不能发生反应的实验时,向装有稀盐酸的烧杯中滴加NaOH溶液一会儿后,发现忘记了滴加指示剂。

(1)为了确定盐酸与氢氧化钠发生了反应,她每次从该烧杯

中取少量的溶液,进行了以下三个不同的实验。

①滴加几滴无色酚酞溶液,振荡,溶液仍无色。

②蒸发溶液,有固体析出。

③向溶液中加入镁条,无气体产生。

上述三个实验能说明盐酸与氢氧化钠发生了反应的是。

(2)写出该中和反应的化学方程式。

燃烧反应的利用推动了人类的进步,燃烧与我们的生活与社会的发展有着密切的联系。

(1)关于燃烧条件探究的实验

甲图乙图

①甲图铜片上的白磷能燃烧,红磷不能燃烧,由此现象能得出的结论是;

②根据现象能得出燃烧需要空气的结论;

③乙图中发生反应的化学方式程为。

(2)燃烧与热量[

①燃烧产生热量为我们所用。化石燃料是当前人类的主要燃料,包括煤、和天然气。直接用煤作家用燃料既污染空气又浪费能源。煤的气化是把煤变为清洁能源的重要一环,其中一个反应是:C+H2O CO+H2,该反应中表现出还原性的物质是。

CO+H2,该反应中表现出还原性的物质是。

②某能源物质燃烧的微观过程如下:

若“ ”表示碳原子,“

”表示碳原子,“ ”表示氢原子,“

”表示氢原子,“ ”表示氧原子,该反应的生成物A应为(填字母序号)。

”表示氧原子,该反应的生成物A应为(填字母序号)。

a.COb.CO2

③酒精灯是实验室的常用热源,写出酒精燃烧的化学方式程为。

④炼铁需要焦炭等作原料,炼铁过程中焦炭的两个作用是。用磁铁矿(主要成份为Fe3O4)炼铁的化学方式程为。

(3)燃烧与灭火

火灾是燃烧最常见的危害,燃烧还能引起爆炸。破坏燃烧条件可以灭火,避免爆炸。家庭炒菜时油锅着火可用锅盖盖灭,所用原理是。CO2用于扑灭一般可燃物引起的火灾,利用了它的和密度比空气大的性质。

(4)利用燃烧进行科学实验

①为探究铁丝的粗细程度对铁在氧气中燃烧的影响,下列实验能达到目的的是。

A.在同一瓶氧气中,先后进行粗、细铁丝的燃烧实验

B.在两瓶不同浓度的氧气中,同时进行粗、细铁丝的燃烧实验

C.在两瓶相同浓度的氧气中,同时进行粗、细铁丝的燃烧实验

D.在两瓶不同浓度的氧气中,同时进行相同铁丝的燃烧实验

②3.2g某物质的完全燃烧产生4.4gCO2和3.6gH2O,没生成别的物质。该物质中C、H元素质量比为。该物质中(填“含”或“不含”)氧元素。

实验是进行科学探究的重要途径。请回答有关问题:

(1)在一次实验中老师表演了“水能生火”的魔术。他向包有过氧化钠(N202)粉(1)在一次实验中老师表演了“水能生火”的魔术。他向包有过氧化钠(N202)粉末的末的脱脂棉上滴水,脱脂棉燃烧起来。小磊同学很感兴趣,他和小军进行了如下探究活动。

【提出问题】过氧化钠与水反应生成了什么物质?为什么脱脂棉会燃烧?

【猜想】①可能有一种气体和另一种物质生成。②反应过程中可能有热量放出。

【设计实验】如图所示

【实验探究】实验一:探究反应后生成的气体是什么?

①小磊猜想生成的气体可能是氢气也可能是氧气,他猜想的依据是

②小磊打开分液漏斗的活塞后看到Na2O2表面有气泡产生,用带火星的木条靠近P处,木条复燃。说明生成的气体是_____________.

③实验过程中还观察到U形管A端红墨水液面下降,其原因是_________________.

实验二:继续探究反应.后生成的另—种物质是什么。

①小磊取反应后的溶液于试管内,滴入酚酞试液,发现溶液变红,说明溶液呈_____性。

②小军认为纯碱溶液能使酚酞变红,所以另一种物质可能是碳酸钠,小磊认为不可能,

他选用_____试剂来验证另一物质是否是Na2CO3。通过以上探究小磊最终得到了满意的答案。

(2)工业用纯碱和熟石灰制烧碱,他们发现某烧碱中含有碳酸钠,为测其纯度小明设计的实验步骤为①在天平的托盘上放大小相同的纸片,左物右码称量20g烧碱样品;②将样品放入烧杯中,加100g水溶解;③向烧杯中滴加稀盐酸至二者恰好完全反应;④根据产生气体的质量计算烧碱的纯度。

A.该同学设计中的错误是_________。

B.纠正错误后进行实验,得出恰好完全反应时用盐酸73g,反应后烧杯中剩余物的总质量为191.9g,请计算烧碱的纯度(写出计算过程)。

金属的生产和利用是人类文明和社会进步的—个重要标志。请根据下图,回答下列问题:

(1)图1探究的是什么?

(2)写出图2所示实验中玻璃管内发生反应的化学方程式。

(3)指出图2实验装置的不足之处。

(4)铝、铁、铜是生活中常用的金属,某同学想用实验验证三种金属的活动性顺序。请你帮他设计一组合理的实验方案(写出步骤和现象即可)。