0.01 mol有机物A 在氧气中完全燃烧生成2.2g CO2和1.08g H2O,无其它物质生成。试回答下列问题:

(1)若A为烃,则A的分子式为_____________;若它的一卤代物有4种,此烃的结构简式为: 。用系统法命名为: 。

(2)若A为一元醇且不能被氧气催化氧化。则A的键线式为 ,其名称(系统法命名)为 ,1mol醇A与足量钠反应,可生成H2的体积为 L(标况)

(12分)【化学——有机化学基础】

“心得安”是治疗心脏病的药物,下面是它的一种合成路线(具体反应条件和部分试剂略):

回答下列问题:

(1)试剂a是_________________。

(2)③的反应类型是______________。

(3)试剂b可由丙烷经三步反应合成:

反应l的试剂与条件__________________;

反应2的化学方程式为_______________________________________________;

反应3的反应方程式为_______________________________________________。

(4)芳香化合物D _____(填“是”或“不是”)1—萘酚的同分异构体。

_____(填“是”或“不是”)1—萘酚的同分异构体。

(18分)

下图表示的化合物I的名称为甲基环氧乙烷,化合物I常用于制备药物和合成高分子材料。

(1)化合物I的分子式为______________。

(2)化合物I在催化剂作用下能与水发生反应得到二元醇,该反应的化学方程式为_______________。

(3)慢心律是一种治疗心律失常的药物,它的合成路线如下:

①III+I→Ⅳ的反应类型为__________________;III的结构简式为_________________。

②写出化合物III与浓溴水反应的化学方程式:___________________________________。

③由III和I制备Ⅳ的过程中有少量副产物V生成,V与Ⅳ互为同分异构体,V的结构简式为______________。

(4)已知 ,聚合物

,聚合物 可用于制备高吸水性树脂,其单体的结构简式为__________________。以CH3COOH和化合物I为原料可合成该单体,涉及的反应的化学方程式为_______________、_________________。

可用于制备高吸水性树脂,其单体的结构简式为__________________。以CH3COOH和化合物I为原料可合成该单体,涉及的反应的化学方程式为_______________、_________________。

(16分)某工厂对工业生产钛白粉产生的废液进行综合利用,废液中含有大量FeSO4、H2SO4和少量Fe2(SO4)3、TiOSO4,可用于生产颜料铁红和补血剂乳酸亚铁。其生产工艺流程如下:

已知:

①TiOSO4可溶于水,在水中可以电离为TiO2+和SO42-:

②)TiOSO4水解的反应为:TiOSO4+(x+1)H2O=TiO2∙xH2O↓+H2SO4

请回答:

(1)步骤①所得滤渣的主要成分为__________________。

(2)步骤③硫酸亚铁在空气中煅烧生成铁红和三氧化硫,该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比_______。

(3)步骤④需控制反应温度低于35℃,其目的是___________________。

(4)步骤④反应的离子方程式是______________________。

(5)已知:FeCO3(s)  Fe2+(aq)+CO32-(aq),试用平衡移动原理解释步骤⑤生成乳酸亚铁的原因__________。

Fe2+(aq)+CO32-(aq),试用平衡移动原理解释步骤⑤生成乳酸亚铁的原因__________。

(6)溶液B常被用于电解生产(NH4)2S2O8(过二硫酸铵)。电解时均用惰性电极,阳极发生的电极反应可表示为_____________________________________。

(7)Fe3+对H2O2的分解具有催化作用。利用下图(a)和(b)中的信息,按图(c)装置(连通的A、B瓶中已充有NO2气体)进行实验。可观察到B瓶中气体颜色比A瓶中的_________(填“深”或“浅”),其原因是______________。

(19分)(1)利用H2S废气制取氢气的方法有多种。

①高温热分解法:已知:H2S(g)  H2(g)+1/2S2(g)ΔH在恒容密闭容器中,控制不同温度进行H2S分解实验。以H2S起始浓度均为c mol/L测定H2S的转化率,结果见图。

H2(g)+1/2S2(g)ΔH在恒容密闭容器中,控制不同温度进行H2S分解实验。以H2S起始浓度均为c mol/L测定H2S的转化率,结果见图。

图中a为H2S的平衡转化率与温度关系曲线,b曲线表示不同温度下反应经过相同时间且未达到化学平衡时H2S的转化率。ΔH_____0(填>,=或<):说明随温度的升高,曲线b向曲线a靠近的原因:________________________。

②电化学法:该法制氢过程的示意图如图。

反应池中反应的离子方程式是_____________________________;

反应后的溶液进入电解池,电解总反应的离子方程式为___________________________________。

(2)以Al和NiO(OH)为电极,NaOH溶液为电解液可以组成一种新型电池,放电时NiO(OH)转化为Ni(OH)2。

①该电池的负极反应式__________________。②电池总反应的化学方程式__________________。

(3)某亚硝酸钠固体中可能含有碳酸钠和氢氧化钠,现测定亚硝酸钠的含量。

已知:5NaNO2+2KMnO4+3H2SO4=5NaNO3+2MnSO4+K2SO4+3H2O

称取4.000g固体,溶于水配成250mL溶液,取25.00mL溶液于锥形瓶中,用0.1000mol/L,酸性KMnO4溶液进行滴定,实验所得数据如下表所示;

| 滴定次数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

| KMnO4溶液的体积/ml |

20.60 |

20.02 |

20.00 |

19.98 |

①滴入最后一滴酸性KMnO4溶液,溶液___________,30秒内不恢复,可判断达到滴定终点。

②第一组实验数据出现异常,造成这种异常的原因可能是____________(填序号)。

A.酸式滴定管用蒸馏水洗净后未用标准液润洗;

B.锥形瓶洗净后未干燥;

C.滴定终了仰视读数

③根据表中数据,计算所得固体中亚硝酸钠的质量分数_____________。

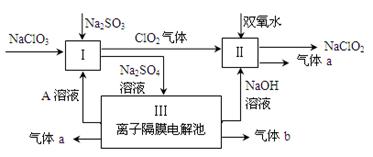

亚氯酸钠(NaClO2)是一种强氧化性漂白剂,广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。

(1)Ⅰ、Ⅲ中发生反应的还原剂分别是、(填化学式)。

(2)Ⅱ中反应的离子方程式是。

(3)A的化学式是,装置Ⅲ中A在极区产生。

(4)ClO2是一种高效水处理剂,可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备。写出该制备反应的化学方程式。

(5)NaClO2变质可分解为NaClO3和NaCl。取等质量变质前后的NaClO2试样均配成溶液,分别与足量FeSO4溶液反应时,消耗Fe2+的物质的量。(填“相同”,“不同”或“无法判断”)