“老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。”

请回答:

(1)这首诗的作者是谁?

(2)“壮心”在这里指什么?

(3)作者最大的功绩是什么?

2008年,电视连续剧《金婚》在全国热播。《金婚》以编年体的形式描写了一对普通的中国夫妇(佟志和文丽)50年的婚姻生活,同时也折射出新中国半个世纪以来的社会变迁。请从下列镜头回放中,挖掘出相关历史信息,回答问题:(15分)

镜头一:《金婚》第4集中,1958年,庄嫂生下儿子取名“跃进”。

镜头二:《金婚》第12集中,男主角佟志和造反派小将们有这样一段对话:佟志说:“最高指示,要文斗不要武斗!”造反派小将们将佟志夫妇推向门边站着,一边高喊:“最高指示,打倒一切反动派!”

镜头三:《金婚》第36集中,1991年工厂要和港商合资,动员职工买股票。

(1)庄嫂给儿子取名“跃进”,可以从中推断当时全国正在掀起什么运动?(3分)针对这一运动我们应当从中吸取什么样的教训?

(2)镜头二发生在哪一历史时期?

(3)镜头三反映了改革开放后的社会现象,改革开放是在哪次会议上作出的伟大决策?

新中国成立后,中国共产党不断探索建设社会主义的道路,在这一探索的过程中,中共八大和十一届三中全会是两次具有重要意义的会议。(18分)

请回答:

(1)两次会议分别是在什么样的背景下召开的?

(2)从八大到十一届三中全会20多年间,中国共产党在探索社会主义建设道路上经历了怎样的曲折过程?(4分)从这一曲折过程中你可以得出哪些认识?

(3)为什么说十一届三中全会是中国历史的转折点?

20世纪以来,世界风云不断变化,国际关系格局不断变更调整,影响着世界局势的发展。请根据所学知识回答下列问题:

材料一西欧和日本都是美国强有力的竞争对手。朋友,是的。盟国,是的。但是,他们正在与我们竞争。在经济领导问题上,他们在全世界同我们竞争得非常激烈……同我们在第二次世界大战结束的时候相比,美国遇到了我们甚至连做梦也没有想到过的那种挑战。

——l971年美国总统尼克松的一次演说

(1)依据材料一,尼克松所讲的“竞争”主要反映在哪一方面?结合所学知识,请回答造成他们之间竞争的根本原因是什么?

材料二 1948—1970年美国和法、联邦德国、日、英四国占资本主义世界工业生产总值的比重(%)

| 年代 |

美国 |

法、西德、日、英之和 |

| 1948年 |

54.6 |

19.6 |

| 1970年 |

37.8 |

31.5 |

(2)依据材料二和所学知识,说说二战后资本主义世界经济格局有些什么变化?

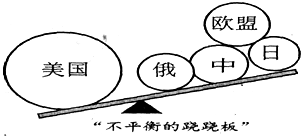

(3)请指出下图“不平衡的跷跷板”反映出当今世界出现了什么样的政治格局?

在新的世界格局形成过程中,你认为起决定性作用的因素是什么?

自近代以来,中国承受了太多的屈辱。为实现国家独立和民族振兴的梦想,先进中国人进行了不懈的抗争与探索。阅读下列材料,回答问题.

材料一继去年北海舰队、东海舰队先后巡航钓鱼岛海域后,南海舰队远海训练编队也在钓鱼岛附近海域巡航,这意味着中国海军三大舰队都已亮相钓鱼岛。2013年4月17日,恰逢中日《马关条约》签署118周年,这一亮相尤为受到关注。

——《马关条约》118周年南海舰队巡航钓鱼岛

(1)据材料和所学知识,请回答《马关条约》签订的时间及对中国社会发展的历程有何影响?

材料二 “百年痛史,承载太多苦难彷徨;百年呼喊,彰显民族贲然血性;百年奋斗,铸就民族不屈性格;百年山河,矗立不朽民族丰碑。”

——《辛亥百年》组歌

(2)据材料并结合所学知识,指出辛亥革命的指导思想是什么?辛亥革命在近代化探索历程中所取得的重大成就是什么?

材料三中国共产党成立90年来的发展,是对辛亥革命的继承、扬弃和超越……党开辟的新民主主义革命和社会主义革命道路,真正实现了民族独立和人民解放,完成了辛亥革命没有完成的民主革命,使中国由半殖民地半封建社会跨入了社会主义社会。

——《中共与辛亥革命》(《解放军报》2011年01月05日)

(3)中国共产党完成了辛亥革命没有完成的民主革命,使中国跨入社会主义社会的标志是什么?

步入近代以来,中国共产党就肩负着民族复兴的重任,领导全国人民进行了艰难的探索,成功地开辟了一条建设有中国特色的社会主义道路。党的十八大,吹响了中华民族实现伟大的“中国梦”的时代号角。阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

材料一:“少年中国梦”

日本人之称我中国也,一则曰老大帝国,再则曰老大帝国。是语也,盖袭译欧西人之言也。呜呼!我中国其果老大矣乎?任公曰:恶!是何言!是何言!吾心目中有一少年中国在。

——粱启超《少年中国说》

(1)材料一中提到的“老大帝国”的社会性质是什么?

材料二:“独立中国梦”

毛泽东从欧洲借来的不是机器、宗教或自由制度的蓝本,而是共产主义。他借助于技术和灵活性,对症下药,使一位病入膏肓的病人

——中国起死回生。

(2)结合材料指出毛泽东为实现“独立中国梦”探索出的“中国式”的革命道路是什么?该道路开始的标志是什么?

材料三:“强大中国梦”

1950年时美国的钢产量是8700万吨,中国只有61万吨,双方相差140多倍。在与世界第一工业强国的较量中,志愿军战士用英勇无畏的牺牲精神捍卫了新中国的安全。而国力之间的巨大差距,也让人们认识到一个刚刚获得独立的民族距离真正的强大还有很长的路要走。

——《复兴之路解说词》

(3)材料三中的“较量”是指什么历史事件?民族精神始终是鼓舞中华民族迎难而上、团结互助、战胜强敌与困难的不竭力量之源,请你列举出一些我国的民族精神(至少写到两个)。

材料四:“民富中国梦”

1956年,我国基本建立了社会主义制度。之后,经过艰辛求索,中国共产党带领人民实现了历史性的伟大转折,开创了一每走向民富国强的道路。我国综合国力大幅提升,人民生活不断改善,谱写了中华民族发展史上最壮丽的篇章。

(4)材料四中“历史性的伟大转折”指什么?