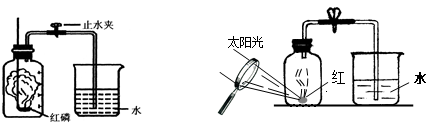

某同学设计了测定空气中氧气含量的实验,实验装置如下图。

图1 图2

该同学的实验步骤如下:

① 将1图中的集气瓶分为5等份,并作好标记。

②在带橡皮塞和导管的燃烧匙内装入足量的红磷,将导管上的止水夹夹紧,在酒精灯上点燃红磷,并立即伸入集气瓶内,塞紧橡皮塞。

③充分反应后,待集气瓶冷却至室温,打开止水夹。请回答下列问题:

(1)该实验中红磷需稍过量,目的是 ,写出发生反应的表达式 ,该反应的基本类型是 。

(2)步骤③中打开止水夹后观察到的现象是 ,由此可得出空气中氧气的体积约为 ,集气瓶中的气体主要是氮气,由此实验可以推测氮气的性质:其中物理性质是 ,化学性质是 。

(3)这个实验可否用硫或者木炭来代替红磷 (填“是”或者“否”)原因是

。

某同学对实验进行反思后,提出了改进方法(如图2所示 ),你认为改进后的优点是:

化学是一门实验科学。我们可以通过观察肉眼可见的实验现象,再加上分析推理,来认识分子的性质和确认分子的真实存在。

【实验理解】

(1)用如图所示的装置进行实验:在大烧杯罩住的两个小烧杯中,分别盛有。

A.浓氨水和酚酞溶液

B.酚酞溶液和酚酞溶液

C.浓氨水和浓氨水

(2)本实验用到对照的方法,起对照作用的是不变色和变色。

(3)实验中可以直接观察到的项目是

A.氨分子的质量和体积都很小

B.氨分子在不断运动

C.氨分子之间有间隔

D.A烧杯和B烧杯内的溶液都变红

E.A烧杯内的溶液变红

【实验延伸】

某同学对浓氨水使酚酞溶液变红的速度发生了浓厚的兴趣,并设计了以下探究实验:

①制备“标准色”溶液:取浓度为20%的5mL浓氨水、20mL酚酞溶液注入小烧杯,并给小烧杯蒙上塑料薄膜。

②另取适量药品用一只大烧杯和两只小烧杯仿照上图进行实验,观察并测定酚酞溶液变成“标准色”所需的时间。

【问题探究】

(4)给“标准色”溶液的小烧杯蒙上薄膜的作用是。

(5)想尽快使酚酞溶液变成“标准色”的方法有多种,一种方法是,还有一种方法是。

某化学课堂围绕“酸碱中和反应”,将学生分成若干小组,在老师引导下开展探究活动。以下是教学片段,请你参与学习并帮助填写空格(包括表中空格)。

【演示实验】将一定量的稀H2SO4加入到盛有NaOH溶液的小烧杯中。

【学生板演】该反应的化学方程式。

【提出问题】实验中未观察到明显现象,部分同学产生了疑问:反应后溶液中溶质是什么呢?

【假设猜想】针对疑问,太家纷纷提出猜想。甲组同学的猜想如下:

猜想一:只有Na2SO4

猜想二:有Na2SO4和H2SO4

猜想三:有Na2SO4和NaOH

猜想四:有Na2SO4、H2SO4和NaOH

乙组同学对以上猜想提出质疑,认为有一种猜想是不合理的。不合理的猜想是。

【实验探究】(1)丙组同学取烧杯中的溶液少量于试管中,滴加几滴CuSO4溶液,无明显变化,溶液中一定没有。

(2)为了验证其余猜想,各学习小组利用烧杯中的溶液,并选用老师提供的pH试纸、铜片、BaC12溶液、Na2CO3溶液,进行如下三个方案的探究。

【得出结论】通过探究,全班同学一致确定猜想二是正确的。

【评价反思】老师对同学们能用多种方法进行探究,并且得出正确结论给予肯定。同时指出【实验探究】(2)中存在两处明显错误,请大家反思。同学们经过反思发现了这两处错误:

(1)实验操作中的错误是。

(2)实验方案中也有一个是错误的,错误的原因是。

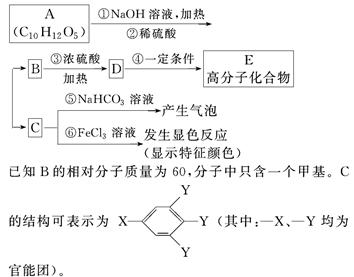

有机物A是常用的食用油抗氧化剂,分子式为C10H12O5,可发生如下转化:

已知B的相对分子质量为60,分子中只含一个甲基。C的结构可表示为XYYY(其中:—X、—Y均为官能团)。

请回答下列问题:

(1)根据系统命名法,B的名称为____________。

(2)官能团—X的名称为____________,高聚物E的链节为____________________________________。

(3)A的结构简式为_____________________。

(4)反应⑤的化学方程式为_________________。

(5)C有多种同分异构体,写出其中2种符合下列要求的同分异构体的结构简式______________。

Ⅰ.含有苯环

Ⅱ.能发生银镜反应

Ⅲ.不能发生水解反应

(6)从分子结构上看,A具有抗氧化作用的主要原因是________(填序号)。

a.含有苯环 b.含有羰基 c.含有酚羟基

甲、乙、丙三位同学为一家化工厂的污水设计排污方案,请你就他们的探究过程回答有关问题.

Ⅰ.首先用pH试纸检测污水的酸碱性.三位同学分别进行如下实验:

甲:取pH试纸于玻璃片上,用玻璃棒蘸取待测液滴在pH试纸行,测得pH<7;

乙:取pH试纸于玻璃片上,先用蒸馏水湿润,再用玻璃棒蘸取待测液滴在pH试纸上,测得pH<7;

丙:取pH试纸直接浸入待测液中,测得pH<7.

(1)以上三位同学中操作规范的是,污水显.

Ⅱ.利用中和反应原理测定污水中污染物(设为盐酸)的质量分数.

甲、乙两同学设计的方案如图甲、乙所示:

(2)甲同学取少量反应后的溶液于试管中,滴加几滴无色酚酞试液,酚酞变红色,于是得出“两种物质已恰好中和”的结论.你认为他的结论是否正确?,

理由是.

(3)乙同学当观察到现象时即恰好完全反应,若此时消耗NaOH溶液2g,则污水中HCl的质量分数为.

(4)实验过程中,NaOH溶液必须用胶头滴管逐滴加入,且要用玻璃棒不断搅拌,目的是.

(5)除去污水中的盐酸,你建议选用的原料是.

| A.NaOH | B.Ca(OH)2 | C.CuO | D.Fe |

发酵粉的主要成分中含有碳酸氢钠。某化学兴趣小组的同学对碳酸氢钠的性质进行了探究。

Ⅰ.定性探究

实验一:探究碳酸氢钠溶液的酸碱性

用pH试纸测得碳酸氢钠溶液的pH约为8,可知碳酸氢钠溶液呈性。

实验二:探究碳酸氢钠的热稳定性

【查阅资料】碳酸氢钠受热容易分解,生成水、一种气体和一种常见的固体物质。

【实验1】取一定质量的碳酸氢钠放到铜片上加热,如图所示。

(1)加热一段时间后,观察到烧杯内壁有水珠。

(2)充分加热后,将烧杯迅速倒转过来,倒入适量的澄清石灰水,振荡,观察到石灰水变浑浊,说明该气体是。

(3)欲通过进一步的实验探究来确定充分加热后的固体产物的成分。

【提出假设】①可能是Na2CO3

②可能是NaOH

③可能是。

【实验2】

| 实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| A.将该固体溶于蒸馏水配制成溶液,取少量溶液于试 管中,滴加足量稀盐酸 |

有气体产生 |

假设(填序号)不成立 |

| B.另取少量溶液于试管中,滴加溶液 |

固体产物中有 Na2CO3 |

|

| C.取上述B步骤静置后所得上层清液,滴入少量溶液 |

无明显现象 |

假设①成立 |

【实验结论】NaHCO3受热分解的化学方程式为。

【延伸拓展】实验室有两瓶失去标签的固体药品,已知它们是碳酸钠和碳酸氢钠,你能否设计一个实验进行鉴别,请简述你的实验方案及现象和结论。。

Ⅱ.定量探究

为测定某发酵粉中碳酸氢钠的质量分数,设计了如下实验,其主要实验步骤如下:

①按下图组装仪器,取50g样品放入锥形瓶中,关闭活塞b,打开活塞a,从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;

②关闭活塞a,打开活塞b,加入足量稀硫酸溶液,直至锥形瓶内不再产生气泡;

③关闭活塞b,打开活塞a,从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;

④测量干燥管内碱石灰(氧化钙和氢氧化钠固体的混合物)增加的质量(见上图曲线);

⑤重复步骤③和④的操作,直至干燥管内物质质量不再增加。

(1)步骤①加入样品前还应。

(2)装置甲的作用是,装置乙的作用是;

(3)请利用相关数据计算样品中碳酸氢钠的质量分数。(写出计算过程)