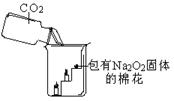

(11分)过氧化钠(Na2O2)是一种淡黄色固体。在一次科技活动中,某化学兴趣小组的同学将包有Na2O2固体的棉花放入了如右图1的实验中,发现了高低不同的两根蜡烛,下面的蜡烛先熄灭,上面的蜡烛后熄灭;同时也惊奇地发现棉花燃烧了起来。

(1)实验过程中“下面的蜡烛先熄灭,上面的蜡烛后熄灭”的现象说明二氧化碳具有 、 的性质。

(2)棉花为什么会燃烧呢?小组同学认为棉花要燃烧,除了满足“棉花是可燃物”这一条件,还另需满足a: 、b: 两个条件。

【提出问题】:在上述实验中是如何给棉花提供a和b这两个燃烧条件的呢?

【查阅资料】:1.在常温下Na2O2和CO2能发生化学反应。

2.无水硫酸铜为白色固体,吸水后变为蓝色。

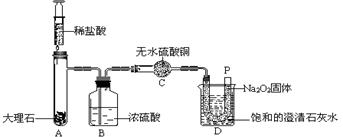

【设计实验】:经过讨论后,小组同学设计了如下图2的实验进行探究。

【实验步骤】:①检查整套装置的气密性;②把相关的试剂放入对应的仪器内(D装置的U型管内放有足量的Na2O2固体,烧杯内盛有饱和的澄清石灰水),并按图2组装整套实验仪器;③用力推动针筒的活塞,把稀盐酸注入试管内;④一段时间后,在P处放置一根带火星的小木条,观察现象。

注:整个实验中不考虑稀盐酸的挥发和空气对实验的影响, B装置可除去二氧化碳气体中混有的水蒸气。

【实验现象】:①无水硫酸铜没有变蓝色;②带火星的小木条复燃;③饱和的澄清石灰水变浑浊。

【实验分析】:D装置的烧杯内澄清石灰水变浑浊的原因是 。

【得出结论】:①“小木条复燃”说明Na2O2和CO2反应产生的一种气体,使图1中的棉花满足了燃烧的一个条件;②“饱和的澄清石灰水变浑浊”说明Na2O2和CO2反应________(填“吸收”或“放出”)热量,使图1中的棉花满足了燃烧的另一个条件。

【拓展提高】: ①Na2O2和CO2反应除生成一种气体外,还生成了一种固体,小明认为生成的固体是NaOH,小红认为是Na2CO3,同学们经过思考后认为 同学的猜想是错误的,理由是: 。

②Na2O2和CO2反应的化学方程式是 。

小丽对家中的家用制氧机产生了浓厚的兴趣。她通过阅读说明

书了解到家用制氧机的工作原理如下:

加压时,装填在制氧机内部的分子筛吸附空气中的氮气,制取高浓度氧气。减压时,分子筛将所吸附的氮气排放。整个过程中,分子筛并不消耗。小丽用这台家用制氧机制取并收集了一袋气体,带到实验室对其进行研究。

实验I:小丽欲通过以下实验验证所收集的气体是否为纯净的氧气。

【实验记录】

| 实验步骤 |

实验现象 |

化学方程式 |

| 取一只250 mL的集气瓶,用排水法收集一瓶所带气体,然后把一小块燃着的木炭插入集气瓶中 |

木炭燃烧得更旺 |

化学方程式I |

表中,化学方程式I是 。

【实验结论】收集的气体是纯净的氧气。

【实验反思】老师指出上述实验并不能证明小丽所带来的气体一定是纯净的氧气。该实验不能证明所收集气体为纯净氧气的原因是 。

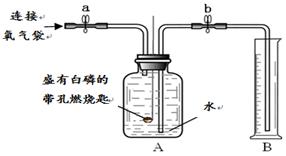

实验II:测定小丽所带气体中氧气的含量。

同学们在老师的指导下设计了如下图所示装置,进行实验,并重复多次。

(250 mL 集气瓶)

【实验记录 】

| 实验操作 |

主要实验现象 |

实验结论及解释 |

|

| ① |

检查装置的气密性 |

装置的气密性良好 |

|

| ② |

加入药品,将装置连接固定 |

||

| ③ |

打开止水夹a和b,向A中缓慢鼓入一定量气体后关闭止水夹a和b |

A中水进入到B中,B中水的体积为200 mL。 |

收集200 mL气体(由压强差引起的误差忽略不计) |

| ④ |

用凸透镜聚光引燃白磷 |

燃烧,产生大量白烟 |

|

| ⑤ |

待白磷熄灭并冷却到室温, 进行操作I |

现象I |

小丽收集的气体不是纯净的氧气 |

表中,操作I是 ;

现象I是 。

【数据记录】

| 实验次序 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

| B中剩余水体积/mL |

100 |

42 |

39 |

41 |

38 |

【数据处理】已知,在上表数据中,第1组数据偏差较大,存在明显误差,在数据处理时应删去。小丽所带气体中氧气的体积分数为 % 。

【实验反思】

导致第1组数据产生较大误差的可能原因是 。

某同学设计如下实验装置探究“分子的性质实验”

图I是按课本进行的一个化学实验,大烧杯中的实验现象是___________,此实验说明分子_______________。但是在实验时同学们闻到了一股难闻的刺激性气味,于是小明对原实验装置进行了改进,装置如图Ⅱ,并进行如下操作: a.向B、C、E三支试管中分别加入5 mL的蒸馏水,各滴入1~2滴无色酚酞溶液,振荡,观察溶液颜色。

b.在A、D试管中分别加入2mL浓氨水,立即用带橡皮塞的导管按实验图Ⅱ连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,观察几分钟。

【分析讨论】(1)E试管放有酚酞溶液的目的是___________。

(2)由此可以得到的实验结论是:①___________,②___________。

(3)对比改进前的实验,改进后实验的优点是___________。

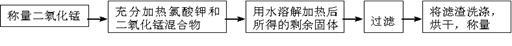

某校化学兴趣小组的同学对加热氯酸钾与二氧化锰的混合物制取氧气实验中“二氧化锰充当的角色”进行了探究,请你参与。

资料:I、氯酸钾受热分解产生氯化钾和氧气。

II、氯化钾易溶于水,二氧化锰难溶于水。

探究活动一:二氧化锰能否改变氯酸钾受热分解的速率

(1)取适量的氯酸钾于试管中,将氯酸钾加热至熔化,将带火星木条伸入试管中,较长的时间后,木条复燃,说明氯酸钾受热能产生氧气,但是反应速率较 (“快” 或“慢”);

(2)取适量的二氧化锰于试管中,加热二氧化锰,将带火星木条伸入试管中,木条没有复燃,说明二氧化锰受热 (填“能”或“不能”)产生氧气。

(3)取氯酸钾和少量二氧化锰的混合物于试管中,加热混合物,将带火星木条伸入试管中,木条迅速复燃,说明二氧化锰能 (填“加快”或“减慢”)氯酸钾受热分解的速率。

探究活动二:氯酸钾受热分解前后二氧化锰质量、化学性质是否改变

(4)为了验证氯酸钾受热分解前后二氧化锰质量是否改变,某同学设计方案如下:

①溶解剩余固体的水要足量,目的是使 (填物质的化学式)全部溶解。

②组装过滤器时,滤纸紧贴漏斗内壁,可以使过滤速率 (填“快”或“慢”)一些,滤纸边缘要 (填“高于”或“低于”)漏斗边缘。 过滤时,要用 (填仪器名称)引流,防止浊液洒出、冲破滤纸;漏斗中液体的液面要 (填“高于”或“低于”)滤纸边缘,防止滤液浑浊;漏斗末端应该紧贴烧杯内壁,目的是 。

ƒ滤渣经过洗涤、烘干后称量,发现两次称量的二氧化锰的质量相等。

(5)请写出验证“氯酸钾受热分解前后二氧化锰的化学性质也不变”的操作和现象:_______________。

【得出结论】综合探究活动一、二的结果可知:加热氯酸钾与二氧化锰的混合物制取氧气实验中“二氧化锰充当 ”(“反应物”、“催化剂”或“生成物”)。

【反思与交流】上述实验中的滤渣若没有洗涤就进行称量,称量的质量会 (“偏大”、“不变”或“偏小”) 。

小强在回家的途中经过一鱼塘边时,发现养鱼师傅向鱼塘中撒一种微黄色的固体,鱼塘中顿时产生大量气泡,经咨询得知,这种固体的主要成分是过氧化钙(CaO2),请你与小强共同探究。

【查阅资料】CaO+H2O→Ca(OH)2。

(1)为研究鱼塘中大量气泡是何种气体所致,小强使用如右图所示的装置进行实验,打开分液漏斗的活塞,控制滴加水的速度,观察到试管内有气泡产生,用带火星的木条靠近P处,木条复燃,说明生成的气体是 。由此可知养鱼师傅向鱼塘中撒过氧化钙的目的是 ,仪器a的名称 。

(2)通过请教老师小强得知过氧化钙与过量水反应除生成上述气体外还会生成一种含有钙元素的化合物。开始小强假设该产物为CaO,但通过思考他很快否定了原先的假设,并重新假设生成的含钙产物为Ca(OH)2。

请解释小强否定原假设建立新假设的理由: 。

(3)小强通过实验证明了过氧化钙与水反应的确有氢氧化钙生成,请写出过氧化钙和水反应的化学式表达式: 。

(4)小强在实验时观察到烧杯中有气泡产生,由此他还得出该反应 (填吸热或放热)

在对蜡烛及其燃烧的探究实验中,小明仔细观察蜡烛燃烧时的火焰,发现火焰中不同区域的明亮程度不同,这是为什么呢?在老师的指导下小明进行了以下探究活动。

【查阅资料】

(1)可燃物的种类及组成会影响火焰的明亮程度。

(2)蜡烛主要由石蜡制成,石蜡是石油炼制后得到的固体物质,主要由多种碳氢化合物组成,这些化合物分子中的碳原子数目不唯一,其化学式通式为CnH2n+2 ,通式中碳原子数n = 18~30。

(3)碳氢化合物在常温时的状态如下表所示。

| 物质名称 |

化学式 |

常温时的状态 |

| 丁烷 |

C4H10 |

气 |

| 戊烷 |

C5H12 |

液(油状) |

| 癸烷 |

C10H22 |

液(油状) |

| 十八烷 |

C18H38 |

固 |

| 二十四烷 |

C24H50 |

固 |

(4)多数碳氢化合物在一定温度下会分裂为碳原子数较少的碳氢化合物或碳(黑色固体)和氢气。

【实验探究】

| 序号 |

实验目的 |

实验操作 |

实验现象 |

| I |

探究哪一层火焰的温度最高 |

点燃蜡烛,把一根火柴梗平放在蜡烛的火焰中,约1s后取出观察 |

|

| Ⅱ |

探究焰心中参与燃烧的物质的成分 |

点燃一根较粗的蜡烛,取一根一端为尖嘴的玻璃导管,一端伸入火焰的焰心处,然后在尖嘴一端导管口用火柴点燃 |

导管口处出现火焰 |

| III |

继续探究焰心中参与燃烧的物质的成分 |

点燃一根蜡烛,用一把带有手柄的小刀,将刀尖伸入火焰中最暗的部分,即焰心处,一段时间后取出,冷却,观察刀尖处的现象 |

冷却至室温后,刀尖处有油状液体和固体物质 |

| IV |

用镊子夹住一片白瓷片,将瓷片伸入火焰中最明亮的部分,即内焰处,观察现象 |

白瓷片表面迅速变黑 |

【分析和讨论】

(1)实验I中的实验现象为 。

(2)通过实验Ⅱ,你能分析出焰心处的物质具有的化学性质是 。

(3)实验III中,冷却后小刀表面的油状液体可能是 (填物质名称),生成油状液体的原因是 。

(4)实验IV的目的是 。

(5)分析实验IV中的现象,可推断出蜡烛火焰内焰处的物质中含有 (填物质名称),由此分析内焰处最明亮的原因是 。