据《文选》记载:“中朝,内朝也。汉代大司马、侍中、散骑诸吏为中朝,丞相以下至六百石为外朝也。”关于“内朝”和“外朝”的理解错误的是

| A.以丞相为首的“外朝”,逐渐退居到执行职务的地位 |

| B.“内朝”“外朝”之分始于汉武帝时期 |

| C.“内朝”“外朝”使管理国家的实权逐渐由相府向宫廷转移,解决了君权与相权的矛盾 |

| D.“内朝”由侍从皇帝的近臣构成,决策国家政务 |

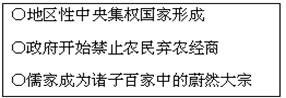

下表所列内容为中国某一时期的历史特征。这一时期文化领域的成就是()

| A.出现了我国第一部诗歌总集《诗经》 |

| B.开始出现私人讲学,教育学术下移 |

| C.发明世界上最早的指南仪器“司南” |

| D.中国以计算为中心的数学体系形成 |

据白寿彝《中国通史》记载:六朝时期大中型墓葬多数发现于长江中下游地区,在江苏、浙江、江西、湖南、湖北乃至两广与云南等地呈渐次下降分布,随葬品规格也依次降低。据此我们可以推断()

| A.南方依然保留宗法分封制度 |

| B.官僚统治阶级内部等级森严 |

| C.中原人口南迁逐步开发江南 |

| D.长江中下游成为全国经济重心 |

西汉武帝时期设立了十三个州,其中十一个州的名称沿用了《尚书》、《周礼》中的州名。这反映了()

| A.地方行政区划变化 | B.儒学的地位在上升 |

| C.监察体制走向成熟 | D.皇权专制得以巩固 |

2011年国际关系领域出现了阿拉伯之春(中东乱局)、伦敦之夏(社会骚乱)、华盛顿之秋(“占领华尔街”)、平壤之冬(金正日逝世)等重大事件。这些事件的背后反映出当今的世界形势呈现()

| A.缓和与紧张、和平与动荡并存 | B.国际恐怖主义泛滥 |

| C.乱象丛生,危机重重 | D.“一超多强”的局面被打破 |

1992年某日,莫斯科某学校一历史老师在上课时表示:“我不知道问什么问题,更不知道什么答案是正确的。”对此合理的解释是:因为他()

| A.反对政府加强思想文化控制 | B.对社会剧变感到茫然不解 |

| C.惋惜苏联的历史走向终结 | D.感慨科学技术发展日新月异 |