阅读材料,运用《政治生活》的知识回答下列问题。

材料一 全国两会闭幕至今已满一月,新一届中央高层频就国计民生发声,不仅国内外舆论广泛关注,也被普通民众口耳相传。3月23日,习近平在访俄期间指出,“文化交流是民心工程、未来工程,”要通过交流不断增强国家的文化软实力。4月9日,习近平在海南三亚考察期间强调,“不能以牺牲环境来换取人民并不满意的增长。”3月17日,在中外记者见面会上,李克强提出“要用开放促进改革,打造中国经济升级版。”要“向市场放权,为企业松绑,坚决反对官僚主义、形式主义和铺张浪费。”

(1)按照新一届领导人的上述要求,中国政府应该如何履行自己的职能?

材料二 3月26日上午,国务院召开第一次廉政工作会议,李克强对今年政府反腐倡廉工作提出了要求:一是简政放权。二是管住权力。三是管好钱财。四是政务公开。五是勤俭从政。六是依法促廉。这“二十四字要求”给权力涂上了防腐剂,为提高政府依法行政水平戴上了“紧箍咒”。

(2)要提高政府依法行政的水平应该做到哪几个方面?

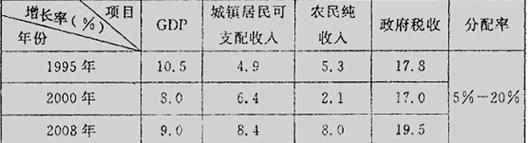

材料一1995—2008年我国经济及国民收入分配情况

注:①2010年我国GDP达397983亿元,超过日本跃居世界笫二位。

②分配率是指劳动者的工资总额占GDP的比例,是衡量国民收人初次分配公平与否的重要指标,市场经济成熟国家的分配率一般在54%—65%之间。

材料二 2010年我国经济工作的重点是“稳增长、调结构、促消费”,中央经济工作会议强调要更加注重扩大内需,尤其是要把刺激居民消费需求放在更加突出的位置,进一步增强消费对经济增长的拉动作用。提出要增强居民特别是中低收入者消费能力,要巩固扩大传统消费,积极培育新的消费热点,促进消费结构优化升级。

(1)概括材料一蕴含的经济信息。

(2)运用所学经济知识对材料一中存在的问题可能造成的不利影响进行分析

(3)运用《经济生活》的知识,并结合材料一、二,谈谈应如何促进消费需求、提高消费水平?

(18分)“民富”是目前人们最关注的热词之一。某校高三(1)班学生以“强国之道,藏富于民”为主题开展探究活动,同学们通过查阅、上网等途径收集资料,组织课堂讨论。发表看法。

甲同学:《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(以下简称《十二五规划》)提出居民收入与GDP同步增长,控制收入差距扩大。《十二五规划》与此前的规划有着本质差别,过去的规划追求“国强”,《十二五规划》则追求“民富”。“国强”到“民富”的转变成为《十二五规划》的亮点之一,将成为中国新一轮发展的新的动力和新的增长点。

乙同学:国家应该让老百姓的精神生活丰富多彩,拥有更多的精神财富。只有老百姓的口袋“鼓起来”了,精神“富起来”了,才是真正的民富。

(1)请你运用《经济生活》知识谈谈应如何实现“民富”目标。(6分)

(2)运用历史唯物主义的有关知识,说明从“国强”到“民富”的转变的正确性。(6分)

(3)请你从《文化生活》角度为老百姓精神“富起来”提出合理化建议。(6分)

(18分)阅读材料,结合所学知识,回答下列问题。

材料一 水是生命之源、生产之要、生态之基。黄河、长江哺育了中华民族,从古至今,气壮山河的水利建设,取得了举世瞩目的成就。治水使中华民族走向融合和统一。但时至今日,洪涝灾害频繁仍是中华民族的心腹大患,称之为“最大硬伤”、“明显短板”。现代社会,水利是“重要条件”、“基础支撑”、“保障系统”,具有很强的公益性、基础性、战略性。中央农村工作会议提出,要注重科学治水,突出加强薄弱环节建设,大力发展民生水利,不断深化水利改革,加快建设节水型社会,促进水利可持续发展,努力走出一条中国特色水利现代化道路。

材料二日前农村水利建设中最大的问题是所谓“最后一公里”的建设缺位问题,尽管利用国家投入修建了水库、主渠道等,但却难以通到田间地头。“最后一公里”农田水利建设是一项民心工程、德政工程,各级政府要高度重视,千方百计加大财政预算内投入,以“政府引导、民办公助、以奖代补”等方式建立多元化的投入机制;加强技术人员培训力度,培养

一支具有较高水平的农田水利建设技术管理人员队伍;把“最后一公里”作为农田水利建设重中之重来抓。

【注:最后一公里(Last kilometer),在英美也常被称为Last Mile(最后一英里/最后一公里),原意指完成长途跋涉的最后一段里程,被引申为完成一件事情的时候最后的而且是关键性的步骤(通常还说明此步骤充满困难)。】

(1)结合材料一,用唯物辩证法中联系的观点,说明我国加快水利发展的必要性。(4分)

(2)结合上述材料,运用政治生活知识,分析我国政府为什么要高度重视“最后一公里”农田水利建设?(6分)

(3)结合材料二,运用经济生活知识,说明怎样支持“最后一公里”农田水利建设?(8分)

(14分)阅读材料,结合所学知识,回答下列问题。

材料一 “十一五”时期,是少数民族和民族地区经济社会发展最快、城乡面貌变化最大、各族群众得到实惠最多的时期之一,民族地区GDP、财政收入增速每年高于全国平均增速,基础设施建设得到加强,公路、水路建设投入是“十五”时期的2.2倍,社会建设扎实推进,“两基”人口(基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲)覆盖率达到98.5%,为民族地区全面建设小康社会打下了比较好的基础。

材料二少数民族在长期的发展过程中,创造出了绚丽的民族特色和地域特色文化。这些具有原生性、唯一性、神秘性、多样性、不可替代性和群众参与性的民族文化,使民族地区成为大型的生态博物馆,但由于受经济条件和观念的影响,民族地区原生态文化面临失传的困境。

(1)结合材料一,从政治生活角度探寻“十一五”以来民族地区实现快速发展的原因。(8分)

(2)结合材料,运用文化生活的知识,就拯救并实现民族地区原生态文化的再生提出可行性建议。(6分)

(35分) 目前,高中生或多或少有些零花钱,将来走上社会也必然要与钱打交道。同样是高中学生,由于消费观不同,对待金钱的态度也不尽相同。某班举行了一次有关中学生消费状况调查,开展研究性学习活动。

第一小组收集到以下材料:金钱能买到床铺,却买不到睡眠;金钱能买到补药,却买不到健康;金钱能买到食物,却买不到胃口;金钱能买到书籍,却买不到知识;金钱能买到钟表,却买不到时间。在人类社会中,有很多东西比金钱更重要,如高尚的人格、真诚的友谊、亲情等,都是金钱买不来的。

(1)如果就上述材料请你参加讨论,结合经济生活中相关货币理论知识,谈谈你对金钱的认识。(14分)

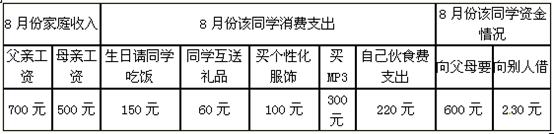

第二小组收集到本班王同学以下有关材料:

(2)根据材料,王同学可能存在什么样的消费心理?试简要分析(9分)

(3)如果就王同学的消费让你与他进行一次谈话,请写出你的谈话要点。(12分)