材料一 《非战公约》是在20世纪20年代后期欧美盛行“和平主义”的形势下,欧洲政治和美国政治交错发展到一定阶段的产物。它既没有杜绝秘密外交,也没有解决裁军问题。但是从国际法的角度来看,它还是一个重要文件,因为它强调了不侵犯的原则。然而,当真正的危险来临时,它只能成为纸上的“非战”

——袁明《国际关系史》

材料二 《日内瓦公约》是1864年至1949年间在日内瓦缔结的关于战时保护平民和战争受难者的一系列国际公约的总称。包括:战地公约、海上保护、战俘待遇、保护平民等。其中1949年日内瓦第4公约,有159条正文和3个附件,主要内容是:处于冲突一方权力下的敌方平民应受到保护和人道待遇,包括准予安全离境,保障未被遣返的平民的基本权利等;禁止破坏不设防的城镇、乡村;禁止杀害、胁迫、虐待和驱逐和平居民;禁止体罚和酷刑;和平居民的人身、家庭、荣誉、财产、宗教信仰和风俗习惯,应受到尊重;禁止集体惩罚和扣押人质等。

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评价《非战公约》。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出《日内瓦公约》体现的主要原则以及与《非战公约》内容的主要区别。

“创新是一个民族的灵魂。”中国作为一个历史悠久的多民族国家,在政治制度创新方面多有建树,而且其体系之完备,经验之丰富,影响之深远都是世界上其他民族不可比拟的。阅读下列材料,回答问题 (20分)

材料一:

材料二:(秦朝初年)“法令出于一”,“天下之事无小大,皆决于上。”

——《史记》

材料三:(明太祖)“罢丞相不设,析中书省之政归六部。”

——《明史》

材料四:(清人赵翼说)“国初承前明旧制,机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召。”

——《檐曝杂记》

请回答:

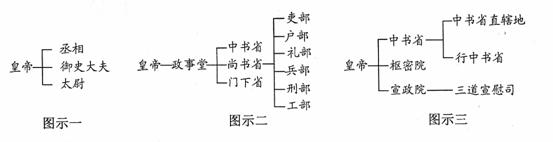

(1) 根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?(3分)

(2) 材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?(4分)你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?(2分)

(3) 明清时期是中国专制时代的晚期,材料三、材料四反映出这一时期君主专制制度有哪些新的变化?(6分)你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?(3分)

阅读材料,完成下列要求。

材料一 梁启超曾于1902年《新民之议》一文中指出:“凡一国之能立于世界,必有其国民独具之特质。上自道德、法律,下至风俗、习惯、文学、美术,皆有一种独立之精神。祖父传之,子孙继之,然后群乃结,国乃成。”那么,决定着中国历史存续与现代命运的精神是什么?自严复、梁启超、辜鸿铭始,中国知识界给出了种种界定,要言之,无非是爱国主义和改革创新两大主题。正如习近平同志在第十二届全国人大一次会议闭幕会上所讲:“实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神。”

——刘成纪《中国精神的传统基源与现代转换》

(1)根据材料归纳“中国精神”的含义。(2分)结合史实说明春秋战国秦朝时期“中国精神”为古代中华文明的辉煌定了基础。(6分)

(2)1840年后的时代特征迫使“中国精神”发生了怎样的“现代转换”。(2分)在“中国精神”的推动下,1840—1940年中国新兴的政治力量为中华民族的复兴作出了哪些努力?(6分)

材料二:

| 鸦片战争 |

八国联军侵华 |

甲午中日战争 |

洋务运动 |

维新变法 |

| 实业救国 |

师夷长技以制夷 |

新文化运动 |

辛亥革命 |

马克思主义 |

(3)从表格中选出三个关键词,提炼一个主题,并运用这三个关键词对该主题进行简要阐释。(要求:主题立意明确,关键词选择准确;文字说明逻辑清晰;史论结合。11分)

文化是社会政治和经济的反映,同时又影响着社会政治和经济。阅读材料,回答问题。

材料一 在历史中,儒学一直在发展与创新。唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。他在《原道》中说:“吾所谓道也,非向(先前)所谓老与佛之道也。尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——摘编自卞孝萱等《韩愈评传》

材料二 城市与生活材料二生活与观念

材料三 中国社会,论其大传统,一向重道义,轻功利……但在近代,急剧转变,争慕西化,竞求富强。

——钱穆《中国历史上的传统政治》

材料四“群聊”

QQ群是腾讯公司推出的多人聊天交流的一个公众平台。QQ群的理念是群聚精彩,共享盛世。

(1)结合材料一及所学知识,指出汉代儒学与孔孟儒学的不同之处.

(2)分析说明材料二所反映的历史现象与宋代理学兴起和发展之间的联系。若进一步探究宋代理学兴起和发展的原因,你认为还需要补充什么材料?举一例说明。

(3)依据材料三,指出中国社会“大传统”的特点。结合所学知识,分析近代中国“争慕西化,竞求富强”的原因。(6分)

(4)材料四中“群聊”时代到来的条件有哪些?(3分)你认为“群聊”的交往方式对社会人际关系的发展有何影响?(2分)

阅读下列材料:【历史——20世纪的战争与和平】

材料一太平洋战争期间日军兵力分配表(22分)

| 战争爆发时 |

1942年 |

日本投降时 |

||||

| 中国战场 |

太平洋战场 |

东南亚 |

中国战场、 |

太平洋、印度洋 |

中国战场(不含东北) |

东南亚、太平洋 |

| 35个师团 |

10个师团 |

7个师团 |

37个师团 |

15个师团 |

111万多人 |

不到10.9万人 |

材料二在如何看待中国战场问题上,美国总统罗斯福曾说:“如果中国屈服,会有多少日本军队脱身出来?那些军队会干什么呢?会占领澳大利亚,占领印度,会像摘熟梅子一样轻而易举地占领中东……那将是日本和纳粹的大规模钳形攻势,在近东某处会合,完全切断俄国同外界的联系,瓜分埃及,切断经过地中海的所有交通线,难道不会是这样吗?”

材料三

二战时期中美英三国经济损失、人员伤亡情况

| 中国 |

美国 |

英国 |

|||

| 伤亡 |

死亡 |

直接经济损失 |

间接经济损失 |

死亡 |

死亡 |

| 3500万人 |

2000多万人 |

62亿美元 |

5000亿美元 |

40.5万人 |

37.5万人 |

——以上材料均选自《世界近代现代史资料》

(1)依据材料一,可以得出什么结论?(4分)

(2)依据材料二概括罗斯福假设的结局,这一结局没有出现的主要原因是什么?(12分)

(3)结合材料一、二、三,简要评价中国的抗日战争。(6分)

阅读下列材料:【历史——20世纪的战争与和平】(18分)

材料一:法国收回阿尔萨斯和洛林,萨尔矿区交给法国开采,萨尔区由国际联盟代管15年;确定德波边界,把原来属于波兰的一些地区仍留给德国。总的来说,德国失去了原来领土的1/8,同时却保留下了10万平方千米历来属于波兰的领土。德国的领土缩小了很多,但却成功地避免了肢解,完整地保留了下来。

材料二:除中国外,缔约各国协定:一、新生中国主权的独立,及领土与行政之完整;二、给予中国完全无碍之机会,以发展并维持一有力巩固之政府;三、施用各种之权势,以期切实设立维持各国在中国全境之商务实业机会均等之原则;四、不得因中国状况,乘机营谋特别权利,而减少友邦人民之权利,并不得奖许有害友邦安全之举动。

请回答下列下列问题:

(1)材料一指的是什么条约哪方面的内容?是什么会议通过的?主要确立了哪些地方的统治秩序?(6分)

(2)材料二指的是什么条约?它是在哪一次会议上通过的?主要确立了什么地方的统治秩序?(6分)

(3)思考这两次会议之间有什么联系?这两次会议的实质是什么?它对世界历史有何重要影响?(6分)