(24分)“向海则兴,背海则衰”。21世纪是“海洋的世纪”,发展海洋事业已成为全世界的 —种广泛共识。阅读材料,回答问题:

材料一 无论是公元前5世纪至4世纪的地中海文明,还是15世纪开始的大西洋文明,都是伴随着航海和海洋商贸的繁荣而产生的。长期与海洋这样的自然环境抗争,使西方人具有很强的冒险精神和探险精神,渴求知识、乐于探究,追求天生自由,无拘无束。

材料二 从中华民族的发展本源一路探寻,我们的祖先曾一度创造出光辉灿烂的海洋文化。但中华民族对海洋的价值取向是“兴渔盐之利,行舟楫之便”,对海洋的认识始终离 不开“民以食为天”的祖训,锁定在“以海为田”的层次上。当航海活动走出了以小农经济为基础的封建秩序所能容忍的限度时,给予取缔就成为必然了。西方国家对海洋的价值取向,则是为争夺丰厚的海洋国家利益,进行海外贸易、掠夺资源和殖民拓土。东西方在海洋文化价值取向上的差异,决定了近代中西方截然不同的历史命运。

——王诗成《建设海洋强国需要先进海洋文化支撑》

请回答:

(1) 据材料一和所学知识,指出公元前5世纪至4世纪在地中海世界各领风骚、交相辉映的地中海文明的典型代表,(2分)并简述其政治方面的主要成就。

(2) 17至18世纪因重视海洋而崛起的国家主要有哪些? 最早开始罪恶的奴隶贸易国家是哪国?你的判断依据是什么?

(3) 有学者认为“汉代是古代中国走向海洋的一个重要标志,15世纪初是中国人称雄海上的时代”,其主要历史依据分别是什么?

(4) 据材料二,指出传统中国与西方国家在海洋文化价值取向方面存在的差异及其经济根源。(8分)你从中可得到什么启示?

阅读材料,回答下列问题。

材料一政治上的自由是公共自由,要保障公共自由,就应该避免把权力单独委托给一个人、几个人或少数人,因为一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验。为此,提出一条原则,要防止滥用权力,就必须用权力来约束权力,形成一种能联合各种权力的机制,其中各种权力既调节配合,又互相制约,即权力要分开掌握和使用。

——孟德斯鸠《罗马盛衰原因论》

材料二难道农民的儿子生来颈上带着圈,而贵族的儿子生来在腿上带着踢马刺吗?……一切享有各种天然能力的人,显然是平等的。……除了法律以外,不依赖任何别的东西,这就是自由人。

——《伏尔泰语录》

材料三人人享有自由平等的权利而不论其出身。人们应自由订立社会契约,组成国家。社会中应有“共同意志”,人人遵守。社会契约就是共同意志的体现,代表所有人的权利与自由。这是至高无上的人民主权,不可侵犯,不得转让,不受限制,不准分割。为维护这一主权,必须使人人在法律面前一律平等,包括立法、司法、守法、受法律保护和受法律制裁各方面的平等。政府官员只是人民委派的工作人员,不享有主权。随着政府职位诱惑力的加大,人民应采取更有力的监督手段。人们在行使自由权时,绝不允许损害他人的自由,否则他自身也就不自由了。这时,共同意志就要通过法律手段制裁他,“强迫他自由”。

——卢梭《社会契约论》

(1)归纳材料一所体现的思想,并指出这一思想的历史影响。材料二体现了什么思想?这一思想有何进步意义?

(2)据材料三,卢梭在国家学说、人权学说、法治学说诸方面,各提出了什么主张?

(3)在“自由”这个问题上,材料二与材料一、三各侧重什么?

历史上“民本思想”的继承、发展与创新,反映了中国思想史、政治史发展的重要特征。

视角一先秦时期的民本思想

材料一打破贵族的垄断,在思想界呈现出“以民本思潮等为代表的私学文化”,成为春秋战国时期的亮点。

——冯天瑜等著《中华文化史》

视角二明清时期的民主启蒙

材料二(上古的君王)“以千万倍之勤劳,而己又不享受其利”,他们“以天下为主,君为客。凡君所毕世而经营者,为天下也”。后世君主恰恰相反,“以君为主,以天下为客。凡天下无地而得安宁者,为君也”。

——根据黄宗羲《明夷待访录·原君》

(1)据材料一和所学知识,列举春秋战国时期“私学文化”中“民本思潮”的主张。(6分)这些民本思想的主要内涵是什么?依据材料二,黄宗羲提出了什么思想?

视角三孙中山的三民主义思想

材料三“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。”

——1905年中国同盟会政治纲领

材料四(一)国民党之民族主义,有两方面之意义:一则中国民族自求解放;二则中国境内各民族一律平等。(二)……若国民党之民权主义,则为一般平民所共有,非少数人所得而私也。……凡真正反对帝国主义之个人及团体,均得享有一切自由及权利。……(三)国民党之民生主义,其最要之原则不外二者:一曰平均地权,二曰节制资本。……(实行)耕者有其田……。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》

(2)新三民主义与旧三民主义相比,有了质的飞跃。据材料三、四,指出这一“质的飞跃”主要是指什么?从真正关注民生的角度看,新三民主义有哪些新发展?新三民主义体现了怎样的精神内涵?

视角四共产党的以人为本理念

材料五科学发展观的核心是以人为本。那么,以人为本的实质是什么呢?胡锦涛指出:“坚持以人为本,就是要以实现人的全面发展为目标,从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展,不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,切实保障人民群众的经济、政治和文化权益,让发展的成果惠及全体人民。”

——《科学发展观学习读本》

(3)运用“三个代表”重要思想进行解读,说明中国共产党提出的“以人为本”理念与先秦“民本思想”和近代“三民主义”的民生观的最大不同是什么?

对同一史实,不同史料可能有不同反映,探究历史应注意史料的适用性和局限性。阅读材料,回答问题。

材料一电影《我们热爱的家园》是美国在1950年拍摄的一部宣传马歇尔计划的名作。影片描述了一个法国小镇的战后生活。最初,在二战中被摧毁的小镇难以摆脱战争的痛苦。直到获得美国的财政援助,儿童才回到了学校,工厂才恢复了生产,小镇居民才可以正常地购买食物。

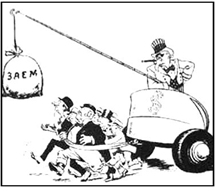

材料二漫画“美国最新式战车”(下图,1947年发表于苏联某杂志,图中俄文“ЗАЕМ”意为“财政贷款”)

结合材料一和材料二,分析电影和漫画的创作者对马歇尔计划的认识有何不同。他们的认识差异反映了当时怎样的国际格局?(10分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。凡未经议会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆为非法。设立审理宗教事务之钦差法庭之指令,以及一切其他同类指令与法庭,皆为非法。除经议会同意外,平时在本王国内征募或维持常备军,皆属违法。

——英国《权利法案》

(1)根据材料一指出,《权利法案》限制国王哪些权力?它的颁布对英国的政治体制产生怎样的影响?

材料二国会授权罗斯福进行大规模的干预及调节……,但在罗斯福新政的前期,最高法院与行政间则展开激烈的争吵。法官们……先后宣布新政的几个主要法令违宪,予以废止。

——据吴于廑、齐世荣主编《世界史》等改编

(2)根据材料二并结合所学知识,评价美国三权分立的制度设计。

古希腊罗马是古代民主思想与实践的摇篮,雅典的民主制和罗马的法律更是影响深远。阅读下列材料:

材料一“国家的最高权力机关,负责审议并决定一切国家大事。所有合法的公民均有参与权、知情权、发言权、选举权和被选举权。”“所有公职人员从30岁以上的公民中选举产生,各机构内部实行集体负责和少数服从多数的原则。”

材料二“……是通过抽签从数个部落中各选数十人组成的。每数十人为一组,轮流执政,处理一些日常事务。”

材料三死者的财产需按其遗嘱进行处理……一家之主有权将他的财产遗留给任何他所喜爱的人。

——罗马法

材料四 “私有财产是神圣不可侵犯的权利,除非由于合法认定的公共需要的明显要求,并且在事先公平补偿的条件下,任何人的财产不能被剥夺。”

——《人权宣言》

请回答:

(1)指出材料一与材料二各反映了雅典民主制的什么特点?(4分)

(2)假如你生活在雅典的民主制全盛时期,作为一名合法公民,你能享受到哪些权利?(4分)

(3)依据材料一、二,结合所学知识,试对雅典民主制进行评价。(6分)

(4)恩格斯曾评价道:“罗马法……包含着资本主义时期的大多数法权关系。”请结合材料三、四及所学知识论证该观点 。(4分)