某同学对Cl2与KI溶液的反应进行了实验探究。反应装置如下:

通入氯气一段时间,KI溶液变为黄色。继续通入氯气一段时间后,溶液黄色褪去,变为无色。继续通入氯气,最后溶液变为浅黄绿色。

(1)已知I2+I- I3- ,I2、I3-在水中均呈黄色。为确定黄色溶液的成分,进行了以下实验。

I3- ,I2、I3-在水中均呈黄色。为确定黄色溶液的成分,进行了以下实验。

| |

操作 |

实验现象 |

| a |

取2~3 mL黄色溶液,加入足量CCl4, 振荡静置。 |

CCl4层呈紫红色, 水层显浅黄色。 |

| b |

取2~3 mL饱和碘水,加入足量CCl4, 振荡静置。 |

CCl4层呈紫红色,水层几近无色。 |

① 实验b的目的是 。

② 根据实验a中,水层中含有的粒子有 。

③ 实验a中水溶液颜色变浅的原因是 。

④ 为保证实验的严谨性,在实验a、b的基础上,需补充一个实验,该实验为 。

(2)通入氯气,溶液由黄色变为无色,是因为氯气将I2氧化。已知1 mol Cl2可氧化0.2 mol I2,该反应的化学方程式是 。

(3) 根据上述实验,请预测向淀粉-KI溶液中持续通入氯气,可能观察到的现象为 。

在世纪之交,罗马尼亚的炼金废水汇入尼罗河,导致大量鱼类等水生物死亡,造成世界级 的水污染事件。炼金废水中含有络离子[Au(CN)2]-,它能电离出有毒的CN-,当CN-与H+结

的水污染事件。炼金废水中含有络离子[Au(CN)2]-,它能电离出有毒的CN-,当CN-与H+结 合时生成剧毒的HCN。完成下列问题:

合时生成剧毒的HCN。完成下列问题:

(1)HCN的水溶液酸性很弱,其电离方程式为_________________,NaCN的水溶液呈碱性是因为_________________(用离子方程式表示)。

(2)室温下,如果将0.1mol NaCN和0.05mol HCl全部溶于水,形成混合溶液(假设无损失),

①___和___两种粒子的物质的量之和等于0.1mol。

②___和___两种粒子的物质的量之和比H+多0.05mol。

在25℃时,用石墨电极电解2.0 L,2.5 mol/L CuSO4溶液,如有0.2 mol电子发生转移,试回答下列问题:

⑴电解后得到的Cu的质量是,得到O2的体积(标准状况)是,溶液的pH是。

⑵如用等质量的两块铜片代替石墨作电极,电解后两铜片的质量相差,电解液的pH(填“变小”、“变大”或“不变”)

将等物质的量A、B气体,置于容积为2L的密闭容器中发生反应,当反应进行到8s末,达到该反应的限度,测得A的物质的量减少0.6mol,B的物质的量减少0.2mol,C的物质的量增加0.4mol,此时n(A):n(B):n(C)=1:2:1。

则:

(1)该反应的化学方程式为:;

(2)用生成物C表示的该反应的速率为:;

(3)反应前A、B的物质的量浓度是:。

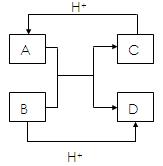

(1)已知 A、B、C、D是中学化学中常见的四种不同

A、B、C、D是中学化学中常见的四种不同 微粒,它们之间存在如图所示的转化关系.如果A、B是

微粒,它们之间存在如图所示的转化关系.如果A、B是 10电子离子,C、D是10电子分子,A、B、C、D均含有

10电子离子,C、D是10电子分子,A、B、C、D均含有 两种元素.请写出A、B、C、D四种不同微粒的化学式:

两种元素.请写出A、B、C、D四种不同微粒的化学式: A、B、

A、B、 C、D.

C、D.

(2)现有如下两个反应:(A)NaOH + HCl =" NaCl" + H2O(B)Zn + CuCl2 = ZnCl2+ Cu

①根据两反应本质,判断能否设计成原电池(A)(B)

②如果能,实验结束后,称得两极质量差为12.9g,则转移电子的物质的量为__________.

③如果不能,说明其原因

(9分)下表为元素周期表的一部分,请回答有关问题:

| IA |

IIA |

IIIA |

IVA |

VA |

VIA |

VIIA |

0 |

|

| 2 |

① |

② |

||||||

| 3 |

③ |

④ |

⑤ |

⑥ |

⑦ |

⑧ |

||

| 4 |

⑨ |

⑩ |

(1)表中最活泼的金属是______,非金属性最强的元素是______;(填写元素符号)

(2) 最高价氧化物对应水化物酸性最强的化合物是__________;(填写分子化学式)

(3)表中能形成两性氢氧化物的元素是_______,分别写出该元素的氢氧化物与⑥、⑨的最高价氧化物对应水化物反应的离子反应方程式:

_____________________,___________________________;

(4)比较⑦、⑩单质氧化性的强弱:__________________________。