阅读下列材料:

材料一:从1607年开始,伴随着英国的殖民扩张,……到19世纪末20世纪初,英语逐渐发展成为一种世界语言。

——根据王恩涌《人文地理学》

材料二:“……英语,尤其是美式英语,似乎给予全世界的男人和女人——尤其是年轻人——一种‘充满希望’的感觉……”

——美国当代著名学者乔治·斯坦纳

材料三:民主、自由、文明、野蛮、团体、脑筋、目的、思想、精神……20世纪初流行的这些新词大都来自日本。素以“开明”著称的重臣张之洞,以反感并力禁使用“日本新词”闻名。一次他见到幕僚路某拟就之办学大纲中有“健康”一次,勃然大怒,提笔批道:“健康乃日本名词,用之殊觉可恨。”掷还路某。性格倔强的路某,针锋相对地回曰:“ ‘名词’亦日本名词,用之尤觉可恨。”两人不欢而散。反对用“日本名词”者如张之洞,却也无法摆脱“日本名词”的困扰。

材料四:现在有“世界第一强势语言”之谓的英语,也饱受到其他语言的严重“污染”。2006年《泰晤士报》曾发文评价“中式英语”(Chinglish)的影响。自1994年以来加入国际英语行列的词汇中,中式英语贡献了5%到20%,超过任何其他来源。

请回答:

(1)材料二反映的是二战以来,美式英语取代了英式英语的世界地位,这反映了什么实质问题?为什么会发生这种“易位”

(2)依据材料三,结合所学知识,分析20世纪初中国人无法摆脱“日本名词”的原因。

(3)依据材料四,结合所学知识分析,为什么会产生中式英语?

农业是国民经济的基础,我国农业经历了一个曲折的发展过程。阅读下列材料,回答问题。

【落日余晖】

材料一美国经济学家帕金斯认为:“14世纪到19世纪的中国,人口和粮食产量估计增加近五倍。所增加的产量中,只有近一半是由扩大耕种面积得到的,另外一半则是因为主要粮食的单位面积产量翻了一番”。

——《从世界看我国传统农业的历史成就》

(1)结合所学知识分析,14世纪到清代前期促使中国粮食单位面积产量提高的因素有哪些?粮食产量的增加产生了什么积极影响?

【陷入深渊】

材料二1840年鸦片战争以后,帝国主义侵略和日益苛重的封建剥削使农村经济江河日下。耕地很少增加,农具鲜有改进,许多地方水利失修。同时,帝国主义的洋枪大炮又使海禁洞开,从而促进了蚕桑、茶叶、棉花、烟草以至花生、大豆等经济作物的商品性生产;农村中带资本主义因素的经济成分也有进一步的增长。但由于帝国主义国家继续维护中国的封建统治,农村中的资本主义经济终于未能得到发展。

——《明清时期的农业》

(2)依据材料概括鸦片战争以后中国农村经济呈现出哪些特点?

【曲折发展】

材料三安徽省凤阳县小岗村的统计数字

(3)材料三反映小岗村什么变化?请简析其原因。

【书写新篇】

材料四党的十一届三中全会以后,对发展农业,小平同志提出了“一靠政策,二靠科学”的重要思想。靠政策一个方面“就是在生产关系上不能采取一种固定不变的形式,看哪种形式能调动群众的积极性就采用哪种形式。”再一个方面就是切实保障农民利益。靠科学就是大力推广农业科技,鼓励农民进行科学种田。

(4)在社会主义新农村建设时期,我们党和国家在发展农业中是如何践行“一靠政策,二靠科学”重要思想的?

2011年2月3日,某校高一同学举办了一场别开生面的“缅怀老舍,以史论文”活动,以纪念老舍先生诞辰112年。下面是活动中同学们对老舍经典话剧《茶馆》提出的一些问题,请你参与解决。

《茶馆》中有一位秦二爷,面对19世纪末20世纪初在中国出现的民间办厂热潮,他也跃跃欲试,他的理想是要建“顶大顶大的工厂!那才救得了穷人,那才能抵制外货,那才能救国!”后来,他不惜变卖家产,创办了一些实业,1916年前后他举办的这些企业最为红火。但20年代初他的企业迅速衰落了。

(1)你认为秦二爷会投资哪些行业?如果排除家乡因素,秦二爷最可能在哪些地区投资办厂?为什么?

(2)简要分析1916年前后为什么秦二爷的企业最为红火?

(3)正如老舍所说 :一个大茶馆就是一个小社会。请结合当时的社会背景分析秦二爷的理想迅速破灭的原因。

英国开始的工业革命极大地改变了人类社会的面貌,阅读材料,回答问题。

由于英国煤的蕴藏量非常丰富,建立工厂十分方便。那些高耸入云的烟囱,喷出缕缕烟雾,庞大的厂房,发出隆隆的轰鸣,打破了原来中世纪田园生活的恬静——历史已跨进了一个新的时代。

请回答:

(1)依据材料一分析英国经济“跨进了一个新时代”指的是什么?结合所学知识概括英国“跨进新时代”所具备的条件。(5分)

(2)“跨进了新时代”的英国,向世界展示了它的荣耀与自豪。1851年,第一届万国博览会在英国伦敦的“水晶宫”举行。下列展品中你认为可能出现在本届博览会上的

有。(2分,填写序号即可)

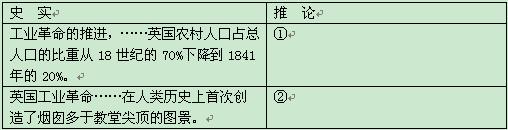

(3)工业革命是一把双刃剑,它给人类社会带来的影响也不例外。下列表格左侧是史实陈述,请你依据史实写出你认为合理的推论填写在右侧表格内。

【历史上重大改革眸】阅读下列材料,回答相关问题。

材料一克里米亚战争的失败对俄罗斯的民族主义者和斯拉夫派来说是一个严重打击,因为与许多事先就警告俄罗斯会因其没能跟上西方的脚步而即将遭到失败的西欧派人不同,斯拉夫派人则很有信心地预言俄罗斯专制制度的优越性将会导致一场可与1812年对拿破仑的胜利相媲美的胜利。实际上,这场失败暴露了旧制度的腐败和落后。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二“百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点。

——《回顾戊戌重温历史》(《光明日报》2008年12月7日)

材料三在明治维新期间,我们发现了一个奇特的现象。一方面日本全面学习西方,从军事、技术、政治体制一直到生活习惯,日本的精英阶层善于学习,全力促进日本的现代化和西化;另外一方面明治政府在改革过程中出现了许多矛盾和不符合西方现代化模式的改革措施,其改革过程中融入了大量日本本身的传统和文化的因素。

——刘涛《中国崛起第十四:从“万世一系”的宗教神话看日本的崛起》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,指出材料中“西方的脚步”和“旧制度”的内涵。

(2)据材料二和所学知识,指出史学界部分学者将戊戌变法看作是“中国现代化进程起点”

的主要依据。

(3)据材料三结合所学知识,指出日本明治维新“融入了大量日本本身的传统和文化的因

素”的主要表现。

(4)综合以上材料,俄、中、日三国近代化的改革给我们的重要启示。

【历史上重大改革眸】阅读下列材料:

材料一孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐用,诸侯亲服,获魏、楚之师,举地千里,至今治强。

——李斯《谏逐客书》

材料二九年(即太和九年,公元485年),下诏均给天下民田:诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩……(对实行两年休耕轮作的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐迁者听逐空荒……

——《魏书·食货志》

材料三市易法垄断货源,“凡商旅所有,必卖于市易”,结果造成“卖梳朴则梳朴贵,卖脂麻则脂麻贵”的局面。尽管王安石声称市易法的目的是“通有无,权责贱,以平物价,所以抑兼并也”……但是实际结果是“官中自为兼并”“商贾为之不行……而上下均受其弊”……市易法之弊,连最初倡行市易法的魏泽宗都“愤惋自陈,以谓市易主者摧固掊克,皆不如初议,都邑之人不胜其怨。”

请回答:

(1)根据材料一及所学知识,指出商鞅为实现人民“殷盛”而采取的措施。

(2)根据材料二,概括北魏孝文帝改革时鼓励农耕的措施并分析其作用。

(3)根据材料三,谈谈王安石变法失败的原因。