汉语“教育”一词始见于《孟子·尽心上》:“得天下英才而教育之。”教育的发展反映着时代的变迁。阅读以下材料,回答问题:材料一:西周时期,“官守学习,皆出于一,而天下以周文为治,故私门无著述文字”,到“周室东迁,庠序(地方学校)废坠,春秋二百四十年,诸侯学校之制见于经传者,亦只鲁僖公之立沣宫(古代的国家高等学校),郑子产不毁乡校二事,外此诸国,几未闻其有一二学校。”“天之失宫,学在四夷。”(《吕氏春秋·离谓》)记载邓析著有《竹刑》,他“与民之有狱者约:大狱一衣,小狱褚袴(短裤)。民之献衣褚袴而学讼者,不可胜数。”《论衡·讲瑞》说:“少正卯在鲁(聚徒讲学),与孔子并。孔子之门,三盈三虚。”

——据孙培青《中国教育史》整理

(1)概括材料一反映的社会变化,据材料并结合所学知识分析这种变化的主要原因。

材料二:张之洞的《劝学篇》、梁启超的《新民说》是十九世纪末二十世纪初相继发表的晚清具有代表性的有关教育的名著。以下(表1、表2)分别是两本书的部分目录及简介列表:

(表1)

| |

劝学篇·序 |

外篇 |

游学第二 |

农工商学第九 |

| 内 篇 |

同心第一(明保国保种保教) |

设学第三 |

兵学第十 |

|

| 教忠第二(陈述本朝德泽深厚) |

||||

| 明纲第三 |

学制第四 |

矿学第十一 |

||

| 知类第四(闵神明之胄裔) |

广译第五 |

铁路第十二 |

||

| 宗经第五 |

阅报第六 |

会通第十三 |

||

| 正权第六(辩上下定民志斥民权) |

变法第七 |

|

||

| 守约第八 |

变科举第八 |

|

(表2)

| 第一节 |

叙论 |

第十一节 |

论进步 |

| 第二节 |

论新民为今日中国第一急务 |

第十二节 |

论自尊 |

| 第三节 |

释新民之义 |

第十三节 |

论合群 |

| 第四节 |

就优胜劣败之理以证新民之结果而论及其法之所宜 |

第十四节 |

论生利分利 |

| 第五节 |

论公德 |

第十五节 |

论毅力 |

| 第六节 |

论国家思想 |

第十六节 |

论义务思想 |

| 第七节 |

论进取冒险 |

第十七节 |

论尚武 |

| 第八节 |

论权利思想 |

第十八节 |

论私德 |

| 第九节 |

论自由 |

第十九节 |

论民气 |

| 第十节 |

论自治 |

第二十节 |

论政治能力 |

(2)依据材料二中的信息指出两本著作所反映的基本指导思想,并结合所学知识指出张之洞、梁启超在人才培养目标的不同点。

材料三:我们多次说过,我国的经济,到建国一百周年时,可能接近发达国家的水平,我们这样说,根据之一,就是在这段时间里,我们完全有能力把教育搞上去,提高我国的科学技术水平,培养出数以亿计的各级各类人才。我们国家,国力的强弱,经济发展后劲的大小,越来越取决于劳动者的素质,取决于知识分子的数量和质量,有了人才优势,再加上先进的社会主我制度,我们的目标就有把握达到。中央提出要以极大的努力抓教育,并且从中小学抓起,这是有战略目光的一着。如果现在不向全党提出这样的任务,就会误大事,就要负历史的责任。

——1989年5月19日邓小平同志在全国教育工作会议上的讲话

(3)依据材料三并结合所学知识指出此次教育工作会议的意义。比较材料二,说明材料三中教育的性质发生了怎样的变化,并结合上述三则材料指出教育发展的根本任务。

阅读材料,回答问题:

发生在中国大地上的红军二万五千里长征是一次具有世界影响力的伟大远征,它改变了中国的命运,改变了世界历史发展的进程、创造了一种全人类都为之景仰的钦佩的精神!阅读下列材料,结合所学知识回答相关问题。

材料一 《我的长征》是中央电视台、北京东方昆仑文化传播有限公司联合制作、由崔永元担任主持人的大型电视活动,有20名体验者于2006年5月1日,在当年红军出发的地点开始踏上长征路,他们将用10个月左右时间,沿70年前红军长征主要路线,徒步至终点。

材料二大渡河,是一个无法让人不把石达开和红军联系在一起的地方。今天,在这里有一高大门楼,两侧有一副对联:“翼王悲剧地,红军胜利场。”1935年5月,在红军四渡赤水、巧渡金沙江后进入四川,准备向北穿过彝族地区,强度大渡河。当时,蒋介石曾放言:要让中央红军成为“第二个石达开”。(1863年5月14日,太平天国的名将石达开率4万多人马,在大渡河畔准备北渡时遭清军围堵而全军覆没。)

请回答:

(1)从政治、军事角度方面分析当年红军长征的原因。当年石达开是在什么历史背景下来到大渡河边、准备北渡的?

(2)红军强渡大渡河后,胜利进军,最终取得了新民主主义革命的胜利,其胜利的根本原因是什么?假如石达开北渡成功,你认为其最终结局会怎样?请说明理由。

阅读材料,结合所学知识回答下列问题。

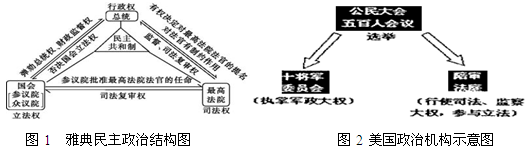

材料一 1787年宪法规定实行联邦制,采用三权分立、相互制衡的原则。这部宪法由序言和7条正文组成。第1条包括10节,规定美国国会的组成及其职权。第2条包括4节,规定总统的职权和产生办法。第3条包括3节,规定美国联邦法院的组成及其职权。第4条包括4节,主要内容是规定各州的权利。第5条主要是规定宪法修正案提出和通过的程序。第6条主要是规定联邦宪法和根据宪法制定的法律为全国最高法律,各州法官均必须遵守。第7条规定宪法经9个州批准后生效。

材料二

材料三 中国的政治制度抑或说中国的民主,必须同时满足两个方面的要求:一方面,必须最大限度地给予人民经济、政治、文化权利,给予国家主人翁的地位,以最大限度地调动人民建设的积极性、主动性和创造性;另一方面,又要求中国的政治制度必须是高度集中的,必须集中有效的社会资源,集中民力、民智,高效率地进行经济建设,实现经济社会的快速发展。

——过萍萍《从中西民主政治差别中观中国的民主政治及其现状》

请回答:

(1)根据材料一、二并结合所学知识分析,近代美国民主政治与古代雅典民主政治相比,在形式与地域上有何创新之处?概括美国维护民主制度的主要方式。

(2)根据材料三回答中国民主政治的主要原则是什么?除人民代表大会制度外,新中国建国以来还有哪些民主政治制度。

阅读材料,结合所学,回答问题:

材料一到了明代,土司制度日臻完备。明代将土官一律纳入国家统一的官制,而且将土、流截然分开,自成体系,界限十分清楚。有明一代,宣慰、宣抚、安抚、招讨、长官及蛮夷长官等司,纯属土职,是土司的专有名称。土司有文职和武职之分,文职属吏部验封司,武职属兵部武选司。隶验封司者布政司领之,隶武选司者都指挥使领之。土司官品共十四级,自从三品至从九品,皆按其名号为分等级。宣慰司宣慰使从三品,宣抚司宣抚使从四品……从官品上看,土府 、州、县等官与同级流官品级无异。宣慰使略低于布政使(从二品)而与布政司左、右参政(从三品)相当。土司承袭之权握于中央,没有朝命不得承袭。明代特别重视对土司子弟的教化,并把入学读书习礼作为土司替袭的必由之路,借以“变夷俗之陋,杜争夺之源”。明代以前,朝廷在经济上对土官的要求不严,或有贡无赋,或虽有贡赋而无定额。明代进了一步,每置一土司,皆定其赋税。土司平时必须“附辑诸蛮,谨守疆土”,防止境内发生骚乱、暴动及盗贼之事,维持地方治安,此即所谓“保境安民”。战时,土司必须听从征调,由朝廷任命的将帅统一调度指挥,配合有关军事行动。

——史继忠:《略论土司制度的演变》

材料二民族的区域自治是中华人民共和国领土之内的、在中央人民政府统一领导下的、遵循着中国人民政治协商会议共同纲领总道路前进的、以少数民族聚居区为基础的区域自治。一切聚居的少数民族,都有权利实行民族的区域自治,建立自治区和自治机关,按照本民族大多数人民及与人民有联系的领袖人物的志愿,管理本民族的内部事务。这就是少数民族当家作主的权利。

请回答:

(1)根据材料一,请从政治、经济、思想文化和军事方面简要概括明朝土司制度的主要特点。(不能照抄原文)

(2)对比材料一、二,并结合所学知识,分析新中国的民族区域自治制度与中国古代土司制度相比有哪些优势。

“自由”是人类重要的价值观,追求人的“自由”是实现近代化的重要内容。民主政治和市场经济是“自由”的制度保障。同时,自由也是有条件的。阅读下列材料,回答问题。

材料一早期的自由主义者面临的主要任务是反对绝对主义,争取个人的政治权利,争取宪政政府……到十九世纪中期,欧洲的主要国家和美国大致完成了这方面的任务。

——李强《自由主义》

材料二“如今女学堂也多了,女工艺也兴了,但学得科学工艺,做教习,开工厂,何尝不可养活自己呢?也不致做食,累及父兄、夫子了。一来,可使家业兴隆;二来,可使男子敬重,洗了无用的名,收了自由的福。”

——《秋瑾集》

材料三没有自由的秩序和没有秩序的自由同样具有破坏性。

——西奥多•罗斯福(1858-1919)

(1)结合材料一,从欧美政治文明的发展角度,指出19世纪以前欧美主要国家在反对绝对主义争取宪政方面取得的成就。

(2)材料二中秋瑾认为女性获得“自由的福”的条件有哪些?中国女性从传统的“三从四德”到近代以后收获“自由的福”,请根据材料结合所学,从社会转型的角度分析近代妇女解放的原因。

(3)材料三中西奥多•罗斯福的这句话在20世纪二三十年代得到了印证,请结合此时美国国内和国际形势来说明“没有秩序的自由”带来“破坏性”的表现。二战后西方国家在构建“自由的秩序”又有哪些措施?

(4)综合上述材料,你对“自由”有何看法?

历史一般是指构成人类往事的事件和行动,研究历史可以采取不同的历史角度。阅读材料,回答问题。

材料一十七八世纪这两个世纪应该是欧洲文明进入资本主义的前期,这两个世纪是西欧发展的关键。

这个时期是一个很复杂的时期。要按我们中国人非黑即白的看法呢,那这个十七八世纪就没有光明可言。君主专制这四个字就解释了。

——陈乐民《欧洲文明十五讲》

材料二明朝自宣宗(1398-1435)以后,很少皇帝能专注于国事,朝廷作为主要操在官僚手中,而皇帝则被赋予浓厚的神秘性格,仲裁百官间的争执,强迫性地执行开明专制。当时的士绅官僚,习惯于一切维持原状,而在这种永恒不变的环境中,形成注重内省的宇宙观,使今人看来,晚明时期显得停滞而无生气。

——黄仁宇《中国大历史-晚明:一个停滞但注重内省的时代》

材料三 1991年十集电视剧《外来妹》在中央电视台播出,轰动全国。《外来妹》讲述的是改革开放后六个从穷山沟来到广东打工的女性的不同命运。《外来妹》是最早反映广东地区外来打工者生活的电视剧,电视剧中的“外来妹”一词也由此走出广东,成为全国通用的词汇。

——改革开放三十年央视特别节目——《我们的三十年-我们身边的三十个细节》

(1)结合材料一和所学知识,试从经济、思想与科技的角度,简要分析17、18世纪西欧历史是如何体现发展的“关键”和“光明”的。这一时代的末期兴起了何种文学潮流?

(2)结合所学知识简述明朝中后期“注重内省”的相关史实;你是否同意黄仁宇“停滞”的判断,请说明理由。

(3)结合材料和所学知识分析“外来妹”(农民工)在20世纪80年代大量涌入广东,特别是珠三角地区的背景。