(8分)化学小组在老师的指导下,完成了一个兴趣实验。向包有Na2O2的脱脂棉中吹气,发现脱脂棉剧烈燃烧起来。于是他们决定探究脱脂棉燃烧的原因。请你参与他们的探究。

【提出问题】脱脂棉为什么会燃烧?

【查阅资料】

1. Na2O2是一种淡黄色固体,常温下能与CO2、H2O、HCl气体等物质发生反应,不能与N2发生反应。

2. 人呼出的气体的主要成分及含量:N2:74%;O2:16%;水蒸气:6%;CO2:4%

3. CO2既不与NaHCO3反应,也不溶于饱和的NaHCO3溶液。

【猜想与假设】

1. 可能是CO2与Na2O2反应产生了O2,释放出热量。

2. 可能是H2O与Na2O2反应产生了O2,释放出热量。

3. 可能是_______与Na2O2反应产生了O2,释放出热量。

【实验验证】

实验I:验证CO2与Na2O2反应产生了O2,释放出热量。

甲小组同学用图1所示装置(部分夹持装置略去)制取并收集了一瓶CO2气体,将包有Na2O2的脱脂棉放在燃烧匙中,伸入集气瓶,观察到脱脂棉剧烈燃烧。得出结论,猜想1成立。乙小组同学认为上述实验不足以证明CO2与Na2O2反应产生了O2,理由是__________。

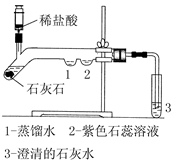

图 1

同学们经过讨论,对上述实验方案进行了改进,用图2所示的装置(部分夹持装置略去)进行实验验证猜想1成立。打开止水夹K,鼓入纯净、干燥的氮气一段时间后,关闭止水夹K。注入稀盐酸,观察到脱脂棉剧烈燃烧。

【解释与结论】

1.装置A中发生反应的化学方程式为________________。

2.装置B的作用是__________________。

3.装置C中盛放的药品是___________,作用是__________________。

实验II:验证H2O与Na2O2反应产生了O2,释放出热量。

请你设计一个实验方案,验证H2O与Na2O2反应产生了O2,释放出热量(写出实验步骤、现象及结论)___________。

为探究二氧化碳的性质,某同学设计了如图所示的实验:

(1)写出石灰石与稀盐酸反应的化学方程式:。

(2)用注射器注入稀盐酸,一段时间后,可观察到在1、2两处中有一处有明显的现象发生,该实验现象是。

(3)3处的澄清石灰水变浑浊,这是由于的缘故。

某化学兴趣小组的同学在学完《酸和碱的中和反应》后,集体创作了一个小魔术:“变色玫瑰”——用滤纸编制的白玫瑰喷洒无色液体乙后变红,继续喷洒该液体后又变为白色。组员揭密:喷洒无色液体乙前,白玫瑰先用某无色液体甲处理过;喷洒的无色液体乙是由两种液体混合而成的;组成甲、乙两种液体的物质都是初中化学常见的物质。

(1)液体乙可能是。

(2)液体甲中的溶剂是。

(3)玫瑰花由红色变为白色时发生反应的化学方程式可能是。

某校研究性学习小组在学习了双氧水分解制氧气的实验后,知道催化剂(Mn02,)能改变化学反应速率。到底Mn02是不是该反应的催化剂以及还有哪些因素与化学反应速率有关呢?

【小组讨论】:小明同学观点:化学反应速率与反应物的质量分数有关;

小红同学观点:化学反应速率与反应温度有关;

小峰同学观点:化学反应速率与有关。

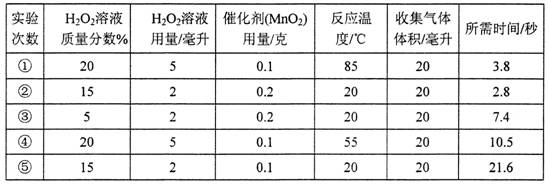

【设计实验】:为了验证他们的观点,设计并进行了以下实验:

(1)请你写出实验中所发生的化学反应方程式;

(2)____实验证明小明的观点是正确的,_______实验证明小红的观点是正确的。

| A.①和② | B.②和③ | C.③和④ | D.①和④E.②和⑤ |

(3)由以上实验能得出:其他条件相同时,反应温度越高或反应物的质量分数越大,则反应速率;

(4)加入Mn02后,H202分解的速率大大提高,为了证明Mn02是该反应的催化剂,必须检验其质量没有改变,可通过(填操作名称)将其分离出来称量,同时还应检验其没有改变。

同学们对美术组的环保石头纸(主要成分为碳酸钙,加入适量聚乙烯和少量胶合剂)展开探究:

[拓展实验一] 探究影响石头纸与盐酸反应快慢的因素

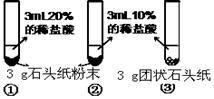

(1)甲、乙两同学设计实验如下:

| 甲 |

乙 |

|

| 实验过程 |

|

|

| 现象 |

试管①、②、③中产生气泡快慢的顺序为: ①>②>③。 |

|

| 分析结论 |

Ⅰ 碳酸钙与稀盐酸反应的化学方程式为 Ⅱ 对比甲同学实验①②可知,,化学反应的速度越快; Ⅲ 对比甲同学实验(填实验序号)可知,反应物的接触面积越大,反应速率越。 Ⅳ乙同学的实验中,数据记录纸上应该连续记录的实验数据是 和。 |

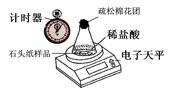

[拓展实验二] 测定石头纸中碳酸钙的质量分数

(2)甲组同学的方法是:(同温同压下,不同气体混合后体积等于混合前各气体体积之和。)将样品与稀盐酸反应,测定反应后生成CO2的体积,再换算为质量,最后根据CO2的质量求出样品中碳酸钙的质量。下图(Ⅰ)为石头纸与稀盐酸反应的装置,图(Ⅱ)用于测量CO2的体积。接仪器,夹紧弹簧夹,向a中加入一定量的水,如果a、b中有稳定的高度差,说明:装置(I)气密性(选填“良好”或“漏气”)

② 图(Ⅱ)装置中油层的作用是_;

③ 反应停止后,(填序号)可使反应前后

油层上方气体压强和外界大气压相同,此时

排出水的体积即为生成二氧化碳的体积。

A.水平移动量气管

B.上下移动量气管

下图所示为实验室常用的实验装置:

(1)写出下列仪器名称:a;b。

(2)实验室用高锰酸钾制取氧气时,应选择的发生装置是(填字母代号),化学方程式是,用双氧水制取氧气的化学方程式为。

(3)实验室用锌和稀硫酸反应制取氢气的化学方程式是,若将E装置中收集的氢气排出,应从(填c或d)口通入蒸馏水。

(4)装置C相对于装置B在操作方面的优势为。

A.可以随时加液 B.可以控制反应速率 C.可以控制反应发生与停止

(5)如图是某同学放置在桌面上的一瓶初中常见的无色纯净气 体,该气体可能是_____ (填化学式,只填一种),你如何用实验方法确定该瓶中盛放的气体___________________

(6)甲烷是密度小于空气,极难溶于水的气体。实验室用加热无水醋酸钠和碱石灰固体混合物的方法来制取。制取甲烷应选用的发生装置是,得到较纯净的甲烷应选用的收集装置是