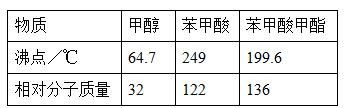

某化学小组以苯甲酸为原料制取苯甲酸甲酯。有关物质的沸点和相对分子质量如表:

I.合成苯甲酸甲酯粗产品

在烧瓶中加入12.2g苯甲酸和20mL甲醇(密度约0.79g/mL) ,再小心加入3mL 浓硫酸,混匀后,投入几粒碎瓷片,小心加热使反应完全,得苯甲酸甲酯粗产品。

(1)该反应中浓硫酸的作用 ,若反应产物水分子中有同位素18O,写出能表示反应前后18O位置的化学方程式 ,甲醇过量的原因 。

(2)如果加热一段时间后发现忘记加碎瓷片,应该采取的正确操作是 。

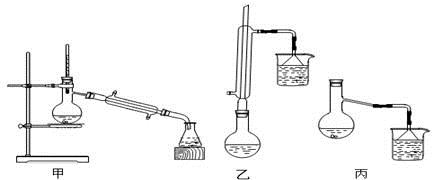

(3)甲、乙、丙三位同学分别设计了如图三套实验室制取苯甲酸甲酯的装置(夹持仪器和加热仪器均已略去)。根据有机物的特点,最好采用 装置(填“甲”、“乙”、“丙”)。

Ⅱ.粗产品的精制

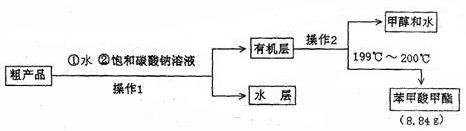

(4)苯甲酸甲酯粗产品中往往含有少量甲醇、硫酸、苯甲酸和水等,现拟用下列流程图进行精制,请根据流程图填入恰当操作方法的名称:操作I为 ,操作II为 。

(5)以上流程图中加入Na2CO3溶液后,放入分液漏斗中振荡、静置,要得到有机层,其具体操作是 。

(6)苯甲酸甲酯的产率为 。

某学生设计了三个实验方案,用以检验淀粉的水解情况。

⑴方案甲:淀粉液 水解液

水解液 中和液

中和液 溶液变蓝

溶液变蓝

结论:淀粉没有水解

⑵方案乙:淀粉液 水解液

水解液 无红色沉淀

无红色沉淀

结论:淀粉没有水解

⑶方案甲:淀粉液 水解液

水解液 中和液

中和液 有红色沉淀

有红色沉淀

结论:淀粉已水解

以上三种方案的设计及结论是否正确?如不正确,请简述理由。

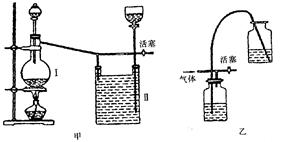

实验室里用一般的气体发生装置来制备Cl2,反应物即使在停止加热后反应还会继续一段时间,当要收集多瓶Cl2时,常有较多的Cl2逸散到空气中去,为了避免Cl2的逸散,并对多余的Cl2随时取用,有人设计了如下图的甲装置来制取Cl2:

(1)设计甲装置是依据了(填已学某仪器名称)的原理。甲中装置

Ⅱ(填能或不能)用乙装置来代替。

(2)甲中Ⅱ中盛有的液体是,该装置可看作是一个(填某仪器名称),简述其主要原理:

实验室里用下图所示装置制取纯净的无水CuCl2。试回答下列问题:

(1)写出烧瓶中发生反应的化学方程式,并标出电子转移的方向和数目。

(2)B处盛有饱和食盐水(或水),其作用是。

(3)C处盛放的试剂__________(填名称),其作用是。 (4)E处盛有___________(填名称),发生反应的离子方程式为_________。

(4)E处盛有___________(填名称),发生反应的离子方程式为_________。

(5)实验结束时,应先熄灭__________处酒精灯。

“碘钟”实验中,3I-+S2O82-=I3-+2SO42-的反应速率可以用I3-与加入的淀粉溶液显蓝色的时间t来度量,t越小,反应速率越大。某探究性学习小组在20℃进行实验,得到的数据如下表:

| 实验编号 |

① |

② |

③ |

④ |

⑤ |

| c(I-)/mol·L- |

0.040 |

0.080 |

0.080 |

0.160 |

0.120 |

| c(SO42-)/mol·L- |

0.040 |

0.040 |

0.080 |

0.020 |

0.040 |

| t /s |

88.0 |

44.0 |

22.0 |

44.0 |

t2 |

回答下列问题:

(1)该实验的目的是。

(2)显色时间t2=。

(3)温度对该反应的反应速率的影响符合一般规律,若在40℃下进行编号③对应浓度的实验,显色时间t2的范围为(填字母)

A <22.0sB22.0~44.0sC>44.0sD数据不足,无法判断

(4)通过分析比较上表数据,得到的结论是。

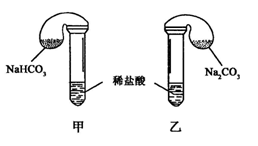

化学活动课上,三组学生分别用图示甲、乙两装置探究“NaHCO3和Na2CO3与稀盐酸的反应”,按表中的试剂用量,在相同条件下,将两个气球中的固体粉末同时倒入试管中(装置的气密性已检查)。

请回答:

(1) 各组反应开始时,装置中的气球体积先变大,该装置中反应的离子方程式是______。

(2)当试管中不再有气体生成时,三组实验出现不同现象,填写下表的空格。

| 组 数 |

试剂用量 |

实验现象 (气球体积变化) |

分析原因 |

① |

0.42 g NaHCO3;0.53g Na2CO3;3mL4 mol·L-1盐酸 |

甲中气球与乙中气球的体积相等 |

甲、乙盐酸均过量,n(NaHCO3)=n(Na2CO3),ν甲(CO2)=ν乙(CO2) |

② |

0.3 g NaHCO3;0.3 g Na2CO3;3mL4 mol·L-1盐酸 |

甲中气球比乙中气球的体积大 |

|

③ |

0.6 g NaHCO3;0.6 g Na2CO3;3mL 2mol·L-1盐酸 |

甲中气球比乙中气球的体积大 |

|

| 片刻后,乙中气球又缩小,甲中气球的体积基本不变 |

(用离子方程式表示) |