经济结构指国民经济的组成和构造。中国经济结构的变化,体现了生产力的发展和时代的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 社会制度的作用实际上产生两种效应。一种是拉动效应,而另一种则是滞后效应。……拉动效应主要是指社会制度有利于先进的生产方式替代落后的生产方式。而滞后效应则与之相反,其主要指的是社会制度不利于先进的生产方式代替落后的生产方式。

——摘编自李楠《小农经济结构变迁与资本主义萌芽》

(1)结合材料一,指出清朝前期社会制度的作用主要表现为哪种效应?结合所学分析造成这一效应的制度和政策因素。

材料二 鸦片战争以后,西方列强的经济侵略,摧毁了中国自身孕育的资本主义萌芽,瓦解着中国传统的封建经济,把中国卷入世界资本主义市场。中国面临“千古未有之变局”。

——摘自《历史学家茶座》

(2)依据材料二并结合所学知识,概述自鸦片战争后到19世纪70年代以前,中国经济结构出现了哪些变动?

材料三 浙江省温州地区二个重要年份的农业生产发展状况

| 年份 |

农业总产值(亿元) |

比上年 增长率 |

财政收入 (亿元) |

比上年 增长率 |

社会消费售 总额(亿元) |

比上年 增长率 |

| 1979 |

7.78 |

14.12% |

1.35 |

66.0% |

6.30 |

42.5% |

| 1993 |

44.53 |

8.7% |

18.68 |

54.4% |

92.51 |

36.3% |

——摘自《中共浙江省温州历史大事记(1949年5月——1994年12月)》

(3)根据材料三结合所学知识,指出表中两个重要年份农业发展的相关政策背景。(4分)

近代社会的民主思想和实践

材料一梁启超民权思想的核心是“以群术治群”,、他援引西方资产阶级的政治理论,阐述了君、臣、民之间的关系。他说:“君之与民,同为一群之中之一人,因以知夫一群之中所以然之理,所常行之事,使其群合而不离,萃而不涣。夫是之谓群术。”至于君与臣,也就象铺子中“总管”与“掌柜”的关系同样是为民众办事。他们的地位平等,没有尊卑之别,只有分工的差异。

——摘自赵书刚《从近代化视角看梁启超的民权思想》

材料二孙中山认为民权必须有法制作保证,国家的法律直接关系到人民的得益,应当体现人民的意志和保护人民的得益,因而人民应当有权创制法律。

——摘自刘杰《孙中山民权思想初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括梁启超民权思想的核心主张,并说明其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析孙中山与梁启超的民权思想的不同点,并说明孙中山是如何实践其民权思想的。

中国古代科举制是人类政治文明的伟大创举。阅读材料,完成下列要求。

材料一科举考试是(中国古代)选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”o这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

材料二 1 8世纪以前,欧美各国文职官员的选用,或实行个人赡徇制,或实行政党分肥制。这些文官任用方式不可避免地导致任用私人,带来结构性的贪污腐败,使各种无能之辈充斥于政府之中,……在西方社会倡导“自由、平等、博爱”的启蒙时期,科举制体现出的“机会均等”原则曾使许多人大为惊叹,……到19世纪四五十年代,英国工业革命已经完成,处于上升发展阶段的西方资本主义国家,在官员选用方面也日益要求向制度化、规范化方向发展。

——摘自刘海峰《科举制对西方考试制度影响新探》

材料三在科举废后不久即称赞科举的伟人是孙中山。民国刚成立,他就说:“任官授职,必赖贤能;尚公去私,厥唯考试。”孙中山对中国社会和讲究人情与关系的民族性有相当深刻的了解,后来在看到民国建立以后各路军阀拥兵自重、强权决定官员选任的状况之后,一再对科举制作出赞美的评价。

——摘自刘海峰《重评科举制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“科举制是封建社会‘平民政治…的内涵。

(2)根据材料二,分析西方国家改革文官任用方式的原因。

(3)根据材料三,说明孙中山两度称赞科举制的政治意图,并综合上述材料谈谈你对选官制度的认识。

国际间的互动与交流是历史研究的主要课题之一。

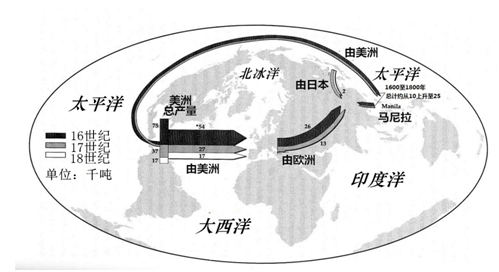

16至18世纪世界白银的生产、出口和接收示意图

(1)观察上图,说明16至18世纪国际白银流动的走向。结合所学分析这种走向出现的原因。

19世纪七八十年代,清政府派120名幼童赴美留学,揭开了近代中国留学潮的序幕,詹天佑是其中的杰出代表。20世纪初,中国出现留学日本的热潮。留日学生高达2万多人,黄兴等人成为辛亥革命的骨干人物。五四运动前后,再次出现留学热潮:以留美、留法、留苏为中心,留英、留德、留日等也有较大发展。胡适(留美)、邓小平(留法)、刘少奇(留苏)等人是这批留学潮中的著名人物。

新中国成立以后,留学生的主要去向是苏联。1951年至1958年留苏学生共7493人,79.6%学习工科和理科。改革开放后的30多年来,中国有120多万人到国外留学,遍布100多个国家和地区。与此同时,也有大量的外国留学生来中国学习。2011年,在华学习的外国留学人员总数首次突破29万人。

(2)依据材料并结合所学,解读近现代中外留学发展变化的历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

家庭——社会——国家

中国古代强调以家庭为本位的思想观念。任何人都无法脱离家庭而生活,家庭是人们物质生活的保证,家庭不仅提供其成员的全部生活资料,而且直接生产其中的绝大部分,这使人们产生了对家庭的强烈依赖。家庭是人们主要的生活场所,绝大多数人的大部分活动都限制在家庭或者家族范围内,很少与外界进行沟通。

(1)依据材料和所学,从经济角度分析中国古代家庭本位观念产生的原因及该观念的影响。

卢梭在《社会契约论》中写道:当自然状态中不利于人类生存的种种障碍,在阻力上已超过了每个个人在那种状态中为了自存所能运用的力量。……人类集合起来形成一种力量的总和才能够克服这种阻力……要寻找出一种结合的形式,使它能以全部共同的力量来卫护和保障每个结合者的人身和财富,并且由于这一结合而使每一个与全体相联合的个人又只不过是在服从自己本人,并且仍然像以往一样地自由。这就是社会契约所要解决的根本问题。

(2)依据材料概括卢梭认为的国家产生的方式及人们建立国家的目的。

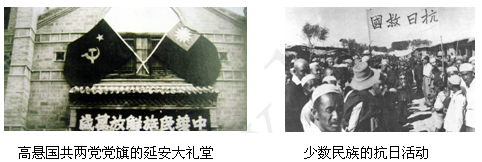

(3)有学者认为抗日战争让中华民族的民族意识得到空前高涨,请结合上图及抗日战争相关史实谈谈你对这句话的理解。

政治文明是人类进步的主要内容之一。

张治平在《关于分权与制衡问题的探讨》一书中谈到:中国古代的分权主要以君权与相权,决策权、执行权与监督权的划分为表现形式。……伯利克里时代的城邦政治制度和国家权力系统,已具备了近代国家所具有的行政、司法、监督等国家职能,并开始向分权的方向过渡。

(1)根据材料和所学,说明古代雅典与古代中国设置“分权”的本质区别。

1796年9月华盛顿发表了著名的《告别演说》,其中说到:“我们政府体制的基础,乃是人民有权制定和变更他们政府的宪法。可是宪法在经全民采取明确和正式的行动加以修改以前,任何人对之都负有神圣的义务。”

(2)依据上述材料概括美国政体的特点,结合所学分析该特点产生的主要原因。(6分)

| 宪法的演变 |

主要内容 |

| 1954年宪法 |

国家的一切权力属于人民,公民在法律上一律平等 |

| 1975年宪法 |

取消了“公民在法律上一律平等”的原则;使公民的权利和自由的范围比过去狭小;国家依照法律在一定时期内剥夺地主、富农、反动资本家和其他坏分子的政治权利。 |

| 1982年宪法 |

加强民主与法制,保障公民的基本权利和自由。任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。国家维护社会主义法制的统一和尊严。 |

| 1999年修订 |

中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。 |

(3)依据材料,谈谈你对我国宪法演变进程的认识。