陶片放逐法(如图)的实行,对威胁雅典城邦民主的人具有震慑作用,是雅典维护民主政治的有力武器。这一方法创始于

| A.雅典城邦的初步形成时期 | B.雅典民主政治的奠基时期 |

| C.雅典民主政治的确立时期 | D.雅典民主政治的黄金时期 |

“天子之六工,曰土工、金工、石工、木工、兽工、草工,典制六材。”《礼记·曲礼》中这段文字反映的是古代中国手工业的哪种形态

| A.私营手工业 | B.家庭手工业 | C.官营手工业 | D.民营手工业 |

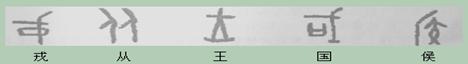

文字的发明是人类跨入文明社会的标志之一。下列选取的一组甲骨文主要反映了中国古代的

| A.宗法制 | B.分封制 | C.郡县制 | D.内外朝制 |

下列表述中材料与结论对应正确的是()

| 选项 |

材料 |

结论 |

| A |

从1858年到1903年,美国国民生产总值增长了约5到6倍 |

纽约取代伦敦成为世界金融中心 |

| B |

19世纪末期,俄国产业无产者的人数增速加快,1900年俄国产业工人约2百万,到1914年增至约3百万 |

1861年改革后俄国工业化进程未启动 |

| C |

1921年-1922年度,苏俄所收粮食税总额比此前规定的粮食征收指标减少了1.9亿普特 |

战时共产主义政策损害了农民的生产积极性 |

| D |

二战后初期到70年代,凯恩斯主义的经济政策盛行,政府主要通过运用预算刺激需求,实现经济增长和充分就业的经济目标 |

以国家对经济干预为主的经济政策 |

苏俄(联)一位国家领导人曾说:“在一个经济遭到空前破坏的国家里,在一个破产农民占人口绝大多数的国家里,如果没有资本的帮助,要保持无产阶级政权是不可能的。”下列选项对这段话的理解正确的是()

| A.“经济遭到空前破坏”主要是由于经历了卫国战争 |

| B.“资本的帮助”直接调动了农民的生产积极性 |

| C.为得到“资本的帮助”,国家实行“加速发展战略” |

| D.“资本的帮助”有利于突破资本主义国家的经济封锁 |