当我们沿着历史的轨迹追寻国家兴衰之道时,就会深深感到正是海洋主宰着一个民族的盛衰荣辱。阅读下列材料回答问题:

材料一 15世纪早期,海洋上曾有中国人频繁活动的身影。欧洲人直到1500年前后,才冲破茫茫大海的阻隔,把世界连成一个整体,海洋时代就此开启,然而中国,自……死后,中国人的身影就在海洋上消失了。从此,海洋带给中国人的不再是友谊和荣耀,而是噩梦的代名词,骨肉的离散与悲欢。

材料二 日益严重的海防危机,让当时的中国意识到海军建设的重要性,于是近代意义上的中国水师(海军)诞生了,然而,随着北洋水师的全军覆没,中国水师不仅输给了日本,同时再次导致骨肉分离。

材料三 李鸿章以变局观分析了中国已面对着“数千年未有之强敌”,指出中国海防的重点为“大沽、北塘、山海关一带”,主张“防敌兵沿海登岸,是外海水师铁甲船与守口大炮铁船的重任”。他分析了福建、上海二局造船的情况,认为“派中国学生、工匠赴国外学习是当务之急”。

——《论清政府筹办海防》

材料四 近两年来,南海问题成为世界关注的焦点。2011年以来,美国为实施亚太再平衡战略,与中国周边国家频繁军演,插手中国南海事务,妄图使南海问题复杂化。

(1)根据材料一并结合所学知识指出15世纪早期,在海洋上频繁活动中国代表人物是谁?海洋时代到来后,西方国家纷纷而来,他们踢我国门,抢我财富,割我领土,尽显强盗本质!请说说割占澳门和香港的分别是哪两个国家?

(2)材料二中近代意义上的中国水师(海军)诞生于哪一运动中?“北洋水师全军覆没,中国水师输给了日本”指什么事件?此事件中涌现出了哪位杰出的民族英雄?再次分离的骨肉指宝岛台湾,日本是通过什么条约割占的?

(3)据材料三并结合所学知识回答19世纪60—90年代清政府为加强海防采取的措施。

(4)综合上述四则材料和现实,请你说说中国应该怎样应对南海问题?

科学确定学习主题,可以提高我们的历史学习能力。分析下面两则材料,有助于我们对“列强的侵略和中国人民的抗争”这一主题的再认识。

材料一:在世界的东方,屹立着一个历史文化从未间断的国家─中国。然而,170年前,英国派出的只有7000人的远征军远道而来打败了这个拥有80万军力的东方大国;150年前10月的一天,“两个强盗走进了圆明园,两个胜利者一起彻底毁灭了圆明园”;110年前紫禁城依然巍峨庄严,但太和殿前却留下了中国在20世纪的第一年所遭受的巨大的国耻。

材料二:在民族耻辱面前中国社会各阶级、各阶层进行了顽强的反抗和斗争:“若鸦片一日未绝,本大臣一日不回”;“大将酬边尚未还,湖湘子弟满天山”;“此日漫挥天下泪,有君足壮海军威”,在中国历史上写下了可歌可泣的悲壮篇章,他们的不屈不挠、御辱自强成为推动中华民族走向复兴的动力。

(1)材料中“170年前”、“150年前”、“110年前”分别指的是发生在中国的什么事件?请用一句话概括这些事件给中华民族带来的恶劣影响。

(2)根据上述材料及所学知识回答,在巨大的民族耻辱面前,中国人民进行了哪些抗争?请举两例说明。这些抗争起到了什么共同作用?

(3)通过以上材料及问题的回答,谈谈你对“列强的侵略和中国人民的抗争”这一主题的认识?

材料分析题:(共19分)

材料一:我们唱着东方红,当家做主站起来;我们唱着春天的故事,改革开放富起来;继往开来的领路人,带领我们走进新时代,高举旗帜开创未来……

——《走进新时代》

材料二:东方红,太阳升……他为人民谋幸福,他是人民大救星, 他是我们的带路人,为了建设新中国, 领导我们向前进,为了建设新中国,共产党象太阳,照到哪里,哪里亮,哪里有了共产党,哪里人民得解放 ……——《东方红》

材料三:我出生在那一九七八,老爸说那一年变化真大,报纸上天天讨论真理的标准,安徽的农民偷着把土地包干,北京城开了一周的大会……早春的雷声,震撼了华夏……——《我的一九七八》

材料四:一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山 ……一九九二年又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇,……——《春天的故事》

根据材料回答下列问题:

问题一:材料一中所唱到的让我们“当家做主站起来”、“富起来”、“带领我们走进新时代”的人物分别是谁?歌词中的“旗帜”是指什么?这面旗帜的指导地位和指导思想分别是在哪两次会议上确定的?

问题二:材料二中的“他”是谁?社会主义道路探索时期,在以“他”为核心的党中央领导下,我国取得哪些重大成就?(请列举2项成就即可)探索社会主义道路上又出现了哪些严重失误?

问题三:材料三中的“北京城开了一周的大会”指的是哪次一次会议?“安徽的农民偷着把土地包干”开启了我国农村哪项改革?

问题四:材料四中的“一位老人”是谁?这位老人“在中国的南海边画了一个圈”指的是什么?之后,这个圈不断扩大,使中国对外开放出现了怎样的格局?1992年“在中国的南海边写下诗篇”指的是什么事件?

问题五:好的歌曲是历史发展的见证。通过以上歌词的分析,请写出围绕这四首歌曲的创作的主题。

综合应用:(共11分)

一个人的名字往往记载着一段历史,往往蕴含着一种深厚的历史渊源和深刻的时代背景,观察下列人名,回答问题。

甲:李援朝乙:刘国庆

丙:赵土改丁:贺西藏

问题一:甲所说的电影《上甘岭》源于哪一次战争?请列举此时期的一位民族英雄?

问题二:乙见证的“那历史性的一刻”是指什么?

问题三:丙的梦想实现得益于哪一历史性事件?法律依据是什么?

问题四:丁所说的“西藏人民的喜事”是指什么?

问题五:请你按照年龄大小排列甲乙丙丁四个人的顺序。

问题六:把上面提到的四件大事综合起来,请你确定一个探究的主题。

阅读以下材料,回答问题

材料一:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。——《中华人民共和国土地改革法》

材料二:安徽凤阳县粮食产量表

| 1980年产粮 |

1981年产粮 |

1982年产粮 |

| 5.02亿千克 |

6.70亿千克 |

7.15亿千克 |

请回答

(1)与材料一有关的历史事件是什么?该事件的完成时间是哪一年?

(2)材料二中粮食产量的变化是因为实行哪种制度导致的?这一制度是哪年实行的?这一制度的推行与新中国历史上哪一次会议有关?

建国后,中国共产党肩负民族复兴重任,领导全国人民进行艰难探索,成功开辟了一条中国特色的社会主义建设道路。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1952年中、印、美人均钢和电的产量对照表

| 国家 项目 |

中国 |

印度 |

美国 |

| 钢产量(千克) |

2.37 |

4 |

538.3 |

| 发电量(千瓦时) |

2.76 |

10.9 |

2949 |

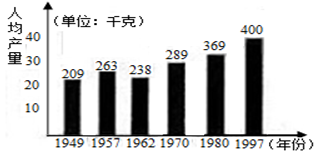

材料二建国后至20世纪末,我国粮食人均产量变化图

竖轴数字为100、200、300、400,右数第2条矩形数值为329

请回答:

(1)依据材料一,为改变落后状况,1953年党和政府采取了什么措施?有什么成就(至少三项)?有什么意义?

(2)依据材料二,导致我国1957—1962年粮食人均产量变化的主要原因是什么?这一原因在哪年得到调整?