阅读下列材料,回答问题。

材料一:市场是一种古老的制度。在中国历史的不同时期,市场不但在或大或小的范围里存在,而且常常扮演着重要作用。然而,有将近四十年的时间,市场从我们的社会生活中逐渐退出乃至消失,以至于整整一、两代中国人对于市场完全感到陌生。……最近十几年里,对我们日常生活以及我们生活于其中的世界影响最大最深刻的莫过于市场了。……

——梁治平《市场?国家?公共领域》

材料二:从宏观历史来看当人们津津乐道两个世纪以来的无数发明创造时,当人们享受着计算机、Internet、移动电话、飞机、汽车的时候,也不要忘记,这两个世纪也是血与火的世纪,而且我们同时享受着被污染的空气、水、阳光(紫外线增强)。前者固然是市场经济带来的,后者也是市场经济的孪生儿。展望21世纪,核战争的阴云是否真的已经消散,资源枯竭的危险是否真的已经被技术克服,环境污染能否靠拍卖污染权来治理,都还是未知数。在这种情况下,盲目地相信市场能自发地解决一切问题,每个人追逐个人利益能自动带来利益的最大化,无疑十分危险的。

——韩德强:《市场是什么》

请回答:

(1)中国古代唐、宋时期市场格局有何显著不同?这反映了什么问题?明清时期在市场发展方面出现怎样的新变化?

(2)“近四十年的时间,市场从我们的社会生活中逐渐退出乃至消失”的主要原因是什么?“最近十几年”中国的市场经济又是怎样建立起来的?

(3)以世界历史上的典型事例说明不能“盲目地相信市场能自发地解决一切问题”。为补市场之不足,二战后主要资本主义国家采取了哪些具体措施?

(4)根据材料二并结合所学知识评价市场经济。

阅读下列材料

材料一“三农”是近年来被持续关注的热点。中共十七届三中全会的重要议题是研 究新形势下推进农村改革发展问题。会议明确了在新的起点上推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则,是当前和今后一个时期全国农村改革发展的指导性文件。全会突出强调,在国际形势发生深刻变化、改革发展进入关键阶段的新形势下,必须毫不动摇地推进农村改

究新形势下推进农村改革发展问题。会议明确了在新的起点上推进农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则,是当前和今后一个时期全国农村改革发展的指导性文件。全会突出强调,在国际形势发生深刻变化、改革发展进入关键阶段的新形势下,必须毫不动摇地推进农村改 革发展。

革发展。

材料二随着英国毛纺业的发展和“价格革命”的影响,羊毛价格大幅度上涨,为了获得更大的利润,英国资本主义化的贵族强行圈占了大量土地,结果大批农民被赶出了土地。……美国代表着另外一种变更模式,随着工业革命的进步,美国农业机械化水平逐步提高,1892年内燃拖拉机在美国首先研究成功……1930年上升到93万台,农业基本实现机械化。与此同时,大规模农场经营占据农业生产形式的主导地位,……到1930年农场上升到629.5万个,平均每个农场经营面积增加到953亩。这些大规模农场耕作方式先进,单位面积农产品的收获量高,其农产品价格比经营小块土地面积的自耕农便宜。于是,那些继续耕种小块土地的农民不得不卖掉已经难以为继生存的那一小块土地,到现代大机器工业部门去谋生路。近代中国的农民离村发生在农村封建经济关系十分强大的背景下,农村中占主导地位的生产形式是小农经营,地主土地所有制及封建地租剥削广泛存在,封建高利贷关系十分盛行,广大无地、少地的小农阶层承受着巨大的人口压力,在旧式封建经济关系网中,再也无法生存下去了,进城谋生成了他们维持小农经济的必要补充。

回答:

(1)在中国古代封建社会中,曾出现过哪些土地制度?

(2)改革发展进入关键阶段的标志是什么?

(3)苏俄在列宁时期曾经对农业进行过哪些改革?对苏俄分别产生了怎样的积极影响?

(4)材料二对我国解决“三农”问题有哪些启示?

阅读下列材料

材料一历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络玮机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的职工就有数千人,是官局的两三倍。清初在苏州复置官局,设机800张,织工2330名。至康熙六年(1667)缺机170张,机匠补充困难,而同一时期苏州民机不少于3400张。“家杼轴而户纂组,机户出资,机工出力,相依为命久已。”

——摘自许涤新、吴承明主编《中国资本主义发展史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出明清之际江南手工业发展的特点。

材料二自中世纪晚期开始,乡村手工业特别是毛纺织业在英格兰东部、西部和约克郡地区快速发展。商人发放原料,回收产品,销往海内外,这种新型的“乡村制造业活动”被称为“原工业化”在此基础上发展起来的“工厂”,推动了手工业的发展。16世纪初,纽贝里的一家毛纺织“工厂”雇佣了1140名工人,其中三分之二为妇女和儿童。海外市场的需求大大刺激了此类“工厂”的发展,英国成为欧洲最重要的毛纺织品生产和出口国,1700年毛纺织品占国内出口商品的70℅。棉纺织业作为新行业随之兴起,其他行业也迅速扩张。机械化逐渐成为新的生产方式的重要特征,并在欧洲大陆广泛传播。

——摘编自【英】E.E.里奇等主编《剑桥欧洲经济史》等

(2)根据材料二并结合所学知识,说明19世纪中期以前英国工业发展的阶段性特征。

材料三如果我们想使和平的努力达到同我们战争的努力一样的水平,我们必须把和平的机构坚实地放在国际政治和经济合作的牢固基础之上。国际政治合作的基石是敦巴顿橡树园关于一个永久性的联合国的建议书。然而,只有我们今天面临的棘手的经济问题找到解决办法时,才能建立起友好的和建设性的国际关系。

——1945年罗斯福总统要求国会批准《布雷顿森林协定》的咨文

(3)根据材料三,结合所学知识指出,《布雷顿森林协定》解决“棘手的问题”的具体办法并概括罗斯福要求国会批准《布雷顿森林协定》的主要目的。

材料四 2008年9月,由次贷危机引发的金融危机呈恶化趋势。11月14日,欧洲央行行长特里谢在纽约经济俱乐部发表演讲时,表示为重塑世界金融体系,全球可能需要回归至最初的布雷顿森林体系,需要“重返纪律”,现在金融市场比任何时候都需要纪律约束。20国金融峰会上,英国首相布朗和美国总统布什也认为应该建立一种类似于布雷顿森林体系的新秩

序。

——《新华网》

(4)根据材料四,概括特里谢希望重建布雷顿森林体系的主要目的。与20世纪30年代相比,当前世界各国面对金融危机,强调加强国际合作的主要原因是什么?

阅读下列材料:

材料一 1872——1913年中国境内近代工业统计资料(资本:千元;比重:%)

年代 |

商办 |

官办和官商合办 |

外国人办 |

||||||

| 厂数 |

资本 |

比重 |

厂数 |

资本 |

比重 |

厂数 |

资本 |

比重 |

|

| 1872——1894 |

53 |

4697 |

9.6 |

19 |

16196 |

33.1 |

103 |

2800 |

57.3 |

| 1895——1913 |

463 |

90801 |

41 |

86 |

2 9269 9269 |

13 |

136 |

103153 |

46 |

请回答:

(1)材料一说明中国境内发展最快的是哪类企业?结合所学知识分析其原因?

材料二

(2)1945-1949年中国民族工业发展处于怎样的境地?参考材料二并结合所学知识,从国民政府政策措施的角度,简述导致民族工业处于这一境地的原因。

(3) 阅读下表,结合所学,从企业性质的角度划分“张一元”企业发展的历史阶段。

“张一元”大事年表

| 时间 |

事件 |

| 1900年 |

安徽人张文卿于北京市创办张玉元茶庄 |

| 1906年 |

在前门大栅栏开办第二家茶店,始称“张一元” |

| 1925年 |

创建福建建茶场,就地加工生产 |

| 1930-40年代 |

开始利用电台、电影等手段进行广告宣传 |

| 1956年 |

公私合营 |

| “文革”期间 |

先后改称红旗茶庄、大栅栏茶庄、闵春茶店 |

| 1982年 |

恢复张一元茶庄的名称 |

| 1992年 |

成立北京市张一元茶叶公司 |

| 1995年 |

建立茶叶生产基地——闽东茶叶公司 |

| 1999年 |

成立北京张一元茶叶有限责任公司,实行股份制 |

| 2002年 |

扩建为张一元饮品有限责任公司 |

阅读下列材料,问答问题。

材料一

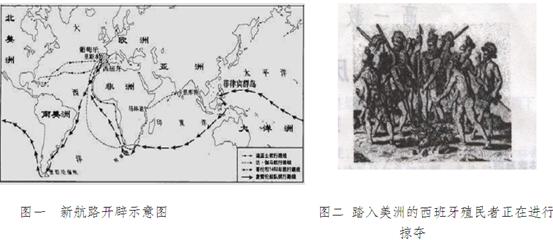

(1)材料一反映的历史事件对世界市场的形成各有何影响?

材料二有人描述20世妃初世界经济联系日益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,打电话订购世界上任何产品,想订购多少悉听尊便,同时,他也可以把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中;他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家。

(2)材料二反映了20世纪初世界经济发展形成了怎样的局面?促成这一局面最终形成的途径有哪些?

材料三 20世纪90年代以来,经济全球化成为世界经济发展的主要趋势之一。随着经济全球化的深入发展,反全球化运动也开始出现。1 999年世贸组织西雅图会议期间,发生了震惊世界的反全球化运动,并导致会议无果而终。在此后的一些重大国际会议期间,都爆发了反全球化的示威和抗议运动

999年世贸组织西雅图会议期间,发生了震惊世界的反全球化运动,并导致会议无果而终。在此后的一些重大国际会议期间,都爆发了反全球化的示威和抗议运动

(3)材料三中反全球化运动的出现,反映了经济全球化进程中存在着哪些重要问题?

(4)你认为应如何应对经济全球化运动?

阅读下列材料,回答问题。

材料一社会主义现代化建设从这里拉开序幕;党在社会主义初级阶段的基本路线从这里开始形成;社会主义在遭受严重挫折之后开始在这里重新焕发生机。

(1)材料一反映了哪一重大历史事件?它作出了哪些决策使中国经济“重新焕发生机”?

材料二

图一 1978年安徽省小岗图二1983年重庆开始图三 中国对外开放格局

生产队签订的全国第一份经济试点的报道示意图

承包责任书

材料三 到21世纪初,在我国已有95%以上 的商品资源实现市场配置,国家定价的商品不足5%,社会主要商品供求平衡和供大于求的达99%。

的商品资源实现市场配置,国家定价的商品不足5%,社会主要商品供求平衡和供大于求的达99%。

(2)材料二、三反映了我国为搞活经济而采取了哪些重大举措?

材料四中国部分年份经济发展指标简表

国内生产总值(亿 元) 元) |

城镇人口 (亿) |

上网用户总教 (万) |

恩格尔系数 (%) |

|

| 1978年 |

3624.1 |

1.7 |

57.5 |

|

| 2001年 |

95933 |

4.56 |

6800 |

41 .9 .9 |

注:恩格尔系数是指食品指出占家庭总指出的比重,它能够说明(反映)家庭生活活水平的程度。

(3)材料四反映了中国社会发生哪些重大变化?