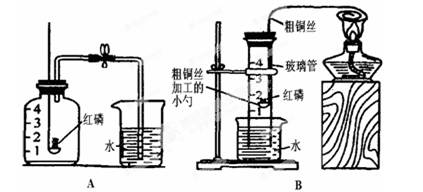

为探究空气的组成,小明用下图A所示装置进行实验。

(1)实验时,取下橡胶塞,点燃红磷后迅速伸入集气瓶中并旋紧橡胶塞,这时看到的现象是:_______________,该反应的符号表达式为_____________。

(2)小明又设计了如上图B所示的改进装置,其优点是:___(只需写一点)。从理论上分析,玻璃管内液面最终将上升至__处(填“1”、“2”、“3”、“4”),但实测结果液面往往偏低,其原因可能是:_______(只需写一条)。

(3)从课本镁条燃烧实验小明得到启发,于是他用镁代替红磷做起了这个实验,实验完毕,冷却后进入集气瓶中水的体积远大于总容积的1/5,若装置气密性良好,则可能原因是: _ 。

科学探究是奇妙的过程,请你一起参与并填写下列空白。

【提出问题】小森同学在滴加FeCl3溶液时,不小心把滴加FeCl3溶液的滴管放入到盛“双

氧水”(过氧化氢)的试剂瓶中,发现有大量的气泡产生。小森联想到用二氧化锰可作为过氧化氢的催化剂,他想FeCl3溶液能否也可以作为过氧化氢分解的催化剂呢?于是他做了以下探究。

【猜想与假设】FeCl3溶液能作过氧化氢分解的催化剂

【设计与实验】

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

| 在一支试管中加入5mL15%的H2O2溶液,然后滴入适量的FeCl3溶液,把带火星的木条伸入试管 |

FeCl3溶液可以催化分解H2O2 |

【讨论与反思】

已知FeCl3溶液中含有H2O 、Fe3+和Cl-三种微粒,小森同学又做了三种猜想:

猜想1:真正催化分解H2O2的是FeCl3溶液中的H2O

猜想2:真正催化分解H2O2的是FeCl3溶液中的Fe3+

猜想3:真正催化分解H2O2的是FeCl3溶液中的CI—

你认为最不可能的是哪一种猜想,。小森同学认为,要验证猜想,至少还需要做个对比实验。

甲同学认为Ca(OH)2与CO2能反应,而NaOH与CO2不能反应,因为实验室检验CO2用

澄清石灰水而不用NaOH溶液。乙同学认为甲同学的说法不完全正确。乙同学怎么通过

实验证明自己的观点呢?请你与乙同学一起在实验室完成以下实验。

【提出假设】NaOH溶液与CO2能反应。

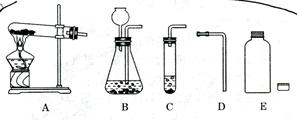

【设计方案】(1)常用和反应制取CO2气体;

(2)请从如图所示的实验装置中选出正确的制取装置(填字母),不选择其它发生装置的理由是。

(3)验证假设:

| 实验步骤 |

实验现象 |

结论 |

| 第一步:向集满CO2的塑料瓶中注入少量NaOH溶液,立即旋好盖子,振荡 |

NaOH溶液吸收了塑料瓶中的CO2气体 |

|

| 第二步:取上一步中所得溶液,加入盐酸 |

有关反应的化学方程式为 |

所以,假设成立。

(4)【总结与反思】丙同学认为还应该做一个对比实验,其理由是。

氢氧化钠固体如果密封不严,会发生变质,为探究学校实验室内某瓶氢氧化钠固体

变质情况,化学兴趣小组进行了如下实验:

(1)取少量该瓶固体样品置于试管中,向其中加入一种无色溶液,发现有气泡产生,该小组确定氢氧化钠已经变质,那么该小组同学加入的无色溶液可能是

(2)为了继续探究氢氧化钠的变质程度,该兴趣小组同学取了10g样品,溶于足量水配成溶液,然后向溶液中滴加含足量氢氧化钙的溶液,恰好得到1g沉淀和500g溶液,请计算出最后所得溶液中溶质的质量分数为多少?(计算结果精确至0.1%)

某兴趣小组的同学对实验室里久置于空气中变质的过氧化钠(Na2O2)固体的成分进行研究。

[查阅资料]

(1)过氧化钠化学性质很活泼,能与水、二氧化碳反应。

其中相关反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑ 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2

(2)Ba(NO3)2溶液、NaNO3溶液均为中性溶液

(3)[猜想与假设]猜想Ⅰ:固体为Na2O2、NaOH、Na2CO3

猜想Ⅱ:固体为NaOH、Na2CO3

猜想Ⅲ:固体为NaOH

猜想Ⅳ:固体为Na2CO3

[实验推断]

| 实验操作 |

实验现象 |

实验结论 |

| ①取少量固体于试管中,加水振荡直至完全溶解。 |

________________ |

猜想Ⅰ不成立。 |

| ②取少量①的溶液于试管中,滴加过量的Ba(NO3)2溶液。 |

________________ |

证明有Na2CO3存在。该反应的化学方程式为________。 |

| ③取少量②的溶液于试管中,滴加无色酚酞试液。 |

________________ |

证明有NaOH存在。 |

| 综合以上实验现象,说明猜想Ⅱ是成立的。 |

[反思评价]过氧化钠在变质成碳酸钠过程中除了资料中显示的两个反应外,还可能发生了其他反应,请把该反应的化学方程式写在下列横线上:

________________________________________________________________。

[拓展迁移]小组同学认识到过氧化氢(Na2O2)应该____________保存。

某兴趣小组同学为了验证铁和铜的金属活动性强弱,进行了如下的实验研究,请你回答有关问题:

[实验探究]

(1)甲同学设计的实验方案:取用砂纸打磨过的铁丝插入到盛有硫酸铜溶液的试管中,过一会儿取出铁丝,观察到铁丝表面_____________,得出结论铁比铜活动性强。

(2)乙同学设计的方案:(实验中所用铜片,铁片大小形状相同,且表面洁净光亮)

| 实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

|

铜片的表面无气泡产生 铁片的表面有气泡产生 |

铁比铜的活动性强 |

[讨论交流]

(1)铁片与稀硫酸反应一段时间后溶液中可能含有的溶质是______________。

(2)实验前乙同学在配置10%的稀盐酸时,用到的仪器有烧杯、量筒、胶头滴管,还缺少的一种仪器是______________。在量取蒸馏水的体积时,若仰视读数,则会导致盐酸的溶质质量分数_________10%(填“>”“<”、“=”)

[反思评价]

你认为乙同学的方案__________(填“合理”或“不合理”),理由是:______________

[拓展应用]

农药波尔多液的主要成分是硫酸铜,不能用铁制容器盛放波尔多液的原因是:

____________________________________(用化学方程式表示)