经济观念影响社会生活。阅读材料,回答问题。

材料一:朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。……逐末之人多,不但有害于农,而并有害于工也。

——清·雍正帝语

材料二:《中国与世博:历史记录(1851—1940)》一书中记述到:1851年伦敦博览会最受参观者瞩目的展品是蒸汽机、水力印刷机、纺织机械等技术型产品。1876年费城世界博览会,爱迪生发明的电报机首次展出,博览会会址建立了一个火车站,并建有通往各地的有轨电车线,突出交通设施建设成果。1904年美国圣路易斯世博会,向观众介绍了飞机和无线电。

上海买办徐荣村携自己经营的“荣记湖丝”以私人身份参加了伦敦世博会,获金银大奖。费城世博会是第一次真正有中国代表参加的世界博览会,中国馆的展品是丝、茶、瓷器、绸货、雕花器等。1904年圣路易斯世博会上,中国馆的展品仍是中国传统的农产品、手工业品和工艺品,汇聚了各种各样富有中华特色的游艺戏院、一间佛殿、一间茶室、一个东方美食园。

材料三:处于欧洲上升时期的人们,对黄金的渴望近乎到了癫狂。仅1545~1560年间,西班牙每年从新大陆就运回黄金5500公斤,白银246000公斤,在这次世界范围内的财富大迁移过程中,西班牙和葡萄牙成为了无可争辩的运输队,而荷兰和英国则成为这次财富大迁移的最终受益者。

——摘自方舟《从海洋开始人生的冒险家们》

请回答:

(1)依据材料一回答,在对外贸易方面,清政府的哪些做法也反映了上述社会经济思想主张?这些政策对中国的发展有什么重大影响?

(2)依据材料二并结合所学知识,分析世博会上中国展品与西方国家的展品的不同之处,并说明其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明大量贵重金属的涌入对欧洲社会的发展变化产生的影响。西班牙、葡萄牙成为“无可争辩的运输队”的实际含义是指什么?

阅读下面材料:

材料一 当时,尤其是十五世纪,绝大多数人口是自由的自耕农,尽管他们的所有权还隐藏在封建的招牌后面,……

在十七世纪最后几十年,自耕农即独立农民还比租地农民阶级的人数多。……大约在1750年,自耕农消失了。

材料二 16世纪至19世纪前期英国城乡人口统计表

| 时期 |

农村人口数 |

城市人口数 |

| 十六世纪 |

337.5万 |

112.5万 |

| 十九世纪前期 |

400万左右 |

800万左右 |

材料三 19世纪欧美主要城市和农村人口统计表

| 国家 |

农村人口(%) |

城市人口(%) |

| 英国(1851年) |

48 |

52 |

| 法国(1851年) |

75 |

25 |

| 俄国(1851年) |

93 |

7 |

| 美国(1851年) |

87 |

13 |

请回答:

(1)从材料一、二可看出,英国农村居民发生了什么变化?

(2)导致农村居民变化的主要原因是什么?英国农村居民的变化对英国社会经济产生了哪些重大影响?

(3)根据材料三和所学知识,我们可以得出哪些认识?

世界经济全球化是不以人的意志为转移的历史趋势。阅读下列材料:

从新航路的开辟开始,世界各民族、各地区的经济联系开始增多。工业革命以后,资本主义经济在世界范围内获得了空前的发展,世界市场迅速扩大。二战以来,交通运输技术的迅猛发展,特别是20世纪90年代以来信息技术的迅猛发展,把世界各国各地区更加紧密地联系在一起,加速了原材料、资本和劳动力的国际流动。跨国公司和各种国际组织成为经济全球化的强有力的推动者。两极格局的瓦解也为经济全球化扫清了障碍,绝大多数国家都实行了市场经济体制,推动了世界经济向全球化发展。

经济全球化是一把双刃剑,它既加速世界经济发展与繁荣,也加剧了全球竞争中的利益失衡。发达国家凭借资金、技术、市场和经营管理方面的绝对优势,成为经济全球化最大的受益者。对于广大发展中国家来说,经济全球化既是机遇,也是挑战。由于发展中国家的经济基础较差、技术水平低等原因,在经济全球化中处于劣势和被动的地位。因此,发展中国家在全球化过程中必须保持清醒的头脑,制定合理对策,在积极主动的参与中谋求发展。

请回答:

(1)任意列举出三个为开辟新航路作出贡献的航海家。

(2)英国工业革命完成后,通过一场什么战争签订了什么条约,从而使中国卷入资本主义世界市场?

(3)经济全球化迅速发展的原因是什么?

(4)为什么说经济全球化是一把双刃剑?发展中国家如何应对世界经济全球化?

根据下列材料和学过的有关知识,回答下列问题。

材料一:为了迅速增强经济实力和国防力量,苏联采取了优先发展重工业的方针,由农业轻工业为重工业的发展提供资金。在经济体制方面实行单一的公有制,实行高度集中地计划经济,建立相对独立于资本主义世界市场之外的经济体系。

材料二:但这种模式也存在严重弊端:片面发展重工业,导致农业和轻工业长期处于落后状态,人民生活水平提高缓慢;国家从农民那里拿走的东西过多,农民的生产积极性不高;长期执行计划指令,压制了地方和企业的积极性,阻碍了苏联经济的持续发展。特别是这种高度集中地计划体制后来因没有进行有效地改革而日益僵化,成为以后苏联解体的一个重要原因。

材料三:从美国爆发的危机,迅速扩展到其他主要资本主义国家,演变为世界性资本主义经济危机。各主要资本主义国家相继出现经济衰退或萧条。这场危机持续时间也相当长。直到1933年,美国等国才陆续走出危机阴影。危机的破坏性特别巨大,1929—1933年,资本主义世界的工业产量下降了三分之一以上,失业工人超过三千万。资本主义世界笼罩在空前绝望的情绪中,甚至有人哀叹:“世界末日已经来临”。

请回答:

(1)根据材料三概括这场席卷资本主义世界的经济危机有什么特点?首先发生在哪一个国家?罗斯福总统采用怎样的模式来应对经济危机?

(2)根据材料一、二苏联的斯大林模式有何特点?你认为斯大林模式有什么弊端?

(3)二战结束后,苏联进入和平建设时期,斯大林模式的弊端日益显露。对此,苏联有那三位领导人先后进行了改革?

阅读材料,回答相关问题:

材料一:“朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其未业。”

——清 雍正帝

材料二:“(老百姓有)五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。”

——《孟子》

材料三:“锄禾日当午,汗滴禾下土,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。”“春种一粒粟,秋收万颗子,四海无闲田,农夫犹饿死。”

——唐李绅 《悯农二首》

材料四:“……(农民)勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时……。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子女以偿责者。”

——西汉晁错《论贵粟疏》

材料五:春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力。伴随着封建土地私有的确立,以一家一户为单位男耕女织的小农经济渐步形成。那时的农民,生产主要是为了满足自家的基本生活需要和交纳赋税。这种自给自足的自然经济,是中国传统农业社会生产的基本模式。

请回答:

(1)依据一、二、三、四材料分析概括影响小农经济发展的有利和不利因素。

(2)依据材料五说说小农经济的突出特征。

附加题

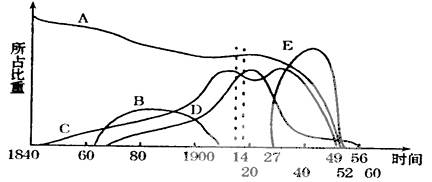

下图五条曲线反映了我国1840年—1956年五种经济形式的发展情况。

根据所学历史知识分别指出图中字母所代表的经济形式。

A 代表 B代表

C 代表 D代表

E代表