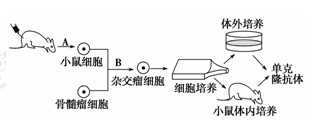

(15分)运用动物体细胞杂交技术可实现基因定位。研究发现:用人体细胞与小鼠体细胞进行杂交得到的杂种细胞含有双方的染色体。杂种细胞在持续分裂过程中仅保留鼠的染色体而人类染色体则逐渐丢失,只剩一条或几条。下图是人的缺乏 HGPRT 酶突变细胞株( HGPRT -)和小鼠的缺乏 TK 酶细胞株( TK -)融合后并在 HAT 培养液中培养的过程,结果表明最终人的染色体在融合细胞中仅存有 3 号染色体或17 号染色体或两者都有。已知只有同时具有 HGPRT 酶和 TK 酶的融合细胞才可在 HAT 培养液中长期存活与繁殖。

(1)体细胞杂交克服了 ,过程①常使用的方法是 。细胞融合完成的标志是 。

(2)过程②中,为了防止细菌的污染,所用培养液应该添加一定量的 ,此外还要定期用 处理细胞,使贴壁生长的细胞脱落形成细胞悬液。

(3)从实验中所起的作用可以判断HAT培养基是一种 培养基。

(4)从图示结果看,可以确定人的基因TK 酶位于17号染色体;该方法是否可以对鼠基因定位,为什么? 。

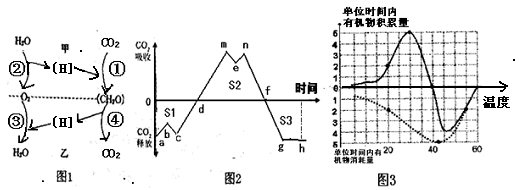

下图1为绿色植物紧密联系的两个生理过程(甲和乙);图2为该植物在盛夏一昼夜中吸收和释放二氧化碳的情况,其中S1、S2、S3分别表示曲线与时间轴围城的面积;图3表示该植物在适宜的光照、CO2浓度环境中,在不同温度条件下的净光合作用速率和呼吸作用速率曲线。请据图回答:

1.图1中过程甲表示。过程乙的完成,需首先经过过程将葡萄糖分解为丙酮酸,再经过过程将丙酮酸彻底氧化分解释放能量。

2.图2中曲线ab段上升的原因是, e点进行的生理过程可用图1中的 (甲/乙)过程表示,e点凹陷的原因是图1中的(用数字标号表示)过程减弱。

3.如图2所示,已知该植物能正常生长,则一昼夜该植物有机物的积累总量为(用S1、S2、S3的数学关系来表示),该植物一昼夜中有机物积累量最多的时刻是曲线上点对应的时间。

4.图3中45摄氏度时叶肉细胞中产生[H]的细胞结构是。

5.图3中,植物在不同温度条件下,光合速率最大值(用单位时间内有机物的合成量表示)(单位),当温度达到摄氏度时,光合作用有关的酶的活动降为0.

6.如果该植物每周合成的葡萄糖总量为1.35mol,消耗0.35mol葡萄糖。则不考虑无氧呼吸的情况下,该植物每周净释放氧气克。

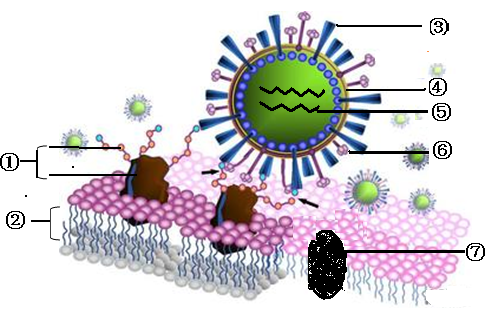

禽流感由甲型流感病毒引起,其病毒呈球状,表面有两种糖蛋白突起,具有抗原特性,分别是红细胞凝结素(简称HA蛋白)和神经氨酸酶(简称N蛋白)。HA和N各有“本领”,前者可以使病毒轻松附着在生物细胞的受体,使其感染;后者则会破坏细胞的受体,使病毒在宿主体内自由传播。图示H7N9禽流感病毒正在识别并结合人呼吸道上皮细胞,请分析回答:

1.写出图中字母所标注物质或结构:

③:;④:;⑤:。

2.膜上的蛋白质是生物膜功能的主要承担者,其分布形式通常与其功能相适应,如①与多糖结合后的功能是;贯穿在结构②中的蛋白质⑦的功能可能有(至少写出两点)。

3.H7N9禽流感病毒在复制时,直接参与合成红细胞凝结素的细胞器是

(不考虑能量系统)。假设H7N9流感病毒基因由m个核苷酸构成的8个负链的RNA片段组成,则该病毒基因组中含有个游离的磷酸基团。

4.H7N9禽流感病毒在正确识别并结合人呼吸道上皮细胞后,随后完成的生命活动是。

5.禽流感病人通常表现为头痛,发热,咳嗽,呼吸困难等症状。病人如果服用头孢霉素是否有疗效?请判断并说明理由:。

6.通常每一种病毒都有特 定的感染对象,例如人流感病毒主要在人际间传播,而禽流感病毒主要在鸟类及家禽间传播,一般不会跨物种传播,科学家发现病毒遗传物质序列通常与被感染对象遗传物质序列有相似的片段。现在,禽流感病毒(H7N9)能感染人类是由于,但暂时还没有在人际间传播的能力;如果猪同时感染H3N2(人流感病毒)和(H7N9),则可能发生,最终能产生在人际间传播的新型流感病毒,这 是我们最不希望看到的。

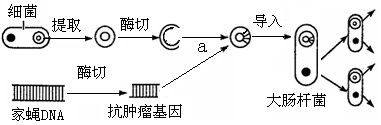

科学家发现家蝇体内存在一种抗肿瘤蛋白(且具有抗菌能力),受到研究者重视。临床使用发现此蛋白质对肿瘤确良好的疗效,可以通过基因工程技术导入大肠杆菌内进行大量生产。其过程大体如图所示:

(1) 在基因工程中,获取目的基因的方法有(至少写出两种)。

(2)图中a过程叫,它是基因操作的核心步骤。

(3)将抗肿瘤基因导入大肠杆菌,并在大肠杆菌细胞内成功表达产生了抗肿瘤蛋白,由于,因此在短时间内就能获得大量的抗肿瘤蛋白。

(4)细胞工程可以作为辅助手段,通过获得特定的单克隆抗体并与抗肿瘤蛋白结合制成“生物导弹”,以实现“靶向杀癌”。下面是单克隆抗体制备过程示意图,请据图回答:

① 图中A过程从小鼠的脾脏中取得的“小鼠细胞”是 细胞,要获得能产生抗肿瘤蛋白抗体的杂交瘤细胞至少要经过次筛选。从小鼠体内提取分离该细胞之前,给小鼠注射的特定的物质是 。

② 实验室无法单独培养能获得单克隆抗体的细胞。通过细胞工程获得的杂交瘤细胞由于具备的优点,使单抗技术获得成功。

请回答下列有关遗传学的问题。

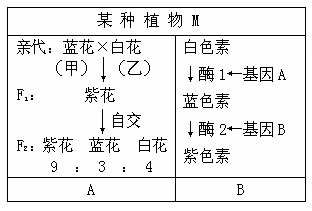

(1)下图A、B表示某经济植物M的花色遗传、花瓣中色素的控制过程简图。植物M的花色(白色、蓝色和紫色)由常染色体上两对独立遗传的等位基因(A和a,B和b)控制,据图回答问题:

①结合A、B两图可判断A图中甲、乙两植株的基因型分别为和。

②植物M的花色遗传体现了基因可以通过从而间接控制该生物的性状。有时发现,A或B基因因碱基对改变导致基因突变后,该基因控制的性状并不会改变,请从基因表达的角度说明可能的原因。

③ 若将A图F1紫花植株测交,产生的后代的表现型及比例为。

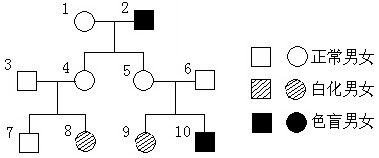

(2)临床医学上了解遗传病的规律对预防遗传病有重要意义。下图的某一家族的遗传病系谱图,回答有关问题:

① 如果色觉正常基因为B,红绿色盲基因为b,正常肤色基因为A,白化病基因为a,4号个体的基因型为。7号个体完全不携带这两种致病基因的概率是。

② 假设1号个体不携带色盲基因,如果8号个体与10号个体婚配,后代个体兼患两病的概率是。

生态农业集种植、养殖、休闲、环保于一体,是中国农业发展的重要方向。

(1)乌鱼具有较高营养价值并有多种药用价值。在养殖乌鱼时,为了研究环境因素对乌鱼塘中生物的影响,一组学生开展了研究性学习。他们选取了该池塘中的5种不同生物,并对其食物进行分析,结果如右表。

① 乌鱼的药用意义体现了生物多样性的__ ____价值,因它与泥鳅之间存在___ ___,所以它们属于两个不同物种。

② 根据上表分析,水蚤和泥鳅的关系是______ ____。调查池塘中乌鱼的种群密度可以采取的方法是。池塘中两种生物的减少可以使乌鱼种群密度上升。表中营养关系标明,占有两个营养级的生物是。在池塘空地种植农作物,可利用信息素防治有害昆虫,则信息素属于生态系统的信息。若该池塘被严重破坏后,经若干年形成了一片草地,该过程属于群落的___ ___演替。

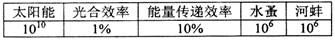

③ 在该池塘生态系统的生物群落内,C元素是以的形式进行传递的。在整个生长季节,流经各部分能量数值(单位:kJ)如下表。

乌鱼能从鱼塘获取能量的量是___ _ ____kJ。

④ 油漆和塑料中的多氯联苯是一种不易降解和排出体外的污染物,请用食物链(食物网)描述小球藻吸收该物质后,多氯联苯进入乌鱼体内的途径 __ _。

(2)某科研小组为生态农业提供可种植的作物参考时,对某植物光合作用速率的情况进行了探究,设计了图A所示由透明的玻璃罩构成的小室。

①将该装置放在自然环境下,测定夏季一昼夜小室内植物氧气释放速率的变化,得到如图B所示曲线,图B中c点的含义表示。装置A刻度管中液滴移到最右点是在图B一天中的___ ___点。

② 在实验过程中某段光照时间内,记录液滴的移动,获得以下数据:

| 每隔20分钟记录一次刻度数据 |

|||||

| …… |

24 |

29 |

32 |

34 |

…… |

该组实验数据是在B曲线的____________段获得的。

③ 如果要测定该植物真正光合作用的速率,该如何添加设置C?如何处理实验数据以获得真光合速率?

添加装置C:___________ _______________________________。

数据处理获得真光合速率:___________________ ___________。