阅读下列材料,回答我国古代经济发展的相关问题:

材料一 《史记》对西汉时期南方的描述:南方地广人稀,人们以稻米和鱼为主食,还采集果实和贝类为食┅┅刀耕火种,没有积蓄,大多都很贫困。

——《中国历史》七年级下册

材料二 (南朝时)江南地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

材料三 (宋朝时)朝廷……实仰东南之财赋,…….语曰“苏湖熟,天下足。”

——《中国历史》七年级下册

(1)阅读上述三则材料,说明了我国经济发展的什么现象?这种现象从哪个朝代开始,到哪个朝代最后完成?

(2)材料三中的“苏湖”指什么地方?当地最主要的粮食作物是什么?

(3)根据上述材料和所学知识,总结在我国古代经济发展的过程中南方农业的发展逐渐超过北方的原因有哪些?

(14分)材料一地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人民还可从山泽中采集植物果实和贝类为食物,放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物。也没有富裕之家。

---- 《史记》中描述

材料二江南之为国盛矣……地广野丰, 民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。 ”

---- 《宋史》

依据材料回答问题:

(1)材料二:记载的江南经济状况同材料 一相比,发生了什么变化? (2 分)

(2)材料二中认为江南经济发展的原因是什么?(不得摘抄原文)江南经济的原因还有哪些?

(3)江南经济的开发有何重大影响?综上所述,你认为对今天的经济发展有何启示?

习近平主席提出共同建设横跨欧亚的“丝绸之路经济带”的构想,引起了相关国家的强烈反响。阅读下列材料,回答问题。

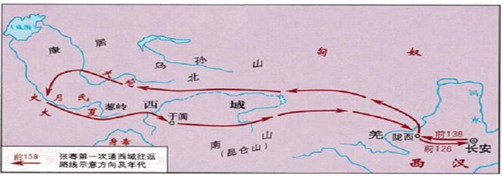

材料一

材料二沿着这条道路,中国的丝织品以及冶铁、凿井、造纸等技术相继西传,西方的皮毛、汗血马、瓜果以及佛教、魔术、音乐、舞蹈、雕塑等也纷纷东来。“丝绸之路”成为东西方经济文化交流的桥梁。

——摘自北师大版《中国历史》七年级上册

材料三在今年的博鳌亚洲论坛上杨洁篪表示,古代的丝绸之路是商贸之路,而今天的丝绸之路则把经贸合作放在重要位置。中国将与沿线国家对接发展战略……实现中国与沿线国家的共同发展。

——摘自新华网

(1)结合所学知识,请将图4丝绸之路路线中的A、E两处填写完整。

(2)材料二体现了丝绸之路的双向交流,其中佛教传入我国是在何时?改进造纸术,促进文化传播的关键人物是谁?

(3)综合上述材料,你认为古代丝绸之路在中外交往中有何重要地位?今天中国重提丝绸之路,共建“丝绸之路经济带”有什么现实价值?

古代专制主义中央集权制度对我国社会影响深远。阅读下列材料:

材料一中国几千年来一直采用君主制,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,这是占主导地位的制度。

——张岂之《中国文明史十五讲》

材料二张骞通西域路线图(北师大版初中历史教材(七上))

材料三中国古代的中央集权制度,从产生之日起,其组织机构就具有多民族、大一统的性质,其职能就具有维护、推动、发展和形成多民族、大一统国家的历史任务。

——《凤凰网》

请回答:

(1)材料一中的“制度”是谁首创?为加强对地方的统治,秦朝推行了什么制度?

(2)依据材料二和所学知识,指出汉朝西域主要是指我国今天的什么地区?写出张骞第一次出使西域的目的是什么?张骞出使西域最终起到了什么作用?

(3)请写出西汉政府在西域设置的机构名称。该机构的设置说明了什么?

(4) 秦汉时期,中原王朝与匈奴之间的关系有战有和,请各举一例说明。历史上各民族之间关系的主流是什么?由古及今,我们应该树立什么样的民族意识?

(5)依据材料三,概括中央集权制度对我国历史发展的积极作用。

和平与发展史当今世界的两大主题。但是,由于各种原因,国家之间、民族之间的冲突时有发生,世界和平不断受到威胁。2011年3月至今,利比亚的局势成为人们关注的焦点。为此,小华和小明围绕国际形势的发展变化,进行了一下探究,请你也参与。

任务一:梳理知识

(1)近代以来,造成利比亚等非洲国家贫穷落后和局势动荡的原因有哪些?

(2)简述凡尔赛——华盛顿体系中大国强权政治损害中国利益的表现。

(3)第二次世界大战反法西斯国家取得胜利的根本保证是什么?

(4)二战后霸权主义威胁世界和平的事例有哪些?

任务二:解决问题

小华:发展中国家要顺应经济全球化潮流,努力探索适合自己国情的发展道路。

小明:大国在世界政治格局多极化趋势中,要承担维护世界和平的责任,促进共同发展。

(5)请任选上面观点之一,结合史实加以阐明。

任务三:思考感悟

(6)通过以上探究,谈谈你的感悟

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(共14分)

材料一:虽然《九国公约》规定:“尊重中国之主权与独立及领土与行政之完整”,但会上中国提出的废除“二十一条”,取消外国在华势力范围和一切特权的要求并没有得到满足。而公约明确提出“施用各种之权势,以期切实设立并维持各国在中国全境之商务实业机会均等之原则”,实质上是对中国主权、独立和领土完整的粗暴侵犯。

材料二:“捷克斯洛伐克政府必须在10月1日起的10天内,把苏台德区和德意志人占多数的其他边境地区割让给德国;割让区内的军事设施、工矿企业、铁路及一切建筑,无偿交付给德国……”

(1)材料一中所涉及的《九国公约》是在哪次会议上签订的条约?

(2)根据材料并结合所学知识分析,我们应该如何理解《九国公约》的内容和实质?

(3)根据材料二的内容分析,此片段应是节选自历史上哪一重要文献?这一文献的签订在历史上留下了什么恶劣影响?

(4)反思上述材料中,中国和捷克斯洛伐克在国际舞台上的类似遭遇,你有何感想?