狄仁杰,并州太原人也。反以明经①举,授汴州判佐。时工部尚书阎立本为河南道黜陟使,仁杰为吏人诬告,立本见而谢曰:“仲尼云:‘观过知仁矣。’足下可谓海曲之明珠,东南之遗宝!”仁杰孝友绝人,在并州有同府法曹郑崇质,母老且病,当充绝域,仁杰谓曰:“太夫人有危疾,而公远使,岂可贻亲万里之忧!”乃诣长史蔺仁基,请代崇质而行。

仁杰仪凤中为大理丞,周岁断滞狱一万七千人,无冤诉者。时武卫大将军权善才坐误斫昭陵柏树,仁杰奏罪当免职,高宗令即诛之,仁杰又奏罪不当死。帝作色曰:“善才斫陵上树,是使我不孝,必须杀之。”左右属仁杰令出,仁杰曰:“……陛下作法,悬之象魏②,徒、流、死罪,俱有等差,岂有犯非极刑,即令赐死?法既无常,则百姓何所措其手足?……今陛下以昭陵一株柏杀一将军,千载之后,谓陛下为何主?此臣所以不敢奉制杀善才,陷陛下于不道!”帝意稍解,善才因而免死。

左司郎中王本立恃宠用事,朝廷慑惧,仁杰奏之,请付法寺。高宗特原之,仁杰曰:“国家虽乏英才,岂少本立之类,陛下何惜罪人而亏王法?必欲曲赦本立,请弃臣于无人之境,为忠贞将来之诫。本立竟得罪,繇③是朝廷肃然。”

越王贞④称兵汝南事败,缘坐者六七百人,籍没者五千口。司刑使逼促行刑,仁杰哀其诖⑤国误,缓其狱,密表奏曰:“臣欲显奏,似为逆人申理,知而不言,恐乖⑥陛下存恤之旨,表成复毁,意不能定。此辈咸非本心,伏望哀其诖误。”特赦原之,配流丰州,诸次于宁州,父老迎而劳之曰:“我狄使君活汝辈邪?”相携哭于碑下,斋三日而后行。诸囚至流所,复相与立碑颂狄君之德。 (《旧唐书·狄仁杰传》)

注:①明经:唐代科举中一种主要科目。 ②象魏:古代天子、诸侯宫门外的阙。制定了法律就在象魏上悬挂公布。“悬之象魏”就是公之于众的意思。 ③繇(yóu):由。 ④越王贞:太宗第八子,起兵反武则天,失败自杀。 ⑤诖(guà):连累。 ⑥乖:违背。下列句中与“今陛下以昭陟一株柏杀一将军”中的“以”的意义和用法相同的一项是( )

| A.可以一战 | B.祭以尉首 | C.策之不以其道 | D.先帝不以臣卑鄙 |

下面的叙述,符合原文意思的一项是:

| A.狄仁杰被人诬告,工部尚书阎立本当时做河南道黜陟使,查办此事后,称赞狄仁杰是没有被人发现的明珠。 |

| B.狄仁杰对朋友非常友善,得知郑崇质家有年老多病的母亲而要派去戍守边境时,主动请求代替郑崇质前往。 |

| C.狄仁杰敢于犯颜力谏,严明执法,使武卫大将军权善才、左司郎中王本立等受到了应有的惩罚。 |

| D.狄仁杰执法宽严有度,在越王贞起兵反叛一案中,私下请求皇上赦免了那些牵连犯罪的人及其家属,当地的父老乡亲都为他立碑颂德。 |

解释下列句中加点的词。

①周岁断滞狱一万七千人 ②坐误斫昭陵柏树

③此臣所以不敢奉制杀善才 ④我狄使君活汝辈邪 翻译下列句子。

⑴乃诣长史蔺仁基,请代崇质而行。

⑵此辈咸非本心,伏望哀其诖误。

阅读下面文字,回答问题。

题灯上人 ①竹卷

【明】李流芳 ②

往岁己酉北上,舟过莲泾,访双林上人于积善庵,出所画竹卷属余题字。以后每经吴门,数欲过庵中而不果。盖不见上人者,六年矣。幽窗净几,薰 ③茗相对,今日如复理 ④梦中也。

上人屋后有美竹千竿,净绿如拭,今遂化为乌有。而上人笔墨乃益进,新枝古干,披展森然,如见真竹,岂此君 ⑤神气都为上人摄尽,不复生理 ⑥耶?冁然 ⑦中一笑,遂题其后。甲寅清和月。

(选自《明清散文赏奇》)

【注释】①灯上人:即文中双林上人。上人,对和尚的尊称。②李流芳:字长蘅,明代著名画家,擅长题画。黄宗羲评价"长蘅无他大文,其题画册,潇洒数言,便使读之者如身出其间,真是文中有画也"。③薰:指薰香。④复理:重温。⑤此君:指竹。⑥生理:生机。⑦冁(chǎn)然:笑的样子。

(1)解释下面加点词的意思。

①数欲过庵门而不果

②而上人笔墨乃益进

(2)以下两个批注引用黄宗羲的评价。你认为这两个批注恰当吗?选择一处,结合句子和批注加以评析。

①上人屋后有美竹千竿,净绿如拭(批注:文中有画也)

②新枝古干,披展森然,如见真竹(批注:如身出其间)

(3)作者最后"冁然一笑",意味丰富。结合相关内容加以品析。

(4)根据表格,完成任务。

|

解释加点词,理解句意 |

探究 |

|

(1)出所画竹卷 属余题字(属: ▲) |

(3)灯上人让作者为他所画竹卷题字,作者题其所画竹卷。从两人的交往中,你感受到他们怎样的精神追求?结合文章内容作答。 |

|

(2)冁然一笑, 遂题其后(遂: ▲) |

阅读下面文字,回答问题。

沈怀清勘案

【清】徐承烈

绍兴沈怀清先生,名嘉征,由巡检 ①仕至臬司 ②。居官廉干和平,故自下僚 ③洊历大位。

公任江西浮梁令时,曾暂署某县篆。适城中常被盗,公履任后严缉之。凡城门出入者,皆盘诘焉,而绝无影响。一日大雪崩腾,署后有三层楼最高,可俯瞰山川城市。公治酒邀友至上层赏之。见城中万屋比栉,皆被雪漫,惟一家平屋数间,无片雪凝积,而微见烟起。公异之,使人踪迹其处,则邑中巨室也。主人远宦北方,携眷以往,楼屋厅堂悉皆封闭,而留一仆居门首守之。公疑其为盗薮,集兵役围其前后,入而搜之。至无雪之屋,果群盗潜伏焉。盖伙盗甚众,恐突烟起而动人疑,因就地作数灶,以供饮煮, 屋低人众兼之火气上冲是以雪不积聚遂群获之 。搜出脏物无算。有跳屋而逃者,悉为邻佑所禽。公讯之,则盗贿其家守门之仆,借屋以为巢穴,食物皆托其代购。群盗日惟高卧,夜则出劫,邑中富饶之家,无得免者,已数月矣。因公履任后,查缉严甚,不敢出城,而人初不料其窟于此处也,遂悉置之法。

〔选自《听雨轩笔记》)

【注释】①巡检:县级负责社会治安的官员,正九品。②臬司:主管一省司法的官员,正三品。③下僚:职位低微的官吏。

(1)参考表格提示的方法,解释加点词。

|

文言词句 |

方法 |

解释 |

|

①万屋 比栉 |

参考成语法;比翼双飞 |

|

|

②因 就地作数灶 |

查阅词典法:①接近,暴近、趋向;②完成,达到;③即使。 |

(填序号) |

|

③果群盗潜伏 焉 |

课内迁移法:三人行,必有我师焉(《<论语>十二章》) |

|

|

④悉为邻佑所 禽 |

语境推测法;联系上下文推断 |

|

(2)请问"/"给文中画线的句子断句。(限断三处)

屋低人众兼之火气上冲是以雪不积聚遂群获之

(3)用现代词语写出下面句子的意思。

公异之,使人踪迹其处,则邑中巨室也。

(4)沈怀清"由巡检仕至臬司",在仕途上能这样快速升迁是偶然的吗?请结合文章内容分析。

今年是徐渭诞辰500周年,相关部门打算修葺徐渭故居青藤书屋,设计组在拟订植物造景方案时搜索到下文。阅读文章,完成问题。

长物志卷二 花木

[明]文震亨 ①

弄花一岁,看花十日。 故帏箔 ② 映蔽,铃索护持 ③ ,非徒富贵客也 。第繁花杂木,宜以亩计。乃若庭除槛畔,必以虬枝古干,异种奇名,枝叶扶疏,位置疏密。或水边石际,横偃斜拔;或一望成林;或孤枝独秀。草木不可繁杂,随处植之,取其四时不断,皆入图画。又如桃、李,不可植于庭除,似宜远望;红梅、绛桃,俱借以点缀林中,不宜多植。梅生山中,有苔藓者移置药栏,最古。杏花差不耐久,开时多值风雨,仅可作片时玩。腊梅,冬月最不可少。他如豆棚、菜圃,山家风味,固自不恶。 然必辟隙地数顷别为一区若于庭除种植便非韵事 。更有石磉 ④ 木柱,架缚精整者,愈入恶道。至于艺兰栽菊,古各有方。时取以课园丁,考职事,亦幽人之务也。志《花木第二》。

【注释】

①文震亨:文征明曾孙。文家对花木造园等颇有研究,文征明有两方印章一刻"辛夷馆"一刻"玉兰堂"。

②箔:帘子。

③铃索护持:五代王仁裕《开元天宝遗事》有记;天宝初,宁王日侍,好声乐,风流蕴藉,诸王弗如也。至春时,于后园中,纫红丝为绳,密级金铃,系于花梢之上。每有鸟鹊翔集,则令园史掣铃索以惊之,盖惜花之故也。诸宫皆效之。

④磉:柱下的石墩。

(1)根据词句的结构和语境推敲下列加点字的意思。

①位置 疏密

②水 边石际

③ 艺兰栽菊

④ 课园丁,考职事

(2)用"/"给文中画横线处断句。

然必辟隙地数顷别为一区若于庭除种植便非韵事。

(3)结合注释,推测文中画波浪线句作者的未尽之意,补写于横线上。

故帏箔映蔽,铃索护持,非徒富贵容也,亦是 。

(4)关于花木种植,此文有哪些方面的经验可供设计组学习?仿照示例归纳。

种植的数量、 、 、 。

(5)青藤书屋如果遵循文震亨的审美观修葺,会出现类似《暮春归故山草堂》一诗中的花木景观吗?请结合诗、文相关词句简要分析。

暮春归故山草堂

[唐]钱起

谷口 ①春残黄鸟稀,辛夷花尽杏花飞。

始怜幽竹山窗下,不改清阴待我归。

【注】①谷口:故山草堂之所在。

[甲]

记承天寺夜游

[宋]苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

[乙]

西湖念语 ①

[宋]欧阳修

昔者王子猷之爱竹,造门不问于主人。陶渊明之卧舆,遇酒便留于道士。况西湖之胜概,擅东颍之佳名。虽美景良辰,固多于高会 ②。而清风明月,幸属于闲人。并游或结于良朋,乘兴有时而独往。鸣蛙暂听安问属官而属私曲水临流自可一觞而一咏。至欢然而会意,亦傍 ③若于无人。乃知偶来常胜于特来,前言可信。所有虽非于己有,其得已多。因翻旧阕之辞,写以新声之调。敢陈薄伎,聊佐清欢。

[注释]①此文写于欧阳修辞官退休流连颍州西湖山水之时。②高会:盛大的宴会。③傍,同"旁"。

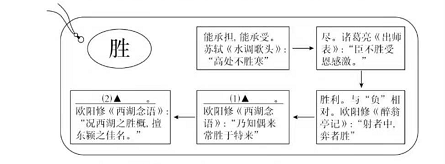

(1)下面是"胜"字的文言词义积累卡。请你结合所学,推测词义演进脉络,填写义项。

(2)用"/"给下面句子断句。(限断三处)

鸣 蛙 暂 听 安 问 属 官 而 属 私 曲 水 临 流 自 可 一 觞 而 一 咏。

(3)用现代汉语写出下面句子的意思。

①何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

②虽美景良辰,固多于高会。而清风明月,幸属于闲人。

(4)[甲][乙]两文中的"闲人"有多重内涵。请结合内容,说说你的理解。

学校文学社将举办"竹文化探秘"文学沙龙。苏老师提供了阅读文本,同学们提出了相关问题,请你参与讨论。

(一)

墨君堂记

(宋)苏轼

见人相与号呼者,贵之则曰公,贤之则曰君,自其下则尔、汝之。虽公卿之贵,天下貌畏而心不服,则进而君、公,退而尔、汝者多矣。独王子猷谓竹君,天下从而君之无异辞。今与可 ①又能以墨象君之形容,作堂以居君,而属余为文,以领君德,则与可之于君,信厚矣。

与可之为人也,端静而文,明哲而忠,士之修洁博习,朝少磨治洗谁,以求交于与可者,非一人也,而独厚君如此。君又疏简抗劲,无声色臭味,可以娱悦人之耳目鼻口,则与可之厚君也,其必有以贤君矣,世之能寒燠 ②人者,其气焰亦来至若雪霜风雨之切于肌肤也,而士鲜不以为欣戚 ③丧其所守。自植物而言之,四时之变亦大矣,而君独不顾。虽微与可,天下其孰不贤之?然与可独能得君之深,而知君之所以贤。雍容谈笑,挥洒奋述而尽君之德。雅壮祜老之容,被折偃仰 ④之势。风雪凌厉以观其操,崖石荦确 ⑤以致其节。得志,遂茂而不骄:不得志,瘁瘠而不辱。群居不倚,独立不惧。与可之于君,可谓得其情以尽其性矣。虽不足以知君,愿从与可求君之昆弟子孙族属朋友之象,而藏于吾室,以为君之别馆云。

(选自《苏轼文集》)

(二)

墨君堂

(宋)文同

嗜竹种复画,浑如王掾 ⑥居。

高堂倚空岩,素壁交扶疏。

山影覆秋静,月色澄夜虚 ⑦

萧爽只自适,谁能爱吾庐?

(选自《中华竹韵》)

[注释]①与可:文同,字与可,宋代画家、诗人。称竹为"君"始于王子猷,称墨竹为"墨君"则是文同的首创。文同是苏轼的表兄,苏轼的墨竹师从文同,两人情高谊雅,有不少酬和的诗文。②寒燠(yù):寒冷与温暖。③欣戚:欣喜和悲伤。④偃仰;俯伏仰起。⑤荦(luò)确:怪石嶙峋的样子。⑥王掾:即王徽之,字子猷,东晋名士、书法家。曾借别人的住宅居住,令种竹子,说"何可一日无此君"。

(1)下列各组句子中,加点词语释义相同的一项是

|

A.天下从而君之无异 辞 |

旦 辞爷娘去 |

|

B. 信厚矣 |

与朋友交而不 信乎 |

|

C.虽 微与可,天下其孰不贤之 |

微斯人,吾谁与归 |

|

D.余虽不 足以知君 |

不 足为外人道也 |

(2)文同为什么对竹情有独钟?联系上下文,结合下面句子中"独"的含义予以回答。

①而独厚君如此。

②而君独不顾。

③然与可独能得君之深,而知君之所以贤。

(3)《墨君堂记》全文对竹以"君"相称,作者仅仅是在写竹吗?请结合文章内容简要分析。

(4)《墨君堂》一诗尾联有深意。"萧爽"一语双关,既写环境特点,又写作者心境,那么"谁能爱吾庐"是在向谁发问?请结合诗文,谈谈你的理解。

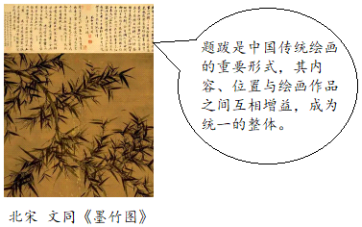

(5)毕业在即,文学社准备给如图的《墨竹图》加上题跋,印在毕业纪念册的扉页上,以示赠勉。你选下面哪个句话作为题跋?请简述理由。

A.风雪凌厉以观其操,崖石荦确以致其节

B.得志,遂茂而不骄;不得志,瘁瘠而不辱。

C.群居不倚,独立不惧。