学校文学社将举办"竹文化探秘"文学沙龙。苏老师提供了阅读文本,同学们提出了相关问题,请你参与讨论。

(一)

墨君堂记

(宋)苏轼

见人相与号呼者,贵之则曰公,贤之则曰君,自其下则尔、汝之。虽公卿之贵,天下貌畏而心不服,则进而君、公,退而尔、汝者多矣。独王子猷谓竹君,天下从而君之无异辞。今与可 ①又能以墨象君之形容,作堂以居君,而属余为文,以领君德,则与可之于君,信厚矣。

与可之为人也,端静而文,明哲而忠,士之修洁博习,朝少磨治洗谁,以求交于与可者,非一人也,而独厚君如此。君又疏简抗劲,无声色臭味,可以娱悦人之耳目鼻口,则与可之厚君也,其必有以贤君矣,世之能寒燠 ②人者,其气焰亦来至若雪霜风雨之切于肌肤也,而士鲜不以为欣戚 ③丧其所守。自植物而言之,四时之变亦大矣,而君独不顾。虽微与可,天下其孰不贤之?然与可独能得君之深,而知君之所以贤。雍容谈笑,挥洒奋述而尽君之德。雅壮祜老之容,被折偃仰 ④之势。风雪凌厉以观其操,崖石荦确 ⑤以致其节。得志,遂茂而不骄:不得志,瘁瘠而不辱。群居不倚,独立不惧。与可之于君,可谓得其情以尽其性矣。虽不足以知君,愿从与可求君之昆弟子孙族属朋友之象,而藏于吾室,以为君之别馆云。

(选自《苏轼文集》)

(二)

墨君堂

(宋)文同

嗜竹种复画,浑如王掾 ⑥居。

高堂倚空岩,素壁交扶疏。

山影覆秋静,月色澄夜虚 ⑦

萧爽只自适,谁能爱吾庐?

(选自《中华竹韵》)

[注释]①与可:文同,字与可,宋代画家、诗人。称竹为"君"始于王子猷,称墨竹为"墨君"则是文同的首创。文同是苏轼的表兄,苏轼的墨竹师从文同,两人情高谊雅,有不少酬和的诗文。②寒燠(yù):寒冷与温暖。③欣戚:欣喜和悲伤。④偃仰;俯伏仰起。⑤荦(luò)确:怪石嶙峋的样子。⑥王掾:即王徽之,字子猷,东晋名士、书法家。曾借别人的住宅居住,令种竹子,说"何可一日无此君"。

(1)下列各组句子中,加点词语释义相同的一项是

A.天下从而君之无异 辞 |

旦 辞爷娘去 |

B. 信厚矣 |

与朋友交而不 信乎 |

C.虽 微与可,天下其孰不贤之 |

微斯人,吾谁与归 |

D.余虽不 足以知君 |

不 足为外人道也 |

(2)文同为什么对竹情有独钟?联系上下文,结合下面句子中"独"的含义予以回答。

①而独厚君如此。

②而君独不顾。

③然与可独能得君之深,而知君之所以贤。

(3)《墨君堂记》全文对竹以"君"相称,作者仅仅是在写竹吗?请结合文章内容简要分析。

(4)《墨君堂》一诗尾联有深意。"萧爽"一语双关,既写环境特点,又写作者心境,那么"谁能爱吾庐"是在向谁发问?请结合诗文,谈谈你的理解。

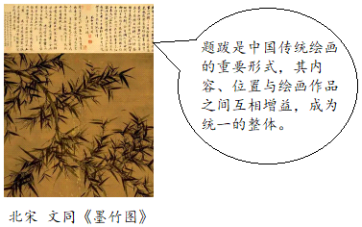

(5)毕业在即,文学社准备给如图的《墨竹图》加上题跋,印在毕业纪念册的扉页上,以示赠勉。你选下面哪个句话作为题跋?请简述理由。

A.风雪凌厉以观其操,崖石荦确以致其节

B.得志,遂茂而不骄;不得志,瘁瘠而不辱。

C.群居不倚,独立不惧。