现有一架天平、一个空烧杯、适量的水、石块、细线、待测液体。小红想利用上述器材测量待测液体的密度,以下是她设计的实验步骤,请你补充完整。

(1)向烧杯中倒入适量的水,用调节好的天平称出烧杯和水的总质量m1;

(2)如图所示,用细线拴住石块,使其全部浸没在烧杯的水中(水未溢出),且不与容器相接触。在右盘中增减砝码,并调节游码,测出天平平衡时砝码的质量和游码对应数值的总和为m2;

(3)将烧杯中的水全部倒净,再倒入适量的待 测液体,用天平测出其总质量为m3;

(4)____________________。在右盘中增减砝 码,并调节游码,测出天平平衡时砝码 的质量和游码对应数值的总和为m4;

(5)已知水的密度为ρ水,利用上述测量出的物理量和已知量计算待测液体密度的表达式 为: 。

如图是小红在“测量小灯泡的电功率”实验时连接的电路,小灯泡的额定电压为3.8V,电源电压恒为6V.

(1)请用笔画线代替导线,将甲图电路连接完整.

(2)电路连接正确后,闭合开关,发现小灯泡不亮,但电流表有示数.接下来应进行的操作是.

A.更换小灯泡

B.检查电路是否断路

C.移动滑动变阻器滑片,观察小灯泡是否发光

(3)当开关闭合,变阻器滑片P向左移动时,电流表示数,电压表示数.(选填“变大”、“变小”或“不变”)

(4)调节滑动变阻器使灯泡正常发光,电流表的示数如图乙所示,此时电路电流为A,小灯泡的额定功率为W.

在“探究凸透镜成像的规律”的实验中:

(1)在如图所示的实验装置中,要使像能够成在光屏的中央,你采取的调节方法是:___。

(2)实验过程中,当烛焰距凸透镜15cm时,移动光屏到某一位置,在光屏上得到一等大清晰的像,则该凸透镜的焦距是cm。

(3)接着使烛焰向右移动5cm,此时应该将光屏向________(选填“左”或“右”)移到某一位置,才能在光屏上得到倒立、(选填“放大”“缩小”或“等大”)的清晰实像。

(4)把图甲所示的一只点燃的蜡烛放在距离凸透镜2倍焦距以外的地方,在透镜的另一侧调节光屏位置可找到一个清晰的像。这个像是图乙中的,下列光学仪器的工作原理与该现象所反映的规律相同的是(填“放大镜”“照相机”或“投影仪”)。

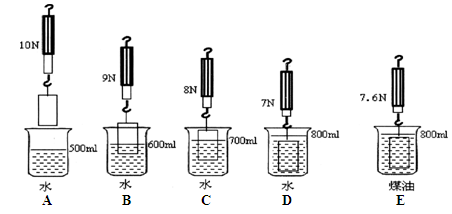

小明同学用一个弹簧测力计、一个金属块、两个相同的烧杯(分别装有一定量的水和煤油),对浸在液体中的物体所受的浮力进行了探究。探究过程如图所示,部分数据记录见右表。

| 实验序号 |

A |

B |

C |

D |

E |

| 排开液体的质量/g |

0 |

100 |

200 |

300 |

240 |

| 排开液体的重力/N |

0 |

1 |

2 |

3 |

(1)请将表格中的数据填全。

(2)分析图中的A、B(或A、C……),说明浸在液体中的物体受到(填方向)的浮力;金属块浸没在水中所受的浮力是N。

(3)分析图中的三图,说明浸在同种液体中的物体,受到的浮力大小跟物体排开的液体的体积有关。

分析图中的D、E两图,可以得到结论:。

(4)小明进一步分析、计算B、C、D、E四种情况下物体排开液体的重力,并与四种情况下浮力的大小进行了比较,得到的初步结论是。

阅读短文,回答问题:

巨磁电阻效应

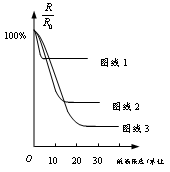

1988年阿尔贝·费尔和彼得·格林贝格尔发现,在铁、铬相间的三层复合膜电阻中,微弱的磁场可以导致电阻大小的急剧变化,这种现象被命名为“巨磁电阻效应”.

格林贝格尔发现,并非任意两种不同种金属的三层复合膜都具有“巨磁电阻效应”.三层膜中,只有两侧是铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中的一种,中间一层是不易被磁化的其他金属,才可能产生“巨磁电阻效应”.

用R0表示未加磁场时复合膜的电阻,R表示加入磁场后复合膜的电阻.实验测得,铁、铬组成复合膜的 与磁场强度的关系如图乙所示.三条图线中铁膜层的厚度均是3nm,图线1、图线2和图线3中铬膜层的厚度分别是1.8 nm、1.2 nm和0.9 nm.

与磁场强度的关系如图乙所示.三条图线中铁膜层的厚度均是3nm,图线1、图线2和图线3中铬膜层的厚度分别是1.8 nm、1.2 nm和0.9 nm.

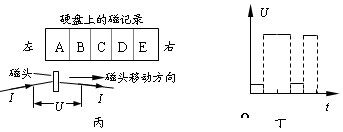

1994年IBM公司利用“巨磁电阻效应”,研制出“新型读出磁头”,用于家用计算机的硬盘中.这种磁头将磁场对复合膜阻值的影响转换成电压的变化来读取信息.

(1)以下三层复合膜可能发生“巨磁电阻效应”的是.

A.铁/钴/铁 B.钴/铜/钴 C.金/铝/金 D.铜/铁/铜

(2)图乙中所加磁场强度逐渐增强时,图线3对应复合膜的阻值的变化情况是.

(3)“新型读出磁头”可将微弱的磁信息转化为信息.该转化过程(是/不是)利用电磁感应原理.

(4)图乙中当磁场强度是20单位时,下列分析正确的是

A.图线1的阻值最大 B.图线3的阻值最大

C.图线1的阻值变化最显著 D.图线3的阻值变化最显著

(5)图丙中“A…E”是家用计算机硬盘某磁道.铁、铬复合膜的“新型读出磁头”中电流I保持恒定.磁头从左向右匀速经过该磁道的过程中,磁头两端电压U变化情况如图丁所示.如果用1表示有磁区域,0表示无磁区域,则用1和0表示图丙中ABCDE是.

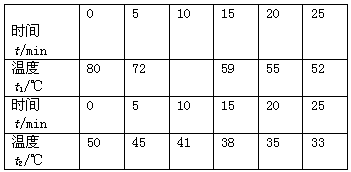

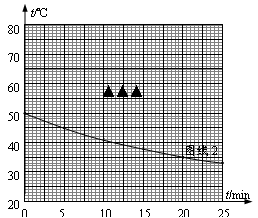

在比较相同厚度的海绵和棉花的保温性能的实验中,小明先用海绵包着装有热水的烧瓶,每隔5min测量一次水的温度,用t1表示.25min后,将海绵换成相同厚度的棉花,每隔5min测量一次水的温度,用t2表示,实验记录如下表.用表中数据作出t2-t图像如图中图线2所示.

(1)图示温度计是10min时t1的值,读数为℃.

(2)用海绵包裹时,25min内烧瓶中水的温度下降℃,此过程中瓶中水的内能(减小/不变/增加).

(3)两次测量的25min内,用海绵包裹时水放出的热量(大于/等于/小于) 用棉花包裹时水放出的热量.

(4)在坐标纸中作出t1-t图像.

(5)根据实验能否得出结论?如能,写出结论,如不能,请说明理由.

答:(能/不能).结论或理由:.