阅读下列材料:

材料一 “八大”根据综合平衡的原则,明确提出,在今后的经济建设中,必须坚持优先发展重工业,同时根据原料资金的可能和城市的需要,积极发展重工业,并且大力发展农业,相应地发展运输业和商业……

——摘自何沁主编《中华人民共和国史》

材料二 1965年中央明确指出:“第三个五年计划必须立足于战争。从准备大打、早打出发,把国防建设放在第一位,加快三线建设,逐渐改变工业布局。”

——1965年9月,国家计委《关于第三个五年计划安排情况的汇报提纲》

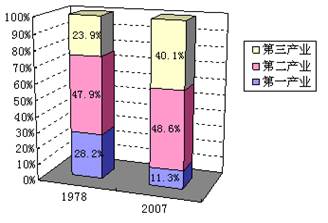

材料三 1978年、2007年我国产业结构图

请回答:

(1)依据材料一、二,指出20世纪50~70年代末期,我国产业结构调整措施的特点。

(2)依据材料三中的图说明我国产业结构的重大变化。并指出发生重大变化的原因。

中国古代政治制度不断调整和完善,以便维护统治和维护国家统一。它既包括中央官制和地方官制,也包括选官制度和监察制度。阅读材料,并根据所学知识回答问题。

材料一

请回答:1、图一、图三所示朝代在地方分别推行什么制度?有何共同作用?

2、图二体现的制度有何特点和影响?

材料二:科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

故愚以为八股之害等于焚书,而败坏人材有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。

——顾炎武《日知录》

3、依据上述材料和所学知识请评价:科举之善和八股之害。

材料三:北宋建立后,着重解决唐末以来藩镇割据问题,在加强中央集权的同时,也带来负面影响。

朱熹《朱子语类》说:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

4、请回答:北宋采取哪些措施加强中央集权的?带来哪些负面影响?(5分)

阅读下面材料,结合所学知识,回答问题:

材料一日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。 日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人……可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)据材料一,指出日本侵略者对中国形势的错误估计。材料中提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。(8 分)

材料二 16世纪以后,人类文明进程发生明显变化。对此有人写道:“……在这些世纪里,一个生气勃勃的新欧洲正在崛起……从哥伦布横越大西洋,达·伽马从葡萄牙出发,绕过好望角航行到印度西部海岸,从而开创了一个新的历史进程,欧洲的统治也迅速的扩大到全球,……(这一切)都发生在这些世纪里……”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(2)20世纪50年代至70年代,“生气勃勃的新欧洲”重新“崛起”。其主要原因是什么?对世界格局有何影响?

随着人类社会的不断发展,政治制度也在不断演进。阅读下列材料并结合所学知识回答问题。

材料一 秦朝统一多民族国家的形成,以皇权为中心的中央集权制度建立起来……最终皇权不断强化,中央集权逐渐得到巩固。到明清时期君主专制中央集权的政治制度发展到顶峰。

(1)依据材料一及所学知识列举中国古代加强君主专制中央集权的五项制度。(10分)

材料二 一位英国的宪法权威人士曾说:“上下两院如果做出决定,就是把女王本人的死刑判决书送到她面前,她也不得不签字。”

材料三2012年,86岁的英国女王已经登基60年了。她是英国的国家元首,先后有11位首相得到她的任命。这些首相来自不同的政党,政治观点不同。尽管其中有些人她不一定认同,但只要他是议会多数党的领袖,她都会授予组阁权。她曾经对英国人民说:“我无法领导你们作战,我不能赋予你们法律或司法判决,但我可以做其他一些事情。”她从不公开发表自己的观点,有人认为这正是她得以保持英国王室地位的主要原因之一。

材料四从1877年到1897年,内阁占用议会会议的时间平均达到会议全部时间的84.5%,因此,议员个人很少有提出议案的机会。内阁几乎垄断了全部的立法提案权,而下院只是“充当内阁登记机关”而已。……内阁还逐渐掌控了议会的财政权……伴随着政党组织的日益完善,首相和内阁作为多数党的党魁和领导核心,对议会下院的控制大为加强。

——摘自人民版历史

(2)依据材料二、三、四,并结合所学知识,概括英国资产阶级君主立宪制的特点。(10分)

阅读下列材料:

材料一农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积妊,多治麻丝葛绪捆布黪,此其分事也。

——《墨子》

材料二春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者。

——晁错《论贵粟疏》

请回答:

(1)上述材料反映了我国古代什么样的生产方式?这种生产方式最早出现在什么时候?出现的原因是什么?(10分)

(2)从材料一、二可以看出,这种生产方式有何特点?(10分)

阅读下列材料:

材料一 在(公元)1500年以前,阿拉伯和意大利商人在亚欧大陆上从一个地区运货到另一个地区,而货物主要是奢侈品、香料、丝绸、宝石及香水。但是到18世纪后期新世界的种植场生产的大量砂糖、咖啡及棉花等大部分运往欧洲出售;西班牙人也向新世界引进欧洲各种水果,如橄榄以及葡萄。美洲的特产也被流向世界各地,如玉米、马铃薯、西红柿、番薯、花生、豆类及南瓜、可可等。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史》

材料二

材料三 美国人乔治开着汽车到芝加哥邮政大厦,给远在纽约的妈妈拍了一封电报,电文如下:亲爱的妈妈:今晚我将乘坐8点起飞的民航客机飞往上海,将不能与您共度圣诞佳节。请原谅!

您的儿子:乔治 1918年12月23日

请回答:

(1)材料一告诉我们18世纪后期世界发生了哪些变化?简析其原因

(2)材料二中图1和图2分别产生于哪次工业革命 ?交通工具的改进对世界市场有何影响?

(3)材料三中涉及到了第二次工业革命中的哪些新技术成果?(至少写出4项)