有学者认为“就历史的经验论,任何制度,绝不能有利而无弊。任何制度,亦绝不能历久而不变。历史上一切以往制度俱如是。”阅读下列材料:

材料一 “汉有天下矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣……天子之政行于郡,不行于国,制其守宰,不制其侯王……”

——唐·柳宗元《封建论》

材料二 江浙省……调兵制剿捕之际,行省官凡有轻重事务,若是一一咨禀,诚恐缓不及事。……(如今)凡有调遣军情重事及创动官钱,不须咨禀,……交他每从便区处。

——元·刘孟保等《南台备要》

材料三 知封建之所以变而为郡县,则知郡县之敝而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣……封建之失,其专在下。郡县之失,其专在上……

——顾炎武《顾亭林诗文集》

请回答:

(1)材料一并结合所学知识,指出汉朝推行的地方行政制度及其出现的问题。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳元行省拥有的权力。

(3)据材料三,根据顾炎武关于古代地方行政制度的看法。

(4)综合上述材料,就中央政府加强对地方管理的问题,谈谈你的认识。

阅读下列材料: 材料一联产承包责任制采取了统一经营与分散经营相结合的原则,使集体优越性和个人积极性同时得到发挥。这一制度的进一步完善和发展,必将使农业社会主义合作化的具体道路更加符合我国的实际。这是在党的领导下我国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展。

材料一联产承包责任制采取了统一经营与分散经营相结合的原则,使集体优越性和个人积极性同时得到发挥。这一制度的进一步完善和发展,必将使农业社会主义合作化的具体道路更加符合我国的实际。这是在党的领导下我国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展。

——《当前农村经济政策的若干问题(1983年1月)》

①我国农业社会主义合作化是怎样实现的?我国农村经济体制改革率先在哪两个省份举行的?

材料二我国经济体制改革首先在农村取得了巨大成就。……这几年以城市为重点的整个经济体制改革也已进行了许多试验和探索,采取了一些重大措施,取得了显著成效和重要经验,使经济生活开始出现了多年未有的活跃局面。

——《关于经济体制改革的决定》(1984年10月20日)

②以城市为重点的整个经济体制改革采取了哪些重大措施?

材料三 1979年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈。……1992年又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下了诗篇……

——《春天的故事》

③“有位老人在中国的南海边画了一个圈”中的“圈”是指什么?“有一位老人在中国的南海边写下了诗篇”中的“诗篇”又是指什么?该诗篇的主题是什么?

材料四国家主席胡锦涛在2008年新年贺词中指出:“二○○八年,对中国人民来说,是十分重要的一年。我们将隆重纪念改革开放三十周年。”

④1978年,十一届三中全会做出了怎样的战略决策?成为我国改革开放和现代化建设进入新阶段的标志是什么?

列图表和材料,运用所学知识,分析回答问题:

【材料一】中国早期民族企业

| 地点 |

创办人 |

企业名称 |

| 上海 |

方举赞 |

发昌机器厂 |

| 南海 |

陈启沅 |

继昌隆缫丝厂 |

| 天津 |

朱其昂 |

贻来牟机器磨坊 |

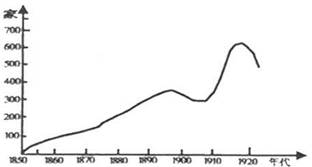

【材料二】中国民族资本主义企业变化

【材料三】第一次世界大战期间,江苏南通人张謇创办的南通大生纱厂等企业发展很快,仅大生纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万两,其中三分之二是在大战期间获得的。但到20年代中期,张謇的企业就每况愈下了。

请回答下列问题:

⑴材料一中民族企业与古代工业相比,生产方式最大的不同点是什么?其分布地点具有什么样的特点?为什么会这样分布?

⑵从材料二,可以看出民族资本主义在历史上有过发展的高潮,这一高潮大概出现在什么时期?

⑶根据材料三,说说为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展,而到20年代中期又衰落下去?

⑷从张謇企业的历史命运,我们可以得出怎样的认识?

古代中国有着发达的农业、先进的手工业和繁盛的商业,为文明的萌生和发展提供了雄厚的经济基础。然而,在封建社会后期,小农经济又严重阻碍了新的生产力和生产关系的发展,成为近代落后挨打的根源之一。结合所学知识,回答下列问题:

(1)中国封建社会农业生产的基本模式是什么?概述其特点。(3分)

(2)唐朝后期起,中国古代城市商业活动在时间和空间上发生了哪些显著的变化?

(3)马克思说:“一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世,并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的战斗中被打垮……”当时清政府是怎样从经济方面“不顾时势”的?试由此分析中国“被打垮”的原因。

阅读材料,回答下列问题。

材料一亚历山大二世在1861年3月1日颁布废除农奴制的法令……这是俄国历史上的一个重大转折点,甚至比美国历史上1863年的《解放宣言》更重大。在美国,《解放宣言》仅关系到少数黑人,而在俄国,废除农奴制的法令涉及到占压倒多数的人口。解放农奴的影响是如此深远,以致其他一系列改革证明是不可避免的……这些发展意味着1914年的俄国比起1825年的十二月党人时的俄国更与欧洲相似得多。然而,这些不断增长的相似之处正如斯拉夫派所警告的,引起了俄国社会中的某些分裂和冲突。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1861年改革使斗争空前激烈,俄罗斯站在一个十字路口;它是把西方模式作为“现代化的普适道路”而遵循前进,还是找一条“俄罗斯特殊性”之路?这就是此后半个世纪展现在俄罗斯大地上的基本事态……

——钱乘旦《现代化的特殊性道路》

请回答:

(1)结合所学知识说明材料一中俄国与欧洲“相似”的表现并阐释这种“相似”说明了什么?

(2)农奴制改革是如何体现“俄罗斯特殊性”的?这种“特殊性’”对人类历史产生了怎样深远的影响?

商鞅变法和北魏孝文帝改革都是社会转型时期进行的重大改革,两次改革不囿于传统,除旧布新,对中国历史发展产生了深远影响。阅读下列材料:

材料一令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木於国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。……宗室非有军功论,不得为属籍。……有功者显荣,无功者虽富无所芬华。……集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。为田开阡陌封疆,而赋税平。

——《史记·商君列传》

材料二时民困饥流散,豪右多有占夺,(李)安世乃上疏……高祖深纳之,后均田之制起于此矣。九年(公元485年),下诏均给天下民田:“诸男夫十五以上,受露田四十亩,妇人二十亩,奴婢依良。丁牛一头受田三十亩,限四牛。所授之田率倍之,三易之田再倍之,以供耕作及还受之盈缩……”于是海内安之。

——《魏书》

请回答:

(1)据材料一、二,商鞅变法和孝文帝改革在土地问题上分别采取了什么措施?简要分

析采取这些措施的不同原因。

(2)结合所学知识,概括说明两次改革“除旧布新”的形式有何不同,并指出其对历史发展所起的相同作用。