礼拜二午睡时刻

何君华

嘴唇就要裂开的时候,背包客突然发现牧民阿拉坦乌拉家的毡房没有上锁。

水壶里早已经没有一滴水,要不是渴得实在难以忍受,背包客是不会有失礼貌地闯进牧民阿拉坦乌拉家的。背包客一推开门就发现炉子上有一壶还冒着热气的奶茶,他犹豫了一下,但是很快他就把茶壶拎了起来,像刚跑了一千里戈壁的老马一样一口气把奶茶喝了个精干。

背包客在桌上放下二十块钱,又觉得不妥,还是觉得应该等主人回来。

这一等就是一天。

阿拉坦乌拉带着他的羊群跑到遥远的乌日更草场去了,直到天完全黑下来才慢悠悠地回了家。

背包客听见屋外的动静,连忙起身走了出来。背包客抱歉地说:“老大爷,实在对不起,我见你家没有锁门,冒昧闯了进来,请你原谅。”

阿拉坦乌拉并不理会背包客的解释,自顾自把羊群赶进羊圈。

背包客以为主人生气了,只能像一棵秋天的马连草一样局促地站在那里。

等安顿好羊群,主人终于说话了:“什么是锁?”

背包客这才发现,主人的门上根本没有锁。

主人的话让背包客彻底震惊了。这简直令人难以置信,人类已经走到二十一世纪,竟然还有人不知道什么是锁。背包客试图给主人解释一番什么是锁,但是他马上陷入了困境,他发现给一个没见过锁的人解释什么是锁无异于给一个没见过马的人解释什么是套马一样困难。他只能勉强解释说,锁是一种工具,把它安在门上别人就进不来,只有用钥匙才能把它打开。一把锁只有一把钥匙,一把钥匙只能打开一把锁。

主人马上摇了摇头:“那怎么行,那肯定不行。”

背包客说:“那怎么不行,那样的话别人就进不来了呀。”

“那怎么能行呢?那路过的牧民们口渴了就没有水喝了呀。万一碰到风雪天,上哪里找马奶酒暖身子去?累了上哪里休息?”主人不解地问背包客。

原来,主人房门大开就是为了方便像背包客这样的口渴者进来“偷”水喝呀。

背包客无言以对,更加无地自容。

“我们早晨从东边出发出去放牧,到了晚上则从西边回来,中间要走很远的路,不饿不渴不疲乏是不可能的,铁打的汉子也不可能。”阿拉坦乌拉比划着说。

“为什么不从同一个方向回来呢?”背包客不解地问。

“成吉思汗说,我们不能在同一天内两次践踏同一片草场。长生天赐给我们辽阔的草原,是赐福给我们,不是用来糟践的。”

主人生起了火,问背包客:“年轻人,在这里住一晚吧?”

“好。谢谢!”背包客兴奋地说,又补了一句,“打搅了。”

吃晚饭的时候,背包客还是不甘心——阿拉坦乌拉老人怎么能没见过锁呢,这简直太让人难以置信了,于是问道:“你们这里所有的牧民都不上锁吗?就不怕东西被偷?”

“为什么要偷呢?每一个哈丹巴特尔草原的蒙古人都有手有脚啊。”主人不解地反问。

“可是你不怕别人进来把你的东西吃光喝光?”

“我也会吃光别人的呀。我今天跑了趟乌日更草场,就在那里饱餐了一顿。”主人哈哈大笑。看起来,他对今天的伙食很满意。

躺在阿拉坦乌拉老人家暖和的床上,背包客失眠了。背包客万万没想到草原上的牧民们竟然不知锁为何物,用阿拉坦乌拉老人的话说——门只是用来抵御风寒而不是用来防贼的,这简直太不可思议了。

第二天早上告别阿拉坦乌拉老人,背包客又不甘心地走了几户牧民家,结果真的像老人说的那样,每一户都是家门洞开!

背包客彻底被眼前的场景震撼了。很快,背包客写的游记《哈丹巴特尔草原上的奇迹》就发表在了全国发行量最大的旅游月刊《旅游者》上。一时间,更多的驴友像蜜蜂一样涌向了哈丹巴特尔草原。

背包客再次来到哈丹巴特尔草原已经是一年以后的事情。这回他看到了更加令人震惊的场面——家家户户都上了锁!

他迫不及待地找到阿拉坦乌拉家,想弄明白这一年来究竟发生了什么。

阿拉坦乌拉老人家里竟然也上了锁——一只油绿的梅花挂锁在阳光下分外刺眼。

“刚开始是朝克图家的茶壶丢了。很快,哈斯额尔敦家传了三代的雕花马鞍也丢了。”中午时分骑马归来的阿拉坦乌拉老人无奈地说,“我的皮靴也丢了,马镫也丢了。”

“家家户户都上了锁。这不,我只好骑马走这么远的路回家吃饭。”老人不高兴地说。

此刻正是哈丹巴特尔草原上的礼拜二午睡时刻,背包客没有一丝困倦,但是比任何时候都要更加口干舌燥。他有一股打人的冲动,但是终于什么也没做。他只是孤独地站在那里,像一个永恒的忏悔者。 (选自《2014年中国年度小小说》,有删改)

分析“背包客发表游记”这一情节在小说中的作用。

结合语境,品味下面句子,回答括号中的问题。

⑴阿拉坦乌拉并不理会背包客的解释,自顾自把羊群赶进羊圈。(阿拉坦乌拉为什么用“并不理会”“自顾自”这种态度对待背包客?)

⑵“刚开始是朝克图家的茶壶丢了。很快,哈斯额尔敦家传了三代的雕花马鞍也丢了。”中午时分骑马归来的阿拉坦乌拉老人无奈地说,“我的皮靴也丢了,马镫也丢了。?(为什么要强调阿拉坦乌拉“中午时分骑马归来”?)

“锁”在小说中被赋予了丰富内涵,请联系全文,谈谈你对“锁”的理解。

(一)阅读《目送》(节选),完成12~15题。(共10分)

目送(节选)龙应台

①华安上小学第一天,我和他手牵着手,穿过好几条街,到维多利亚小学。九月初,家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子,枝丫因为重而沉沉下垂,越出了树篱,勾到过路行人的头发。

②很多很多的孩子,在操场上等候上课的第一声铃响。小小的手,圈在爸爸的、妈妈的手心里,怯怯的眼神,打量着周遭。他们是幼稚园的毕业生,但是他们还不知道一个定律:一件事情的毕业,永远是另一件事情的开启。

③铃声一响,顿时人影错杂,奔往不同方向,但是在那么多穿梭纷乱的人群里,我无比清楚地看着自己孩子的背影——就好像在一百个婴儿同时哭声大作时,你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。华安背着一个五颜六色的书包往前走,但是他不断地回头,好像穿越一条无边无际的时空长河,他的视线和我凝望的眼光隔空交会。

④我看着他瘦小的背影消失在门里。

⑤十六岁 ,他到美国作交换生一年。我送他到机场。告别时,照例拥抱,我的头只能贴到他的胸口,好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显地在勉强忍受母亲的深情。

,他到美国作交换生一年。我送他到机场。告别时,照例拥抱,我的头只能贴到他的胸口,好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显地在勉强忍受母亲的深情。

⑥他在长长的行列里,等候护照检验;我就站在外面,用眼睛跟着他的背影一寸一 寸往前挪。终于轮到他,在海关窗口停留片刻,然后拿回护照,闪入一扇门,倏忽不见。

寸往前挪。终于轮到他,在海关窗口停留片刻,然后拿回护照,闪入一扇门,倏忽不见。

⑦我一直在等候,等候他消失前的回头一瞥。但是他没有,一次都没有。

⑧现在他二十一岁,上的大学,正好是我教课的大学。但即使是同路,他也不愿搭我的车。即使同车,他也戴上耳机——只有一个人能听的音乐,是一扇紧闭的门。有时他在对街等候公车,我从高楼的窗口往下看:一个高高瘦瘦的青年,眼睛望向灰色的海;我只能想象,他的内在世界和我的一样波涛深邃,但是,我进不去。一会儿公车来了,挡住了他的身影。车子开走,一条空荡荡的街,只立着一只邮筒。

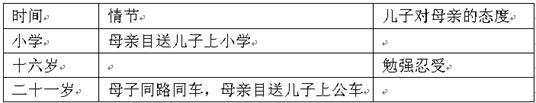

⑨我慢慢地、慢慢地了解到,所谓父女母子一场,只不过意味着,你和他的缘分就是今生今世不断地在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端,看着他逐渐消失在小路转弯的地方,而且,他用背影默默告诉你:不必追。阅读全文,补充填写下面表格中的内容。

.作者在第⑦段中,为什么用“一瞥”而不用“一望”?(

2分)

2分).本文以“目送”为标题,好在哪里?

.文章最后一段写道“目送他的背影渐行渐远”,又说“不必追”,你怎样理解?

(三)阅读《把愤怒变成葡萄园》,完成20-22小题。(共8分)

把愤怒变成葡萄园①

①人在现实生活中,一旦遇到挫折、不平和屈辱是很容易动怒的。就连那些名人,有时也会为一件小事而怒火中烧,从而招来祸患,酿成悲剧。历史上大名鼎鼎的林则徐先生就是一个动不动就发怒的人,为了提醒自己,他干脆把“息怒”二字镂刻在自己的宝剑上。

②愤怒本身有一种可怕的破坏力,一旦发作,对外界的破坏极大。【甲】其实,人为了捍卫正义、尊严“拔剑而起”,倒不失为大英雄本色。而吴三桂的“为红颜一怒”和楚霸王激怒之下把华美富丽的阿房宫付之一炬的举动,只能给后世人留下笑柄和一声叹息。

③想要成就一件事情,需要付出巨大的耐心和努力。而易于动怒的人,往往在事情的关键环节处,一遇到麻烦,就会因心情浮躁而变得束手无策,焦头烂额,结果把事情搞得一塌糊涂。【乙】我有个远房舅舅,修理家里一个破损的木盘,当他把木条一片一片对接好,几番试验后发现木盆仍在漏水,于是盛怒之下,竟取来一把斧头把木盆砸碎。后来遇到失败或者不顺心的事情时,母亲总会给我讲起舅舅的这一段往事。

④我由衷地欣赏那些谦逊达观、心境平和的人,他们即使身处最险恶、最苦难、最无奈的境遇,仍能保持“宠辱不惊,临危不怒”的平常心。英国著名的经济学家凯恩斯在财政部供职期间,为了扭转金融危机而竭尽全力,但他的许多精辟见解却遭到非议,连人格尊严也受到侮辱,最后他客客气气地呈上辞职信。然后回到学院和书房,跟他的藏书和藏画在一起,写下了《和平的经济后果》《就业、利息和货币通论》,成为当代最有影响力的经济学家。

⑤其实面对人生的厄运、不幸和磨难,与其怨天尤人,悲观沉沦,倒不如“通过自己的辛勤耕耘,把愤怒变为葡萄园”。这样才能成为真正的强者。因为“人生苦短,譬如朝露”,有限的精力,有限的光阴,是一个人生命中最为珍贵的资源。生命的价值只有两种,要么熊熊燃烧,释放出巨大的光和热,要么窝成一团黑烟,到头来一无所获。只有那些不明智的人才会把自己的智慧才华消磨在无谓的悔恨、诅咒和愤怒上。

⑥生命本身蕴藏着巨大能量,【丙】一旦它肆意咆哮暴怒起来,会泛滥成一场人间的祸患灾难。可如果我们善于利用它,就会变成“造福人类”的巨大的能量和资源,滋润养育万物生灵,为人间播洒一片绿阴。

【注释】①葡萄园在西方人的词语中有平息愤怒、平和心态的意思。.结合文章①-③段,概括说说作者为什么提倡“把愤怒变成葡萄园”。

.结合文章④-⑤段,说说应怎样“把愤怒变成葡萄园”。

.根据文意,将下面三个句子分别填入文中【甲】【乙】【丙】处(只填序号)。

①如 同“瀑布”和“大树”。

同“瀑布”和“大树”。

②犹如天庭之怒,则雷鸣电击;大地之怒,则山崩海啸。

③就像蜜蜂一样,为了一点小小的冲撞,竟然把自己整个生命付诸最后的一蜇。

【甲】处应填:【乙】处应填:【丙】处应填:

(二)阅读《病,也许是件好事》,完成18-19小题。(共8分)

病,也许是件好事

①通过长期的观察发现,生病也并非总是有害无益的。

②拿咳嗽来说,这是一种呼吸系统的毛病。慢性咳嗽可以导致诸多并发症,所以不明原因的慢性咳嗽绝不可小视。

③然而,咳嗽也是人体的一种防卫反射动作,它在有些情况下对健康是有利的。譬如,它能帮助排出呼吸道的炎症分泌物,若这些分泌物排不出来,则会加重病情,故不必见咳就去止。1987年,一位苏联卫国战争时期的老战士,在一阵剧咳后吐出了46年前留在体内的一颗子弹,从而摆脱了多年来由此引发的病痛。这种事尽管奇特,但也可以看作是咳嗽有益的佐证。咳嗽还能救命。专家告诉我们,咳嗽可使心脏突然停跳的病人转危为安。因为心脏突然停跳时病人还有短暂的清醒期,而且也有咳嗽的能力,所以病人应毫不犹豫地连续用力咳嗽。这就好比是及时启动了“人工起搏器”,能为自己争得一线生机。这种方法叫做“咳嗽心肺复苏术”,心脏病人显然需要掌握这样的救命知识。

④同样,发热可以是友不是敌。人的正常体温为37℃左右,超过自己正常体温的,谓之发热。现代的医学书上写道:促使发热的原因很多,但都是由于身体调节体温的功能发生了变化,失去了平衡所致。因此,不管是什 么因素引起的,发热都是有病的信号,都应尽早就医诊治。

么因素引起的,发热都是有病的信号,都应尽早就医诊治。

⑤可是,在我国古代,不少医学家(其中有著名的孙思邈)却认为,发热是儿童必然要经过的正常发育阶段。他们把发热看作是促使儿童健康成长的一个因素。用现代的医学观点对之注解,那就是:每一次发热,多半是表明这个孩子又获得了对某种疾病的免疫能力。免疫力增强了,自然对健康具有积极意义。美国的《读者文摘》杂志在10年前也刊登过一篇文章,说是对人体而言,发热主要是朋友而不是敌人,主张不必一发热就去看医生。

⑥早在东汉时期,思想家王充在《论衡 》中,就提到“治风用风,治热用热”的观点,给人们以有益的启示,从而有了“以毒攻毒”的治疗法则。至迟在16世纪的明代,我国已经知道用人痘接种来预防天花,这也是“以毒攻毒”思想的反映。血癌病人如果又得了病毒性肝炎,应该会在雪上加霜的袭击下,死得更快一些吧?然而并非如此。美国的一项统计表明,病上加病者的平均生存期反而比没有得病毒性肝炎的人活得更久:前者是765天,后者是495天。凡此种种,都可以视为“以毒治病”“以病治病”的表现。

》中,就提到“治风用风,治热用热”的观点,给人们以有益的启示,从而有了“以毒攻毒”的治疗法则。至迟在16世纪的明代,我国已经知道用人痘接种来预防天花,这也是“以毒攻毒”思想的反映。血癌病人如果又得了病毒性肝炎,应该会在雪上加霜的袭击下,死得更快一些吧?然而并非如此。美国的一项统计表明,病上加病者的平均生存期反而比没有得病毒性肝炎的人活得更久:前者是765天,后者是495天。凡此种种,都可以视为“以毒治病”“以病治病”的表现。.阅读全文,说说作者从哪几方面说明了“病,也许是件好事”。

.结合文章和下面链接材料,分析作者在题目中使用“也许”一词的理由。①

【链接材料】

如何分辨发热是朋友抑或是敌人呢?医生们的说法不一。有的主张发热在38.5℃以上就该医治;有的认为只要发热不伴随头颈强直或举止反常或呆滞不动等症状的,即使发热到40℃,也不要轻易进行退热处理;而持“发热就是有病”论的,则主张早治早好。究竟如何?还得视具体情况而定。

(一)阅读《寒冷的味道》,完成15-17小题。(共15分)

寒冷的味道

黄明山

①寒冷离我们越来越远了。

②有人说,地球变得越来越热了。还有人说,这是厄尔尼诺现象。对此,我说不出个子丑寅卯来。我只感觉到,曾经是多么可怕的寒冷,现在似乎变得可爱了起来,就像一个被误会了的擦肩而过的老朋友。

③也许我对寒冷还只是一知半解。是的,我仅仅接触过南方的寒冷。说得具体一点,是在过去,是在江汉平原。

④树是江汉平原不可多得的景致,树 的旁边有湖或者河流。我想起来了,冬天的水面结了厚厚的冰。我们在河上行走。干净的树枝上也结了冰——不,是穿上了漂亮的琼衣,朔风一吹,发出有如碎玉的声响。那是一种不可复制不可言状的绝响。我在冰上驻足仰望,在体验寒冷的厚度的同时,又领略到了寒冰的高度。冷!我的一双手冻成了两个肉包子,脚后跟早冻穿了,分别有一个洞,洞里有凝固的血,用棉絮裹着。我总是想奔跑,疼痛便在后面拼命地拽我。糟了,好像是哪根筋断了……我几乎要跌倒下去。

的旁边有湖或者河流。我想起来了,冬天的水面结了厚厚的冰。我们在河上行走。干净的树枝上也结了冰——不,是穿上了漂亮的琼衣,朔风一吹,发出有如碎玉的声响。那是一种不可复制不可言状的绝响。我在冰上驻足仰望,在体验寒冷的厚度的同时,又领略到了寒冰的高度。冷!我的一双手冻成了两个肉包子,脚后跟早冻穿了,分别有一个洞,洞里有凝固的血,用棉絮裹着。我总是想奔跑,疼痛便在后面拼命地拽我。糟了,好像是哪根筋断了……我几乎要跌倒下去。

⑤寒冷培育的疼痛真是刻骨铭心啊!

⑥冬天也看露天电影。通常要到五里以外的地方去看。那天晚上雪刚刚停下,听说要放《冰山上的来客》,我来不及吃饭就跑了去。上身穿的是棉袄,下身穿的是绒裤,脚上穿的是胶鞋。跑了一路,身上发热。开始,人不觉得冷,渐渐,寒气陡生,看到中间,便招架不住了,肚子饿得咕咕叫,浑身冻得打哆嗦。那真正是饥寒交迫啊。我咬着牙,坚持把电影看完。脚已没有了知觉,就稀里糊涂地往前走。一路上,我是弹跳着回去的。我一下子发现了自己的脆弱,又一步步变得坚强起来。

⑦寒冷,每每使我们的精神处于一种亢奋的状态,从这一点说,寒冷似乎有了酒的成份。

⑧最幸福的时刻,是围着树墩烤就的一堆火,炖着狗獾肉(从雪森林的狗獾洞里猎获的战果),或者鸡子、粉条、霉渣巴、干豆角、大白菜……端着暖手的碗香喷喷地吃着,看那门外的雪轰轰烈烈地下着,这时的寒冷又有了一种别样的滋味。

⑨现在不同了,风也刮得没有了规律,雪也下得没有了条理。瞧 ,都立春了,雪不知还在哪里开小差。冬天,失却了原来的寒冷。

,都立春了,雪不知还在哪里开小差。冬天,失却了原来的寒冷。

⑩可孩子们却一个劲地喊冷。冷从何来?上上下下穿得规规矩矩,裹得严严实实,帽子、围巾、耳套、手套,应有尽有。晚上睡觉,要么铺好电热毯,要么灌上热水袋,条件好的,空调一开,暖气就来。本来寒冷就那么一丁点,还把它拒之门外,这就是我们目前的生活。孩子们并不知道什么是真正的寒冷,又在无微不至的关怀下丧失了体验寒冷的机会。不知冷,何识暖?如此下去,孩子们生命的潜质何以得到发挥,又何以像草木那样蓬勃成人间壮丽的风景?

(11)不仅仅是孩子们。

(12)我们已经有了太多的安逸,不让汗水流出来,不让寒冷苦心志,把自己装在五彩缤纷的温室里,然后长成一朵朵精美的花朵,我不知道会有什么好结果。

(13)我真担心,随着科学的不断进步,我们将在不知冷暖的状态下变得弱不禁风。寒冷,是我们生命所需要的盐啊。

(14)寒冷还会来的。.结合文中有关“寒冷”的三件往事,将作者的体验感受补充完整。

第一件往事:冰河上行走,疼痛让“我”刻骨铭心。

第二件往事:看露天电影,①。

第三件往事:围火吃炖菜,②。.结合文章内容,说说“丧失了体验寒冷的机会”的后果是什么。

.第⑬段中,“寒冷,是我们生命所需要的盐啊”一句揭示了怎样的人生道理?结合文章内容,具体说说作者是怎样得出这个结论的。(150字左右)

(三)阅读《论实践》,完成第20-22题。(共8分)

论实践

①实践指人类自觉自我的一切行为,实践是人类改造社会和自然的有意识的活动 。【甲】

。【甲】

②实践是一个人认识世界,增长才干的重要源泉。人的认识是从实践中获得的。脱离了实践的认识,是空洞的、无用的;再好的理论如果不与实践相结合,也是毫无意义的。【乙】即仅从书本上学到的知识终究是浅薄的,要真正精通学问,必须亲自去参加实践。

③实践,是一个人探求真相,追寻结论的唯一途径。苏轼在《石钟山记》一文中,记叙了他深入实地考察,揭开了石钟山得名之谜的故事,苏轼实践之举,被后世传为佳话。

④鄱阳湖口有座石钟山,下临深潭。关于石钟山得名的由来,众说不一,但都不能令人信服。为了弄清这个问题,一天晚间,苏轼和儿子苏迈乘坐小船来到石钟山的绝壁下面,只听水上不停地发出噌吰的声音。苏轼仔细观察,原来山下都是石头的洞穴和裂缝 ,微波流入,冲荡撞击,便形成这种声音,又发现有块大石头挡在水流中心,它的中间是空的,有很多窟窿,风浪吞吐,发出款坎镗嗒的声音,与刚才噌吰的声音互相应和,如同歌钟演奏一样。至此,苏轼探求到了石钟山得名的真正原因。

,微波流入,冲荡撞击,便形成这种声音,又发现有块大石头挡在水流中心,它的中间是空的,有很多窟窿,风浪吞吐,发出款坎镗嗒的声音,与刚才噌吰的声音互相应和,如同歌钟演奏一样。至此,苏轼探求到了石钟山得名的真正原因。

⑤实践,是一个人历尽艰辛、成就事业的必由之路。【丙】李冰父子如果不是沿峨江两岸实地考察,弄清水情和地势等情况,就不能带领当地百姓建成泽被后世的大型水利工程——都江堰。司马迁如果不是游历祖国的名山大川,访贤搜史,了解遗闻轶事,就写不出被称为“史家之绝唱,无韵之离骚”的《史记》。毕升如果不是长期从事印刷劳动,并反复试验摸索,就不能发明活字印刷术,从从而实现印刷史上一次伟大的技术革命。詹天佑如果不亲临工地现场,反复勘测,与筑路员工并肩奋战,就不能建成中国人自行设计施工的第一条铁路干线——京张铁路……

⑥注重实践,是我们民族的传统。中华文明的创建和高度发展,与重视实践、深入实践密不可分。先人们注重实践的好作风,我们应该很好地继承下来并继续发扬下去。.阅读文章第③~④段,指出苏轼揭开了石钟山得名之谜的故事“被后世传为佳话”的主要原因答:________

.阅读文章第⑤段,选择其中一个事例简要分析其为什么能够证明该段观点。答:________

.根据文意,将下面三句话分别填入文中【甲】【乙】【丙】处(只填序号)。

①陆游认为:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”

②毛泽东指出:“人类的生产活动是最基本的实践活动,是决定其他一切活动的东西。”

③列别捷夫说过:“平静的湖面,练不出精悍的水手;安逸的环境,造不出时代的伟人。”

【甲】处应填:【乙】处应填:【丙】处应填: