传说古代先王在阴历一月决定一年的政事,所以阴历一月叫政月。到了秦朝,由于赢政出生于一月,所以就把政月改为正月,并且“正”字的读音也改为“征”了。这主要说明了( )

| A.中央集权 | B.规范法度 | C.君权神授 | D.皇权至上 |

战国时期,流行“得士者存,失士者亡”的说法。这主要说明了()

| A.各国都重视发展军事力量 |

| B.尊重知识、尊重人才成为社会风尚 |

| C.新兴知识分子阶层受到统治者的重用 |

| D.代表新兴地主阶级利益的知识分子掌握了国家政权 |

中国古代,“天”被尊为最高神。秦汉以后,以“天子”自居的皇帝举行祭天大典,表明自己“承天”而“子民”,官员、百姓则祭拜自己的祖先。这反映了秦汉以后()

| A.君主专制缘于宗教权威 | B.政治统治借助于人伦秩序 |

| C.皇权至上促成祖先崇拜 | D.祭天活动强化了宗法制度 |

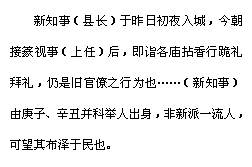

下图所示为1917年山西某县教育会副会长的一则日记。该日记为例证,可用于说明

| A.维新变法的必要性 | B.辛亥革命的局限性 |

| C.新文化运动的进步性 | D.国民革命的不彻底性 |

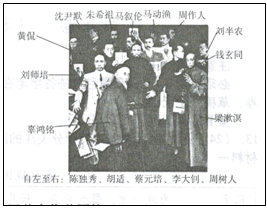

如图《宽容》展示北大各具特色的风流人物。其中辜鸿铭主张:忠于中国之政教;刘师培主张:君政复古;陈独秀主张:民主科学等。由此可知,该画主要体现的实质是( )

| A.文化的全面革新 | B.教育的重要意义 |

| C.大学的教育地位 | D.开放的办学思想 |

有学者认为:“宋元以后,中华文明开始呈现出复杂的二元性:一是商品经济发展所带的文化世俗化倾向;二是理学和文化专制强化以后表现出的高雅文化倾向。他最可能选择的依据分别是( )

| A.风俗画和文人画 | B.话本和小说 |

| C.汉赋和唐诗 | D.元曲和京戏 |