【选修——历史上重大改革回眸】阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦汉:秦朝实行土地私有制,按亩纳税;当时土地兼并严重,农民承担的徭役繁重、赋税沉重。西汉实行编户制度,正式编入政府户籍的百姓(编户齐民)依据资产多少承担赋税、徭役、兵役;汉代农民的负担,主要有田租(较轻)、人口税(较重,含算赋、口赋)、更赋(代役钱)、杂税、杂役。隋唐:实行均田制(仅按人口分配国家掌握的土地),它是府兵制和租庸调制的经济基础。隋和唐朝前期实行租庸调制。.....实行租庸调制的意义是利国(保证了国家财政收入,巩固了国家统一)利民(保证了农民劳动时间,促进了农业生产发展)。由于土地兼并盛行,均田制无法推行,租庸调制无法维持,国家财政收大为减少,唐德宗时实行两税法,即两种征税标准(资产、田亩)和两个交税时间(夏、秋两季)。其意义在于:税制得到统一,保证国家财政;改变人丁为主,放松人身控制;扩大税源,增加收入,减轻负担;是封建赋税制度的重大改革。缺陷是:土地兼并日益严重;赋税转嫁农民身上;加派许多苛捐杂税。

材料二 宋元:北宋初在各路设转运使,规定地方赋税大部分转运中央,消除了地方割据的物质基础;中央设三司使管理财政收入。北宋“不抑兼并”,土地兼并严重;王安石变法的理财措施包括:青苗法、募役法(纳钱代役)、方田均税法、农田水利法和市易法。

明清:明初,地方设布政司,统管地方民政和财政。明神宗时推行“一条鞭法”:多税合一,折成银两,役银分摊,人田分担。意义:减轻农民负担,松驰依附关系;适应商品经济,有利农商资萌。清初,康熙帝实行“更名田”并固定人丁数,雍正帝推行“摊丁入亩”,征收统一的地丁银。意义:人头税已全废除,人身控制更松驰;促进农业发展,激化人地矛盾。

材料三 从世界各国工业化的发展过程看,工业和农业的关系一般要经历相互衔接的两个阶段:第一为农业支持工业阶段,这个阶段一般是一国工业化的初始阶段,农业与工业关系的基本特征是:农业支持工业,农业剩余由农业部门流向工业部门,为工业化积累资金。第二阶段为工业支持农业发展阶段,即工业反哺农业阶段。这一时期工业支持农业,工业化推进不但基于工业自身提供的剩余,而且工业部门的剩余以各种形式流入农业,对农业进行反哺。根据国际经验,发达国家当人均国民生产总值(GNP)达800-1000美元左右时,几乎无一例外地实行了对农业的特别扶持政策。唯有如此,才能保持社会发展的稳定与和谐。例如,日本在二战前曾实施以农养工,从上世纪50年代末60年代初转向工业反哺农业。韩国在20世纪60年代中期以前还从农业部门抽取工业化资本,20世纪60年代末开始转向保护和扶持农业。

材料四 没有家庭联产承包责任制,农村税费改革当然无从谈起;而没有税费改革,家庭联产承包责任制最终只能流于形式。“交够国家的,留足集体的,剩下的全是自己的”,是“大包干”的经典分配原则,可谓中国农民的一大创造。但现在来看,什么是“交够”,什么算“留足”,缺乏客观标准,很难界定清楚,从而导致了国家、集体与农民三者关系的不明确、不清楚,这就为后来一些地方集体单方面撕毁与农户的土地承包合同,随意向农民伸手、摊派留下了制度性缺陷和隐患。因此,只有推行农村税费改革,从制度上以法律明确和规范国家、集体和农民之间的权利义务关系,才能真正实现“交够国家的”、切实规范“留足集体的”,最终确保“剩下的全是自己的”。

(1)依据材料一、二,分析归纳我国古代赋役改革的原因,并分析说明赋役改革的发展趋势。

(2)依据材料三、四及所学知识,分析阐述我国现在的农村改革与古代封建政府的封建赋役制度改革的不同点

问答题(共10分)

资本主义制度的不断调整和社会主义制度的自我完善是近现代历史的主旋律,在这一进程中,要求各国根据自己的国情和时代的需要做出正确战略判断。据此回答:(10分)

(1)19世纪30年代,美国的“新政”广为后世称颂。罗斯福总统是在怎样的背景下推行“新政”的?“新政”的最大特点是什么?

(2)1921年,列宁在一次经济工作会议上曾以辞职为由,争取大家对新经济政策的支持是怎样的严峻形势迫使列宁做出如此“过激”的举动?新经济政策“新”在何处?在农业方面实施了什么措施?

(3)二战后,资本主义国家最重要的变化是什么?

(4)综观两国对经济的调整与完善过程,其手段有何共同之处?从中你能得出什么启示?

问答题:根据设问,回答问题(本大题10分)。

德国法学家说:罗马曾三次征服世界,第三次用的是法律。罗马法是罗马统治的有力支柱,对欧美国家的立法和司法产生了重要影响。结合所学知识,回答下列问题:

(1)《十二铜表法》的颁布有何积极意义?

(2)英国《权利法案》的颁布,有什么意义?

(3)19世纪晚期,法国通过法律确立了怎样的政治体制?

(4)结合所学知识,概括上述三部法律文件的共同点。你能从中得出的最主要认识是什么?

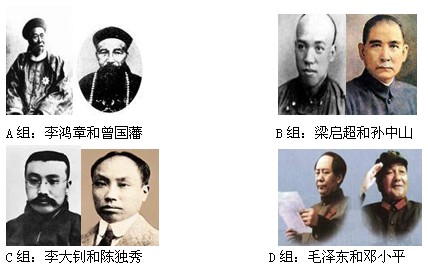

为实现中华民族独立与富强,先进的中国人进行了一系列艰难的探索。请回答:

⑴指出A.B.两组人物向西方学习的指导思想。

⑵促使C组人物由向西方学习转变为向苏俄学习的因素有哪些?

⑶D组人物在走自己的过程中分别有什么突出贡献?

⑷上述先进中国人的探索历史给后人哪些启迪?

得天独厚的自然条件和地理环境,孕育了中华民族以农耕为主体的经济形态。阅读下列材料,回答问题。

材料一 农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积妊,多治麻丝葛绪缪捆布,此其分事也。——《墨子》

材料二 生之有时,而用之亡度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。 ——贾谊《论积贮疏》

材料三 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

——《明清晋商的经营文化》

请回答:

(1)材料一反映了中国古代农业生产的基本模式是什么?指出这一模式的基本特点。

(2)材料二对商业和农业关系的观点什么?结合所学知识,指出这一思想在封建社会初期产生的影响。

(3)根据材料三概括明清时期我国商业发展的新现象?

(4)对发展商业,我们可以从以上材料中得到哪些有益的启示?

阅读下列材料,回答问题:

材料一:进入1950年代,新中国同苏联和东欧各社会主义国家进行了频繁的体育交流,充分体现了同社会主义国家建立和发展关系,在新中国对外体育交流活动中占据的首要地位。——据李相如、宋雪莹《关于新中国体育外交的回顾与研究》

材料二:1975年4月,中国奥委会向国际奥委会提出申请,要求恢复其在奥林匹克运动中作为中国唯一合法代表的权利。1979年10月25日,中国正式恢复了国际奥委会的合法席位,设在台北的奥委会的名称为“中国台北奥委会”。

材料三:1981年,中国男排反败为胜、力克韩国队,北京的大学生喊出了“团结起来,振兴中华”的口号。198 8年,在汉城奥运会上,浑身伤病的李宁(体操),只得到最后一名。一些报道竟谩骂李宁为“体操亡子”。李宁还

8年,在汉城奥运会上,浑身伤病的李宁(体操),只得到最后一名。一些报道竟谩骂李宁为“体操亡子”。李宁还 收到绳子,让他上吊。

收到绳子,让他上吊。

据不完全统计,目前在海外执教的中国教练员和代表外国参赛的原中国运动员超过了1000人。其中最有名的是郎平。2008年8月15日,在北京奥运会上,郎平执教的美国女排战胜中国女排。新华时评认为“郎平依然为国争光”。

请回答: (1)分析材料一中现象出现的和我国建国初期哪个外交方针有关。

(2)联系20世纪70年代国内外形势,概述中国恢复在国际奥委会合法席位的有利与不利因素?

(3)据材料三,并结合所学知识,概括中国人在体育情结方面所发生的变化,并分析产

生这种变化的原因?