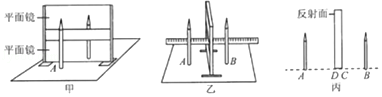

在"探究平面镜成像特点"的实验中,我们一般选用玻璃板代替平面镜,这样既能看见物体的像,也能透过玻璃板看见另一侧的物体,便于确定物体像的位置但在实验中,由于玻璃板前后两个面都能成像,并且玻璃板的厚度对研究成像规律也有影响。聪明的小明利用生活中梳洗用的两块小镜子(该平面镜的前表面为反射面)也完成了实验,小明的实验步骤如下:

(1)如图甲所示,将两块平面镜分开一定距离固定于不锈钢框架上,将铅笔A放在平面镜前,可以看见铅笔通过平面镜成上下两段不完整的 像(选填"虚"或"实"),此像虽然不完整,但比玻璃板成像要 。

(2)小明用与铅笔A完全一样的铅笔B找到了铅笔A像的位置,他具体的操作是: 。

(3)为了消除平面镜厚度对物距和像距测量的影响,小明用图乙的方法测出了物距和像距,图丙为图乙的简化图,图丙中 表示像距(选填"BD"或"BC")。

某同学探究“视力的矫正”原理,如图所示。他实验观察到如下现象:

①将眼镜甲放在蜡烛与凸透镜之间,光屏上原来清晰的像变得模糊;只将光屏远离透镜移动时,又能在光屏上看到烛焰清晰的像。

②将另一只眼镜乙放在蜡烛与凸透镜之间,光屏上原来清晰的像也变得模糊了,只将光屏靠近透镜移动时,又可以在光屏上看到烛焰清晰的像。

(1)分析实验现象可知:甲乙两个眼镜中,_____是凸透镜,____是凹透镜。

(2)在实验现象①和②中,属于近视眼矫正原理的是____,属于远视眼矫正原理的是____。(填写实验现象序号)

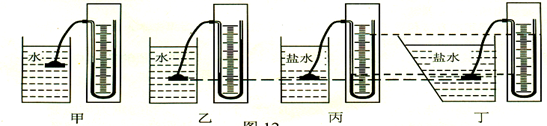

用压强计“探究影响液体内部压强大小的因素”;(1)图所示压强计是通过U形管中液面的高度差来反映被测压强大小的.小明检查时发现. 当用手指按压(不论轻压还是重压)金属盒橡皮膜时,发现U形管两边液柱的高度几乎不变化. 出现这种情况的原因是:_________________.

(2)图甲、乙、丙、丁表示探究过程中的四个情景.容器中的液体、金属盒插入的深度以及U形管中液面情况,都可以从图上看出.甲、乙两图是探究液体压强与的关系。要探究液体压强与盛液体的容器形状是否有关,应选择:两图进行对比,结论是:液体压强与盛液体的容器形状。

(3)实验时得到的几组数据如下表:根据表中的数据,(a)比较序号为的三组数据,可得出的结论是:同种液体在同一深度处,液体向各个方向的压强都相等.

(b)比较序号3、4、5的三组数据,可得出的结论是:.(c)比较序号为的两组数据,可得出的结论是:在同一深度处,不同液体的压强与密度有关.

洋洋同学家的卫生间下水道堵塞了,他爸爸利用吸盘很快就将下水道疏通了,如图所示,为此他突然联想到所学过的大气压知识,于是,洋洋和瑞瑞同学合作利用吸盘设计了一个估测大气压强的实验方案

【方案设计】

(1)用刻度尺测出吸盘的直径D;

(2)将吸盘四周沾上水,挤出里面的空气压在光滑的水平地面上;

(3)用力竖直往上拉吸盘柄,直到吸盘脱离地面,根据经验估测拉托吸盘所需拉力的大小

(4)计算出当地大气压强

【评估交流】

洋洋同学说:我们的实验原理是,操作过程规范,较方便地估测出了大气压强

瑞瑞同学说:在操作过程中,我发现存在、等问题,尽管我的操作规范,但估测的结果误差较大,洋洋认真思考后,同意了瑞瑞的意见,然后,他们继续一起探讨如何改进方案,尽量减少测量误差。

根据洋洋和瑞瑞同学的实验记录及自我评估情况,请你回答,洋洋和瑞瑞测出的大气压强P=(用字母表示);实验时洋洋同学将吸盘四周沾上水,这样做的目的是。要准确测量,应该利用课本中介绍的进行测量。

刻度尺是我们常用的学习工具,它不仅可以用来测量物体的长度,辅助作图,还能用来完成一些物理小实验,请你参照示例利用刻度尺设计两个小实验,分别用来说明不同的力学相关知识。

| 实验的方法 |

实验的现象 |

能说明的物理知识 |

|

| 示例 |

将刻度尺抛出 |

刻度尺落后地面 |

物体受到的重力方向竖直向下 |

| 实验一 |

|||

| 实验二 |

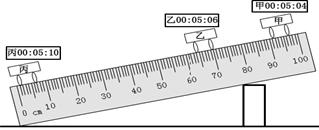

某物理兴趣小组利用带有刻度尺的斜面,小车和数值钟“测量小车的平均速度”,如图所示,图中显示的是他们测量过程中的小车在甲、乙、丙三个位置及其对应时间的情形,显示时间的格式是“时:分:秒”

(1)请你根据图示完成下表

| 小车由甲至乙 |

小车由乙至丙 |

小车由甲至丙 |

|

| 路程S/m |

26 |

||

| 时间t/s |

4 |

||

| 平均速度v/(m/s) |

15 |

(2)分析表中的数据,小车全程是做匀速运动吗?为什么?